Volume 1, No. 1, Art. 28 – Januar 2000

Ungewollte Kinderlosigkeit und die Auswirkungen der Reproduktionsmedizin: Der Fall Deutschland

Corinna Onnen-Isemann

Zusammenfassung: Seit Ende des vorigen Jahrhunderts steigt der Anteil kinderloser Ehen in fast allen Industriestaaten kontinuierlich, vor allem jedoch in der Bundesrepublik Deutschland. Durch das Entstehen und die ständige Weiterentwicklung der medizinischen Reproduktionstechniken begann ein sozialer Prozeß, dessen Ende bis heute noch nicht absehbar ist: Öffentliche ebenso wie wissenschaftliche Diskussionen über den "Nutzen" dieser medizinischen Entwicklung werden seit ihrem Beginn vehement geführt, was die Meinung der betroffenen Paare nur unterstützt, daß ihnen mit Hilfe der reproduktionsmedizinischer Behandlungen ihr bislang unerfüllter Kinderwunsch (endlich) erfüllt wird. Der Beitrag befaßt sich aus Sicht der betroffenen Paare mit den konkreten Auswirkungen der Reproduktionsbehandlungen. Anhand einer selbst erhobenen Stichprobe konnten explorativ Grundlagen erhoben werden, darüber hinaus wurde auch ein Modell der Streßverarbeitung entwickelt und getestet werden.

Keywords: Kinderlosigkeit, Streß, Streßverarbeitung, Reproduktionsmedizin

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Erhebung

3. Sample

4. Auswertungsmethode

5. Ausgewählte Ergebnisse

6. Coping-Strategien bei ungewollt kinderlosen Ehepaaren

7. Belastungen vor der Behandlung

8. Modell eines Ablaufs der Streßverarbeitung

9. Typen der Streßverarbeitung

10. Bewältigung des Behandlungsstresses

Seit Ende des vorigen Jahrhunderts steigt der Anteil kinderloser Ehen in fast allen Industriestaaten kontinuierlich, vor allem jedoch in der Bundesrepublik Deutschland: 1989 blieben 8,4% der Ehen kinderlos; heute sind es 18%. Nach Modellrechnungen wird für die nach 1970 geschlossenen Ehen in Deutschland sogar mit einem Anteil von 20% endgültig kinderlos bleibender Ehen gerechnet. Die ansteigende Kinderlosigkeit läßt sich noch deutlicher bei kohortenspezifischen Betrachtungen erkennen: Während von den Frauen des Geburtsjahrgangs 1935 in Deutschland nur 9% kinderlos blieben, gilt dieser Sachverhalt für 20,5% der 1955 Geborenen und für ca. 25% der Geburtskohorte 1961 mit weiterhin steigender Tendenz. Berücksichtigt man, daß die Zahl der tatsächlichen Behandlungen in den letzten Jahrzehnten angestiegen ist, muß betont werden, daß ohne die medizinischen Reproduktionstechniken der Anteil kinderloser Ehen noch höher wäre. [1]

Obwohl Kinderlosigkeit in einer Ehe im historischen Vergleich stets ein Problem darstellte, begann durch das Entstehen und die ständige Weiterentwicklung der medizinischen Reproduktionstechniken ein sozialer Prozeß, dessen Ende bis heute noch nicht absehbar ist: Öffentliche ebenso wie wissenschaftliche Diskussionen über den "Nutzen" dieser medizinischen Entwicklung werden seit ihrem Beginn vehement geführt. Dieses hatte für die Meinungsbildung der betroffenen Paare zur Folge, daß sie vielfach davon ausgehen, reproduktionsmedizinische Maßnahmen böten ihnen eine zuverlässige Hilfe zur Einlösung ihres unerfüllten Kinderwunsches. Für die ungewollt kinderlosen Paare scheint die Reproduktionsmedizin somit die einzige Möglichkeit zu sein, eine Familie mit leiblichen Kindern zu erreichen. [2]

Sozialwissenschaftliche Aspekte der medizinischen Reproduktionstechnologien wurden in diesen Diskussionen erst relativ spät berücksichtigt – die ersten Beiträge sind erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre veröffentlicht worden. Aber Untersuchungen, die sich mit den konkreten Auswirkungen der Reproduktionsbehandlungen seitens der betroffenen Paare befassen, gab es in Deutschland nicht. Die Studie betrat insofern Neuland, als daß nicht nur explorativ Grundlagen erhoben wurden, sondern auch ein Modell der Streßverarbeitung quantitativ testeten, welches im folgenden vorgestellt wird. [3]

Die Grundlage der folgenden Ausarbeitung bilden die erhobenen Daten aus der Studie "Reproduktionsmedizin aus soziologischer Sicht". Dieses Forschungsprojekt führten wir von Mai 1993 bis Dezember 1995 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg durch (NAVE-HERZ, ONNEN-ISEMANN & OßWALD 1996). Im Rahmen dieser Studie erhoben wir u.a. Daten von Paaren mit Kinderwunsch in einem zweistufigen Verfahren. Zunächst wurden retrospektive narrative Interviews mit Frauen und Männern, die sich reproduktionsmedizinischen Behandlungen unterziehen wollten oder unterzogen hatten, durchgeführt. Nach der inhaltsanalytischen Auswertung wurde eine schriftliche teilstandardisierte Befragung angeschlossen. [4]

Da eine medizinische Reproduktionsbehandlung aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland nur bei verheirateten Frauen durchgeführt werden kann (§27 Abs.1, Satz 3, SGB; vgl. Exkurs), mußte es sich in unserem Sample um verheiratete Ehepartner handeln. Dabei sollte wegen der Erfassung der Auswirkungen auch auf die ehelichen Beziehungen nur jeweils ein Partner allein (d. h. nicht im Beisein seines Ehepartners) interviewt werden. Dies ließ sich jedoch nicht immer realisieren, da in einigen Fällen der Ehemann auf Wunsch der befragten Frau anwesend sein sollte. In diesen Fällen führten wir Paarinterviews durch. Im Verlauf der Interviews konnten ausnahmslos etwaige Bedenken der Paare hinsichtlich der Interviewsituation überwunden werden, so daß sich diese Paarinterviews als erfolgreich, gerade auch im Hinblick auf die Untersuchung der ehelichen Macht- und Entscheidungsstrukturen und des dyadischen Coping-Verhalten, erwiesen. [5]

Zusätzlich führten wir in sieben Fällen Telefoninterviews durch, da sich aufgrund eines Aufrufes in einer Frauenzeitschrift Frauen aus allen Teilen der Bundesrepublik meldeten, von denen einige mündlich befragt werden wollten, die aber wegen der räumlichen Entfernung nicht persönlich aufgesucht werden konnten. Telefonische Befragungen werden in Deutschland hauptsächlich in der Umfrageforschung eingesetzt und ersetzen dort standardisierte, persönliche Interviews (vgl. BRÜCKNER, HORMUTH & SAGAWE 1982; REUBAND & BLASIUS 1996). Wir führten die Patientinnen-Telefoninterviews mit demselben Leitfaden wie die anderen narrativen Interviews in den Abendstunden durch und zeichneten das Gespräch ebenfalls auf. Ihre Analyse zeigte keinen Unterschied in der "Offenheit" der Erzählungen im Vergleich zu den face-to-face Interviews; entgegen der vielfach in der Literatur geäußerten Kritik hinsichtlich der zu erwartenden Offenheit in Telefoninterviews aufgrund der nur knappen zur Verfügung stehenden Zeit (vgl. FREY, KUNZ & LÜSCHEN 1990) erklären wir die hohe und anonyme Interviewbereitschaft damit, daß diesen Frauen vielfach kein anderer Gesprächspartner während ihrer Behandlung zur Verfügung stand – wir waren scheinbar die einzigen, mit denen überhaupt darüber geredet werden konnte. [6]

Nach der inhaltsanalytischen Auswertung dieser Interviews wurden anhand dieser Ergebnisse Items entwickelt, die die Grundlage für eine schriftliche halbstandardisierte, Befragung bildeten, um die Validität der Ergebnisse der ersten Erhebungsphase zu überprüfen. Ziel dieser zweiten Erhebungsphase war es, die Stabilität und Genauigkeit der Untersuchungsergebnisse aus der ersten Phase durch eine höhere Stichprobenzahl zu prüfen, um zusätzlich statistisch gesicherte Ergebnisse zu erhalten. [7]

Das Sample der qualitativen Phase des Projektes umfaßt insgesamt 52 narrative Interviews mit Frauen und Männern, die sich einer oder mehrerer Verfahren der medizinisch assistierten Reproduktionsbehandlung im Laufe ihres Lebens unterzogen haben, um ihren bislang unerfüllten Kinderwunsch einzulösen. Davon waren 30 face-to-face Einzelinterviews mit Frauen und 15 Paarinterviews; hinzu kamen die bereits erwähnten 7 Telefoninterviews mit Frauen. Sämtliche Interviews wurden im Zeitraum von November 1993 bis Juni 1995 durchgeführt. [8]

Die schriftliche Befragung wurde von Mai 1994 bis Dezember 1995 durchgeführt; insgesamt liegen 273 auswertbare Fragebögen vor. Fast die Hälfte der in dieser Phase Befragten befand sich zum Erhebungszeitpunkt in reproduktionsmedizinischer Behandlung (n=30); ca. ¼ hat diese erfolglos abgebrochen oder beendet (n=66). Insgesamt ¼ hat eine Behandlung mit Erfolg abgeschlossen, d.h. die Interviewpartnerin war schwanger oder hatte bereits ein Kind geboren (n=51), die restlichen Befragten standen noch am Anfang der Behandlung. Alle Bildungsabschlüsse sind im Sample vertreten; die höheren Schulabschlüsse überwiegen leicht. [9]

Im Rahmen dieser Arbeit fand das Verfahren der Triangulation von Daten aus mehreren Erhebungsphasen Anwendung. Hierbei wurden in einem ersten Schritt die qualitativen Interviews inhaltsanalytisch ausgewertet. Hierzu wurden hier verschiedene Verfahren angewendet und miteinander kombiniert. Als Auswertungsverfahren für die narrativen Interviews wurde deshalb einerseits ein phänomenologischer Ansatz gewählt: die materiale Analyse von Deutungsmustern (KADE 1983, S.112ff.). Aufbauend auf den drei Ebenen im Rahmen von Erkenntnisprozessen bei HUSSERL, berücksichtigt diese Interpretationsform nur die konkreten Lebenswelten und daraus resultierenden Handlungsopportunitäten der Individuen – die Deutungen der Individuen und nicht die relative Weltauffassung ist somit Gegenstand der Interpretation. Andererseits fanden die sechs Schritte zur "Auswertung autobiographischer Stegreiferzählungen" nach F. SCHÜTZE (1983, S.286f.) Anwendung. Hierbei handelt es sich um

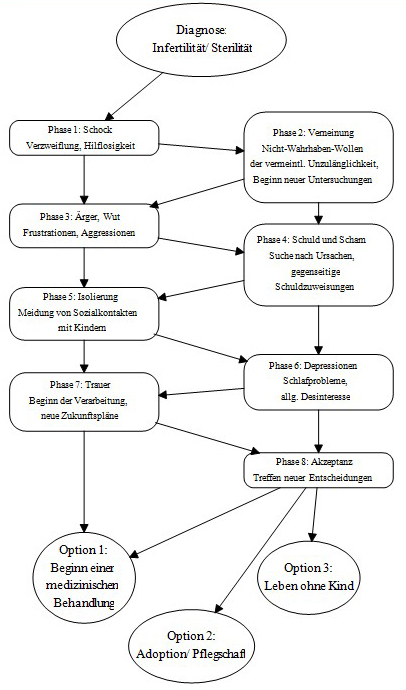

die formale Textanalyse, in der die nicht-narrativen Elemente des Textes eliminiert werden,

die strukturelle inhaltliche Beschreibung der Darstellungsstücke,

die abstrakte Analyse der strukturell inhaltlichen Beschreibung,

die Wissensanalyse, in der auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse bezüglich des wesentlichen Ereignisablaufs und der abstrakten Analyse eine dominante Prozeßstruktur herausgearbeitet wird,

kontrastive Vergleiche, bei denen verschiedene ähnlich gelagerte Fälle miteinander verglichen werden, um mit den maximal kontrastierenden Unterschieden mögliche und theoretisch denkbare Strukturen alternativer Handlungsoptionen der Befragten herauszuarbeiten, und schließlich

die Konstruktion eines theoretischen Modells, um die vorangegangenen Auswertungsschritte systematisch analytisch miteinander zu verbinden (vgl. SANDER 1997, S.70ff.). [10]

Die so gewonnenen Ergebnisse wurden dann anhand des quantitativen Datenmaterials der zweiten Erhebungsphase mit Konfigurationsfrequenzanalysen überprüft und anschließend wieder am qualitativen Material "gespiegelt", indem in einem dritten Schritt Einzelfallanalysen durchgeführt wurden, um die Komplexität des ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der befragten Person besser aufdecken zu können. Auf diese Weise konnten relevante Einflußfaktoren der Streßverarbeitungsproblematik gefunden werden, die bei der Interpretation von Lebenslaufzusammenhängen hilfreich sein können (vgl. MAYRING 1988, 1993, S.27). [11]

Das quantitativ erhobene Material wurde hauptsächlich zur Testung des theoretisch entwickelten Modells der Streßverarbeitung interpretiert. [12]

Die theoretischen Überlegungen zur Ausdifferenzierung der relevanten Abschnitte während des Verlaufs der Streßerfahrung – von der Diagnosestellung bis zum Behandlungsbeginn – erfolgten vor der Durchführung narrativer Interviews. Im Rahmen der anschließenden Interviews lenkten wir den Fokus explizit auf die individuell empfundenen Streßereignisse einerseits, andererseits konfrontierten wir die Befragten mit einem Verlaufsschema, das die theoretischen Überlegungen zum Streßverlauf in Form von Statements beinhaltete. Die Frauen und Männer wurden über die Entstehung dieses Schemas aufgeklärt und gebeten, zu jedem einzelnen Punkt Stellung zu nehmen. Diese Vorgehensweise hatte den Vorteil, daß sich einerseits während des Interviews die Befragten zu ihren individuell empfundenen Belastungen äußerten – sei es vor der Diagnosestellung oder danach – und im Anschluß an das Interview durch die Vorlage des Ablaufschemas nochmals konkret mit dem Verlauf der Belastungen nach der Diagnosestellung auseinandersetzen konnten. Das Ablaufschema erfüllte somit eine doppelte Funktion, da es zum einen während des Interviews nicht angesprochene Themen ergänzte und zum anderen angesprochene Themenkomplexe "kontrollierte". [13]

Bereits die Daten der qualitativen Erhebungsphase zeigen zunächst, daß die befragten Paare mit unerfülltem Kinderwunsch sich von anderen Ehepaaren hinsichtlich des Anlasses für ihre Eheschließung nicht unterschieden, denn alle Befragten nannten als Heiratsgrund einen Kinderwunsch – die wenigsten Paare wußten also schon bei ihrer Heirat, daß ihre Ehe kinderlos bleiben würde. Die konkrete Einlösung ihres Kinderwunsches schoben sie dann aber erst einmal hinaus: Von den in der quantitativen Erhebung befragten Frauen, die sich einer reproduktionsmedizinischen Behandlung unterzogen, haben nämlich 62% ihren Kinderwunsch in dieser Partnerschaft jahrelang verschoben und sich dann, bei Entscheidung für ein Kind, überwiegend in einem Lebensalter mit geringerer Konzeptionsfähigkeit befunden. [14]

Die Tatsache, daß so viel mehr Frauen zu Ehebeginn ihren Kinderwunsch verschoben haben und dann letztendlich Patientinnen der Reproduktionsmedizin wurden, läßt die Vermutung zu, daß viele von ihnen dieses bereits vor dem Hintergrund des Wissens um die Existenz der Medizintechnik getan haben. Ihre direkt offen genannten Gründe für den Aufschub eines Kinderwunsches erscheinen vielfältig und rational, wie die folgende Tabelle zeigt (vgl. Tabelle 1):

|

Gründe |

In % |

|

Berufliche Gründe |

60,5 |

|

Partner wollte noch keine Kinder |

36,1 |

|

Der Verantwortung nicht gewachsen |

27,4 |

|

Kinder schränken persönliche Freiheit ein |

24,6 |

|

In Ausbildung/Umschulung; keine finanzielle Sicherheit |

8,6 |

|

Partnerschaft ist noch zu jung |

4,9 |

|

Ökonomische Basis muß noch geschaffen werden |

3,7 |

|

Zu jung für Kinder |

3,7 |

|

Ehebeziehung könnte leiden |

2,9 |

|

Mehrfach-N. |

162 |

Tabelle 1: Gründe für die Schwangerschaftsverhütung bei Ehebeginn [15]

Die Interviews mit den Patientinnen der Reproduktionsmedizin zeigen, daß viele von ihnen ein Mutter- und Familienrollenkonzept internalisiert haben, das in direktem Widerspruch zu ihrer Erwerbsorientierung steht und eine zentrale Bedeutung für ihre Lebensplanung zu haben scheint: alle unsere Interviewten äußerten sich ohne direkte Nachfrage stets in inhaltlichem Kontext über mütterliche Erwerbstätigkeit bzw. über eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie (vgl. NAVE-HERZ 1988). Gefragt nach der Vorstellung eines zukünftigen Lebens im Jugendalter geben alle unsere Interviewpartnerinnen an, bereits im Jugendalter einen Kinderwunsch gehabt zu haben. Damals und auch noch zum Zeitpunkt der Eheschließung haben sie sich offenbar an der "weiblichen Normalbiographie" orientiert: die Eheschließung gilt hierbei als zwingende Voraussetzung für die spätere Geburt von Kindern, die wiederum eine ganze oder zumindest teilweise Berufsunterbrechung der Mutter auslöst (vgl. z.B. LEVY 1977, S.44). Die gewählte befristete Kinderlosigkeit kann dann aber durch zwischenzeitliche gynäkologische oder andrologische Veränderungen, z.B. durch Krankheit (die eigene oder die des Partners), durch das Lebensalter oder auch psychosomatisch bedingt, zu einer ungewollten Kinderlosigkeit führen, wie es immerhin bei mehr als der Hälfte der befragten Frauen der Fall war (62%), die sich daraufhin in eine reproduktionsmedizinische Behandlung begeben haben. Die Reproduktionsmedizin hat somit einen paradoxen Effekt unterstützt: Sie hat durch die Mithilfe bei der Entwicklung der modernen Kontrazeptiva zunächst die Möglichkeit der zuverlässigen Verhinderung einer Schwangerschaft geboten, aber bei einem Teil der Frauen um den Preis, daß nunmehr wieder nur mit medizinischer Hilfe die inzwischen eingetretene Zeugungs- und Konzeptionsunfähigkeit aufgehoben werden kann. Mit enormer persönlicher Belastung strebten die Befragten also nach einer Korrektur: Ihr Wunsch bezog sich auf die Gründung einer "Normalfamilie" mit eigenem leiblichen Kind. Selten wurde eine Adoption ins Auge gefaßt. [16]

Durch das neue Angebot "Reproduktionsmedizin" wird möglicherweise eine sinkende Bereitschaft ungewollt kinderloser Paare zur Adoption plausibel: wenn das leibliche Kind zum Normalitätsmuster einer Ehe gehört, sich diese Leiblichkeit biologisch aber nicht einrichten läßt, dann wird auf andere Weise versucht, dem Normalitätsmuster zu entsprechen. Noch vor ca. 20 Jahren mußte im Falle ungewollter Kinderlosigkeit von der Leiblichkeit Abstand genommen werden und auf das Erleben einer Schwangerschaft verzichtet werden – die einzige Chance der ungewollt Kinderlosen auf ein Kind "zur Verwirklichung des Familienkonzeptes" (HOFFMANN-RIEM 1989, S.35) bestand in der Adoption. Im Gegensatz zu dieser Form der Familienbildung ohne Zeugung kann die fortschreitende Entwicklung der Reproduktionsmedizin heute dazu beitragen, wieder eine Kontrolle über die Familienbildungsprozesse zu erhalten: die Zeugung kann also im Falle der ungewollt Kinderlosen wieder als Grundlage für die Familienbildung gesehen werden. So wird deshalb – aus Sicht der von von ungewollter Kinderlosigkeit Betroffenen – der "Natürlichkeit" des Kinderwunsches Vorschub geleistet und der "normalen Familie" am ehesten entsprochen. [17]

Wie stark bei aller Pluralität von praktizierten Lebensformen in unserer Gesellschaft die "Kernfamilie" (Eltern mit leiblichen Kindern) als Ideal auch heute noch gelten und die Mutterrolle Priorität besitzen kann, wird also besonders deutlich bei den Patientinnen der Reproduktionsmedizin. Es ist im übrigen der Kinderwunsch der Frauen, der als "Motor" des Behandlungswunsches der Kinderlosigkeit wirkt, denn die Initiative zur Teilnahme an einer reproduktionsmedizinischen Behandlung ging in 35% der Fälle von der Ehefrau allein aus und nur in 3% vom Ehemann. 53% der Befragten betonten die Übereinstimmung in der Stärke des Kinderwunsches mit ihrem Partner. Dennoch kann nicht vom Paar als Motor gesprochen werden, da auf die Frage, wer sich als erstes für die reproduktionsmedizinische Behandlung interessiert und den anderen Partner überzeugt habe, nur sehr wenige Männer den "aktiven Part" übernommen zu haben scheinen, aber mehr als ein Drittel der Ehefrauen. Vor allem die Frauen in den höheren Altersgruppen wollten nicht mehr länger warten und ergriffen selbst die Initiative. Junge Paare und jene mit geringerem Bildungsniveau betonten hingegen häufiger die gemeinsame Entscheidung (vgl. RAUCHFUß 1998, S.229). [18]

6. Coping-Strategien bei ungewollt kinderlosen Ehepaaren

Bereits die qualitativ erhobenen Daten bestätigen den Befund anderer Untersuchungen: Die hochtechnisierte Reproduktionsmedizin ist ein streßverursachendes und -produzierendes Lebensereignis für die betroffenen Frauen (VAN BALEN, NAAKTGEBOREN & TRIMBOS-KEMPER 1996; vgl. zusammenfassend ONNEN-ISEMANN 1995). Die Belastungen der IVF-Behandlungen können auf mehreren Ebenen liegen: Während auf der individuellen Ebene die Patientin vor dem Hintergrund eines sehr wahrscheinlichen Mißerfolgs – nur max. 20% der IVF-Patientinnen konnten 1996 mit einem Therapieerfolg rechnen (FELBERBAUM & DAHNKE 1997, S.102ff.) – z.B. die direkten körperlichen Auswirkungen der medizinischen Behandlung kompensieren und gleichzeitig einen hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand zur Aufrechterhaltung der Behandlung betreiben muß, können auf der Paarebene z.B. konkrete Auswirkungen auf die Partnerbeziehung eintreten (so kann z.B. eine Fixierung auf die Behandlung der ungewollten Kinderlosigkeit die Interaktion zwischen den Partnern erheblich stören, was wiederum auch Auswirkungen auf die Sexualität haben kann). Auf der Ebene der sozialen Beziehungen müssen möglicherweise zusätzlich die Reaktionen z.B. von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten verarbeitet werden. [19]

Die Belastungen im Rahmen der Behandlungen lassen sich in objektive und subjektive einteilen. Die objektiven Belastungen, denen die Paare während der Durchführung eines Reproduktions-Programmes ausgesetzt sind, bestehen in dem bereits erwähnten zeitlichen und organisatorischen Aufwand. Er beginnt mit dem terminlich fest definiertem Zeugungsakt, gynäkologischen Untersuchungen und Blutabnahmen, die mit dem organisatorischen Ablauf in der behandelnden Arzt- bzw. Klinikpraxis und den Erwerbsarbeitszeiten koordiniert werden müssen. Häufig nehmen berufstätige Frauen den Jahresurlaub in Anspruch, um nicht durch zu häufige Fehlzeiten den Arbeitsplatz zu gefährden. Die subjektiven Belastungen während und durch die reproduktionstechnische Behandlung scheinen noch um ein Vielfaches unangenehmer zu sein: Die Auswirkungen nicht nur auf die emotionale Beziehung der Partner zueinander, eine übersteigerte Wertigkeit der einzelnen Behandlungsschritte bis hin zur völligen Aufgabe persönlicher Interessen sind nur einige Effekte der Behandlungen (vgl. SCHUHRKE 1993, S.252ff.). [20]

Zusätzlich zu diesen Belastungen kommen die strukturellen Belastungen durch die Form der medizinischen Intervention, da jeder Teilschritt der Behandlung mit erneuter Ungewißheit seitens der Paare, aber hauptsächlich auch mit Unvorhersagbarkeit seitens der Ärzte und Ärztinnen verknüpft ist. Vor allem der subjektive psychische Streß, den die Paare empfinden, geht aus den qualitativen Interviews hervor, insbesondere die Hilflosigkeit während und nach der Behandlungszeit. [21]

Angesichts dieses Drucks stellt sich deshalb die Frage nach den Strategien der Belastungsverarbeitung der betroffenen Ehepaare, denn die objektive Feststellung der eigenen Unfähigkeit zur Fortpflanzung bedeutet für die meisten Paare ein Anwachsen der psychischen Probleme, die sie zu bewältigen haben. Hierbei kann angenommen werden, daß zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Verlauf einer "Kinderwunschgeschichte" eines Paares Streßereignisse unterschiedlich wahrgenommen werden. Die Daten zeigen, daß der Eintritt in den Prozeß einer reproduktionsmedizinischen Behandlung in gleichem Maße eine logische Folge des Wunsches nach einer Schwangerschaft, wie auch ein folgenreicher Schritt in die Zukunft für die Paare in dieser Lebenssituation ist. [22]

7. Belastungen vor der Behandlung

Die Belastungen können vor dem Eintritt in eine Reproduktionsbehandlung liegen und den Zeitraum umfassen von der Feststellung des Ausbleibens der Schwangerschaft und deshalb diese Behandlungen bedingen. Eine qualitativ andere Belastungsphase liegt in der Zeit während der gesamten Behandlung bis zu deren Ende. [23]

Die befragten Frauen, die Patientinnen der Reproduktionsmedizin wurden, warteten zum Teil schon sehr lange auf ihr Wunschkind. Bevor sie die Entscheidung für eine Behandlung der Kinderlosigkeit trafen, haben sie mehrere Schritte bereits "durchstanden": Zunächst das Erhoffen einer Schwangerschaft, schließlich das Erkennen einer vorliegenden Konzeptions- oder Zeugungsunfähigkeit und ferner das Auslösen eines psychischen Reaktionsmusters, welches die Kinderlosigkeit nicht als Schicksal oder als Anlaß zur Veränderung der Lebensorientierung begreift. Von besonderem Interesse im Rahmen dieses Prozesses ist die Wirkung dieser Wahrnehmung sowohl in ihrer Intensität als auch in ihrem Einfluß auf den Behandlungsverlauf, auf die Wahrnehmung der zukünftigen Streßereignisse und evtl. auch auf den Ehepartner und dessen Umgang mit dem Kinderwunsch. [24]

Die psychischen und sozialen Reaktionen eines Paares, bei denen Infertilität bzw. Sterilität diagnostiziert wurde, können vielfältig sein je nach den individuellen Handlungskompetenzen der einzelnen Personen und deren transaktionaler Wirkung auf andere. In der Regel durchläuft ein Individuum einen Prozeß aufeinander aufbauender Stadien der Verarbeitung ((HURRELMANN 1988; GUTTORMSEN 1992, S.249ff.; vgl. auch HÖLZLE 1988; CALLAN 1989). Die diesem Prozeß zugrunde liegenden streßtheoretischen Ansätze und Coping-Strategien bilden die Basis für die Modellierung eines Verlaufsmodells der Streßverarbeitung, das im folgenden dargestellt wird (vgl. ausführlicher ONNEN-ISEMANN 1999). [25]

8. Modell eines Ablaufs der Streßverarbeitung

Der erste Schritt der Verarbeitung, nachdem die Partner durch ihren behandelnden Arzt von ihrer Unfruchtbarkeit erfahren haben, wird als Schock erlebt. Die Partner sehen den (endgültigen) Verlust ihrer Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, und stellen fest, daß sie auf ein bisher geplantes Leben mit Kindern verzichten müssen; Gefühle wie Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit bestimmen ihre Reaktionen. Danach beginnt die Phase der Verneinung, in der die Diagnose verdrängt wird. Das Selbstbewußtsein und das Selbstbild werden in Frage gestellt und immer neue medizinische Untersuchungen begonnen mit dem Ziel, die bestehende Diagnose revidieren zu können. Die nächste Phase wird von Ärger und Wut beherrscht. Frustrationen, die durch die Erfahrungen bei den Arztbesuchen, medizinischen Behandlungen usw. ausgelöst werden, lösen sich ab mit Aggressionen, z.B. gegen Paare mit Kindern. Die eigene vermeintliche Unzulänglichkeit kann also irrationale Reaktionen gegen das gesamte soziale Umfeld der Paare auslösen. In der nächsten Phase von Schuld- und Schamgefühlen suchen viele Paare in der Vergangenheit nach Ursachen für ihr Defizit. Früherer Gebrauch von Kontrazeptiva oder evtl. frühere Abtreibungen ebenso wie Flucht, z.B. in religiöse Vorstellungen, scheinen vielen Paaren Erklärungen für ihre Infertilität oder Sterilität zu bieten. Ebenso können sich die unterschiedlichen Reaktionen der Partner auch gegeneinander richten. In der Phase der Isolierung zieht sich das Paar nahezu vollständig von allen sozialen Kontakten zurück, in denen Kinder mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, und durchleben schließlich in der nächsten Phase vielfältige Formen von Depressionen. Schließlich beginnt die Phase der Trauer. Die lähmenden Depressionen werden abgelöst durch Trauergefühle, durch die ein Verarbeitungsprozeß in Gang gesetzt wird. Es kann z.B. begonnen werden, über die Zukunftspläne neu nachzudenken oder sich mit dem Gedanken auseinandergesetzt werden, niemals eigene Kinder zu haben. Schließlich kann in der letzten Phase die Diagnosestellung "Infertilität bzw. Sterilität" akzeptiert werden und die Lethargie der vorangegangenen Zeit löst sich auf. Erst jetzt, nach der vollständigen Durchlebung dieses Prozesses, kann das Paar gemeinsam wichtige Entscheidungen für ein gemeinsames Leben in der Zukunft treffen und sich z.B. für den Beginn einer medizinischen Reproduktionsbehandlung entscheiden. [26]

Dieser Ablauf sieht vor, daß in jedem Fall alle Phasen zur Verarbeitung eines streßrelevanten Ereignisses psychisch "durchstanden" werden müssen, bevor das Individuum konkrete Maßnahmen ergreifen kann, um die Folgen dieses Ereignisses zu beeinflussen. Mit anderen Worten: Alle Stufen der Verarbeitung sollten also vor dem Beginn einer medizinischen Behandlung "absolviert" worden sein, so daß von den Betroffenen mehrere Entscheidungsmöglichkeiten wahrgenommen werden, von denen nur eine mögliche der Eintritt in ein reproduktionsmedizinisches Programm ist. Die Verarbeitung der ungewollten Kinderlosigkeit erfolgt somit in jenen Fällen dann parallel zur Behandlung. Und hier liegt eine besondere Gefahr: wenn nämlich die gesamte Hoffnung auf ein Kind in die medizinischen Therapien gelegt wird und die bewußte Bewältigung der eigenen Unzulänglichkeit dadurch immer weiter verzögert wird, erscheint ein Leben ohne Kind unvorstellbar – andere Alternativen stehen dann als Optionen nicht mehr zur Verfügung. [27]

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde das aus der Literatur entwickelte theoretische Modell zunächst um die in der empirischen Erhebung aufgetretenen zusätzlichen Phasenabläufe ergänzt und um zwei Optionen erweitert: 1. um die Option "Adoption/Pflegschaften" und 2. um die Option "Leben ohne Kind", wie die folgende Abbildung veranschaulicht.

Abb. 1.: Modell der Streßverarbeitung bei kinderlosen Paaren [28]

9. Typen der Streßverarbeitung

Diese Stufen im Verarbeitungsprozeß sind nicht aufeinander aufbauend und jede einzelne für sich betrachtet nicht zwingend notwendig. Dennoch sind sie nicht umkehrbar, weder im qualitativen noch im quantitativen Datensatz. Anhand der einfachen Häufigkeitsverteilung deutlich, daß die Befragten nach gewissen Mustern ihre Antworten geben und die einzelnen Individuen in ihren Verarbeitungsstrategien variieren. Angesichts des recht umfangreichen zu testenden Verlaufs über acht Modellstufen, lag die Vermutung nahe, daß bei einer quantitativen Testung anhand der 273 Fälle ebenso viele individuell verschiedene Verarbeitungsmuster existieren, wie Personen befragt wurden. Obwohl diese – für statistische Analysen relativ geringe Fallzahl – gegeben war, gibt es lediglich 67 verschiedene Konfigurationen, durchschnittlich haben also 4 Personen dieselben Coping-Strategien entwickelt. [29]

Die Frage stellte sich daher, ob es eine typische Abfolge von Streßverarbeitungsstufen gibt. Hierzu wurden Konfigurationsfrequenzanalysen, Interaktionsstrukturanalysen und Prädiktions-Konfigurationsfrequenzanalysen gerechnet. Diese konnten empirische Beweise für das Vorliegen bestimmter Antwortmuster, die zur Bildung von Typen führten, liefern. Auf diese Weise konnten zwei statistische Typen der Streßverarbeitung ermittelt werden:

Typ 1: Er hat das Konfigurationsmuster "Schock", "Verneinung", "Ärger, Wut", "Isolierung", "Depression" und

Typ 2: Er beinhaltet die Antwortmuster "Schock", "Ärger, Wut", "Isolierung", "Depression", "Akzeptanz". [30]

Durch Triangulation des erhobenen Materials (s. Abschnitt "Auswertungsphase") konnten diese Typen schließlich empirisch abgesichert werden. [31]

10. Bewältigung des Behandlungsstresses

Angesichts der Vielfältigkeit der beschriebenen Belastungen stellt sich die Frage nach der Bewältigung des Behandlungsstresses bzw. danach, warum die Frauen und Männer aufgrund dieser Belastungen die Behandlungen nicht abbrechen? Gibt es möglicherweise noch relevante Dritte, die die Entscheidung des Paares, an einer reproduktionsmedizinischen Behandlung teilzunehmen, beeinflussen? [32]

Unterstützt fühlten sich die Frauen auf ihrem "Weg" in die reproduktionsmedizinische Behandlung vor allem durch ihre Ehemänner (84%). Obwohl zwar in 16% der Fälle die Partner der Behandlung gegenüber nur distanziert oder tolerierend gegenüberstehen, geben immerhin 96% aller Frauen ihren Ehemann in Bezug auf dieses Thema als den engsten Gesprächspartner an, also noch weit vor den Gynäkologen bzw. Gynäkologinnen (65%). Betont wird von 92% der Ehefrauen die positive Reaktion ihrer Ehemänner zur Therapie, die sie zu 80% als überaus und weiterhin zu 14% als sehr unterstützend definieren. Aber auch die Gynäkologen und Gynäkologinnen unterstützen die Paare, die Behandlung trotz der Belastungen fortzuführen. [33]

Insbesondere die Zuversicht der Ärzte wurde bei einem hohen Anteil unserer befragten Frauen, wie sie selbst betonten, als große Hilfe wahrgenommen (84%). 60% von ihnen gaben an, sie hätten keine weiteren Versuche unternommen, wenn nicht der behandelnde Arzt bzw. die Ärztin ihnen soviel Mut gemacht hätte (60%). Nur einige wenige der Befragten fühlen sich durch sog. "externe Quellen" unterstützt, z.B. durch Medienberichte. Es ließe sich nun die Vermutung aufstellen, daß bei der Frage zur Entscheidung für eine reproduktionsmedizinische Behandlung der eigenen Herkunftsfamilie eine übergeordnete Bedeutung zukommt, zumal die kinderlosen Frauen und Männer gerade auch durch diese Diskriminierungen erfahren haben. Statt dessen zeigen aber unsere Daten, daß die eigene Familie kaum eine Rolle spielt und wenn überhaupt, dann eher noch die weibliche Verwandtschaftslinie erwähnt wird. Dagegen werden häufiger noch die eigenen Freunde und Bekannten um Rat gefragt. [34]

Unter familiensoziologischem Aspekt erscheint dieses Verhalten plausibel, denn gerade innerhalb der Familie werden sexuelle Fragen und Probleme ihrer Mitglieder meistens tabuisiert und verdrängt. "Die Behandlung wird als Eingriff in intimste Sphären so kränkend erlebt, daß die meisten Paare ängstlich bemüht sind, Störung und Behandlung vor der Umwelt zu verbergen" (BRÄHLER 1995, S.182). Zusammenfassend könnte man sagen, daß außer mit dem Ehemann und dem Gynäkologen bzw. der Gynäkologin ca. 32% unserer befragten Frauen mit niemandem über die reproduktionsmedizinische Behandlung gesprochen haben. Wenn man bedenkt, daß unsere Interviewpartnerinnen aufgrund der Stichprobenrekrutierung – sie waren alle Selbstmelderinnen – als gesprächsbereit im Hinblick auf die medizinische Behandlung einzustufen sind, wird in der Realität das Schweigen über die Anwendung der Reproduktionsmethoden noch viel verbreiteter sein als unsere Daten diesen Sachverhalt ausweisen. [35]

Warum – so ist aufgrund der großen psychischen und körperlichen Belastungen für die Betroffenen zu fragen – schließen die Paare auch nach erfolgloser erster Behandlung eine zweite, dritte und sogar noch eine vierte an? An Gründen für die Fortsetzung der Behandlungen nennen unsere befragten Frauen selbst insbesondere die Angst vor späteren Selbstvorwürfen; im Fragebogen bejahten 79% (n=187) der Frauen das Statement: "Obwohl es mir während der einzelnen Behandlungsphasen nicht sehr gut geht, werde ich die Behandlung vor Ablauf der möglichen Versuche nicht abbrechen, um mir später keine Vorwürfe zu machen." Dadurch kann die Behandlung auch einen "Suchtcharakter" erhalten (BRÄHLER 1985, S.183). BECK-GERNSHEIM schreibt: "... Diejenigen, die aufgeben, bevor sie nicht noch die neueste und allerneueste Methode versucht haben (ein Kreislauf ohne Ende), sind nun 'selber schuld'. Sie hätten es ja noch weiter versuchen können ... So wird aus der Fortpflanzungstechnologie die Fortpflanzungsideologie" (1991, S.55). [36]

Die "Kosten-Nutzen-Bilanz" zwischen dem Abwägen eines Behandlungsabbruches oder ihres Neubeginns bei ausbleibender Schwangerschaft scheint durch die Angst einer möglichen zukünftigen Reue und die übersteigerte Hoffnung auf Erfolg beeinflußt zu sein. Der "Nutzen" – d.h. endlich schwanger zu werden – wird offenbar immer erstrebenswerter, je mehr "Kosten" investiert wurden – also je mehr sich das Paar den organisatorischen und strukturellen Zwängen unterworfen hat. Vermutlich bejahten deshalb 77% der befragten Frauen das Statement: "Aus jedem einzelnen Schritt (im Behandlungszyklus) schöpfe ich neuen Mut für den nächsten". Hier wird eine Hoffnung geäußert, die an die Glückserwartung bei einer Lotterie erinnert, wenn auch mit etwas höheren "Gewinn"chancen. Denn die Erfolgsquoten der hochtechnisierten Reproduktionsmedizin zur Behandlung von Kinderlosigkeit sind insgesamt sehr gering: Die "Baby-take-home"-Rate liegt pro Jahr bei max. 20% (FELBERBAUM & DAHNKE 1997, S.102ff.). Trotzdem bleibt die traditionelle Familienbildung mit der leiblichen Mutter offenbar ein kulturelles Ziel mit hoher Priorität. Die Wege zur Familienbildung in der Vergangenheit – Adoption von (nichtehelichen) Kindern, Weggabe von Kindern aus ärmeren, kinderreichen an vermögende kinderlose Verwandte – sind heute kaum noch "gangbar"; die Adoptionsmöglichkeiten haben radikal abgenommen; werden aber auch – wie die Pflegekinder – von vielen nicht als Substitut für "eigene" Kinder angesehen. Nur ein Viertel der Befragten zieht eine Adoption in Betracht – und dieses erst nach erfolglosen reproduktionsmedizinischen Behandlungen! Insofern wird erklärlich, daß die Reproduktionsmedizin vielfach als die einzige verbleibende Anpassungsform an das kulturell vorgegebene Ziel "Familienbildung/Elternschaft" gesehen wird, jedenfalls solange dieses nicht selbst in Frage gestellt wird. [37]

Beck-Gernsheim, Elisabeth (1991). Technik, Markt und Moral – Über die Reproduktionsmedizin und Gentechnologie. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Bodenmann, Guy & Perrez, Meinrad (1993). Streß- und Copingdiagnostik in Partnerschaft und Familie. Zeitschrift für Familienforschung, 5(3), 177-214.

Brähler, Christa (1995). Fertilitätsstörung – Kränkung und Herausforderung. In Elmar Brähler (Hrsg.), Körpererleben: ein subjektiver Ausdruck von Körper und Seele. Beiträge zur psychosomatischen Medizin (S.181-186) (2. Auflage). Gießen: Psychosozial-Verlag.

Brückner, Erika; Hormuth, Stefan & Sagawe, Helmuth (1982). Telefoninterviews – Ein alternatives Erhebungsverfahren? Ergebnisse einer Pilotstudie. ZUMA Nachrichten, 11, 9-36.

Callan, Victor J. & Hennessey, John F. (1989). Strategies for coping with infertility. The British Journal of Medical Psychology, 62(4), 343-354.

Felberbaum, Ricardo & Dahnke, W. (1997). Deutsches IVF-Register. Ergebnisse der Datenerhebung für das Jahr 1996. Fertilität, 13, 99-112.

Frey, James H.; Kunz, Gerhard & Lüschen, Günther (1990). Telefonumfragen in der Sozialforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Guttormsen, Gro (1992). Unfreiwillige Kinderlosigkeit: ein Familienproblem. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 41(7), 247-252.

Hoffmann-Riem, Christa (1989). Das adoptierte Kind: Familienleben mit doppelter Elternschaft (3. Auflage). München: Fink.

Hölzle, Christine (1988). Probleme des unerfüllten Kinderwunsches und seiner medizinischen Behandlung. In Gertrude Pauritsch, Beate Frankele & Elisabeth List (Hrsg.), Kinder machen. Strategien der Kontrolle weiblicher Fruchtbarkeit (Vol. 6, S.10-21). Wien: Wiener Frauenverlag.

Hurrelmann, Klaus (1988). Sozialisation und Gesundheit. Somatische, psychische und soziale Risikofaktoren im Lebenslauf. Weinheim, München: Juventa.

Kade, Sylvia (1983). Methoden des Fremdverstehens. Ein Zugang zu Theorie und Praxis des Fremdverstehens. Bad Heilbronn: Klinkhardt.

Levy, Rene (1977). Der Lebenslauf als Statusbiographie. Stuttgart: Enke.

Mayring, Philipp (1988). Qualitative Auswertung im Rahmen des Belastungs-Bewältigungs-Paradigmas. In Brüderl, Leokadia (Hrsg.), Theorien und Methoden der Bewältigungsforschung (S.200-207). Weinheim, München: Juventa.

Mayring, Philipp (1993). Einführung in die qualitative Sozialforschung (2. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.

Nave-Herz, Rosemarie (1988). Kinderlose Ehen – eine empirische Studie über die Lebenssituation kinderloser Ehepaare und die Gründe für ihre Kinderlosigkeit. Weinheim: Juventa.

Nave-Herz, Rosemarie; Onnen-Isemann, Corinna & Oßwald, Ursula (1996). Die hochtechnisierte Reproduktionsmedizin – Strukturelle Ursachen ihrer Verbreitung und Anwendungsinteressen der beteiligten Akteure. Bielefeld: Kleine.

Onnen-Isemann, Corinna (1995). Ungewollte Kinderlosigkeit und moderne Reproduktionsmedizin. In Bernhard Nauck & Corinna Onnen-Isemann (Hrsg.), Familie im Brennpunkt von Wissenschaft und Forschung (S.473-488). Neuwied: Luchterhand.

Onnen-Isemann, Corinna (1996a). Handlungsorientierungen ungewollt kinderloser Frauen und reproduktionsmedizinische Behandlung. In Hans Peter Buba & Norbert F. Schneider (Hrsg.), Familie – Zwischen gesellschaftlicher Prägung und individuellem Design (S.261-272). Opladen: Westdeutscher Verlag.

Onnen-Isemann, Corinna (1996b). Ungewollte Kinderlosigkeit und ihre Auswirkungen auf die Ehebeziehung. In Friedrich W. Busch & Rosemarie Nave-Herz (Hrsg.), Ehe und Familie in Krisensituationen (S.117-136). Oldenburg: Holzberg.

Onnen-Isemann, Corinna (1999). Wenn der Familienbildungsprozeß stockt ... Eine empirische Studie über Streß und Coping-Strategien reproduktionsmedizinisch behandelter Partner. Habilitationsschrift, Universität Magdeburg.

Rauchfuß, Martina (1998). Die Kinderwunschpatientin? Das Kinderwunschpaar! psychomed, 10(4) 229-235.

Reuband, Karl-Heinz & Blasius, Jörg (1996). Face-to-face, telefonische und postalische Befragung. Ausschöpfungsquoten und Antwortmuster in einer Großstadtstudie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 48(2), 296-318.

Sander, Dirk (1997). Warum (noch) ledig? Warum nicht Ehe? Bielefeld: Kleine.

Schuhrke, Bettina (1993). Psychische Probleme bei der medizinischen Unfruchtbarkeitsbehandlung und ihre Bewältigung: Ein Überblick. Verhaltensmodifikation und Verhaltensmedizin, 14(3), 244-270.

Schütze, Fritz (1983). Biographieforschung und narratives Interview. Neue Praxis, 283-295.

Stauber, Manfred (1993). Psychosomatik der ungewollten Kinderlosigkeit. (3. Auflage). Berlin: Berliner Medizinische Verlagsanstalt.

Strauß, Bernhard; Argiriou, Christos; Buck, Sybille & Mettler, Lieselotte (1991). Die In-vitro-Fertilisation im Rückblick: Subjektives Erleben und psychische Folgen im Urteil betroffener Paare. In Elmar Brähler & Annelore Meyer (Hrsg.), Jahrbuch der medizinischen Psychologie (Vol. 5, S.89-109). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.

Van Balen, Frank & Trimbos-Kemper, Trudy C. M. (1993). Long-term infertile couples: a study of their well-being. Journal of Psychosom. Obstet. Gynecol., 14, 53-60.

Van Balen, Frank & Trimbos-Kemper, Trudy C. M. (1995). Involuntary childless couples. their desire to have children and their motives. Journal of Psychosom. Obstet. Gynecol., 16, 137-144.

Van Balen, Frank; Naaktgeboren, Nico & Trimbos-Kemper, Trudy C. M. (1996). In-vito fertilization: the experience of treatment, pregnancy and delivery. Human Reproduction, 11(1), 95-98.

Corinna ONNEN-ISEMANN

Kontakt:

Priv. Doz. Dr. habil. Corinna Onnen-Isemann

Heideweg 44

D-26160 Bad Zwischenahn

Tel.: +49 / (0)441 – 691 407

Fax: +49 / (0)441 – 699 0117

E-Mail: C.Onnen@uni-oldenburg.de

Onnen-Isemann, Corinna (2000). Ungewollte Kinderlosigkeit und die Auswirkungen der Reproduktionsmedizin: Der Fall Deutschland [37 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1(1), Art. 28, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0001289.

Revised 7/2008