Volume 13, No. 1, Art. 6 – Januar 2012

Menschen mit Behinderungen als GrenzgängerInnen im akademischen Raum – Chancen partizipatorischer Forschung

Stephanie Goeke & Dagmar Kubanski

Zusammenfassung: Menschen mit Behinderungen sind derzeit gar nicht oder nur vereinzelt am Forschungsgeschehen zum Themenkreis Behinderungen aktiv beteiligt. Demgegenüber steht die Tatsache einer langen sonderpädagogischen und medizinischen Forschungstradition, in der entweder über behinderte Menschen geforscht wird oder StellvertreterInnen Auskunft über das Befinden behinderter Menschen geben. In unserem Beitrag stellen wir zunächst zum Thema des Einbezugs behinderter Frauen und Männer als aktive ForscherInnen die unterschiedlichen Ansätze von partizipatorischer, emanzipatorischer, inklusiver und transdisziplinärer Forschung vor und verdeutlichen deren Herkunft und Charakteristika. Vor dem Hintergrund von Pierre BOURDIEUs Soziologie und mithilfe der Grundbegriffe "Feld", "Kapital" und "Habitus" kann praxisnah gezeigt werden, wie es zum Ausschluss behinderter Menschen aus dem akademischen Raum kommt und welche Zugangsbarrieren bestehen. Ergänzt wird dies durch Beispiele aus unserer Forschungspraxis. Die Ergebnisse aus der Forschung im deutschsprachigen Raum zeigen, dass Menschen mit Behinderung umfassender in die Konzipierung von Forschungsvorhaben, die Durchführung von Erhebungen und die Interpretation von Datenmaterial einbezogen werden sollten. Deshalb muss ein radikaler Umdenkprozess in Bezug auf Forschungsprozesse an Hochschulen und außeruniversitären Forschungsinstituten stattfinden. Sprachliche Barrieren und Machtverhältnisse müssen in den Blick genommen werden. Forschungsmittel sollten in den entsprechenden Zusammenhängen an den Nachweis einer Beteiligung behinderter Menschen gebunden werden.

Keywords: partizipatorische Forschung; emanzipatorische Forschung; inklusive Forschung; transdisziplinäre Forschung; Frauen und Männer mit Behinderungen; Bourdieu

Inhaltsverzeichnis

1. Partizipatorische Forschung in Theorie und Praxis

1.1 Participatory Action Research (PAR)

1.2 Emancipatory Research

1.3 Inklusive Forschung

1.4 Transdisziplinäre Forschung

1.5 Beispiele im deutschsprachigen Raum

1.6 Eine integrative Perspektive

1.7 Einwände und Gegenargumente aus dem akademischen Raum

2. Zugangserschwernisse zum akademischen Raum für Menschen mit Behinderungen

2.1 Überlegungen im Rahmen der Grundbegriffe BOURDIEUs "Feld", "Kapital" und "Habitus"

2.2 Der akademische Raum

2.3 Raumgrenzen und ihre möglichen Ursachen

2.4 Hindernisse bei der Verwirklichung von Partizipation in Forschungskontexten

3. Praxiserfahrungen

3.1 Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen

3.2 Partizipatorische Forschung im Kontext von Qualifikationsarbeiten

3.3 Aktuelle Diskurse

3.4 Perspektiven für eine Weiterentwicklung

4. Fazit und Ausblick

1. Partizipatorische Forschung in Theorie und Praxis

In Anlehnung an den Titel unseres Beitrags beziehen wir uns in unseren Ausführungen auf die partizipatorische Forschung im Kontext der sozialwissenschaftlichen Behindertenforschung. Zu Beginn möchten wir vier spezifische Stränge darstellen, denen es gemeinsam ist, behinderte Menschen in Forschungsprozesse einzubinden. [1]

In der deutschsprachigen Forschung zum Themenkreis Behinderung, insbesondere in der Sonderpädagogik, wird der Ansatz einer partizipatorischen Forschung u.E. bisher vernachlässigt. Zwar werden zunehmend Menschen mit Behinderungen befragt und in Forschungskontexte bspw. als Co-Researcher einbezogen, aber die aktive Rollenübernahme im Forschungsprozess wird ihnen von den professionellen ForscherInnen verwehrt. Dies hat einerseits strukturelle Ursachen und andererseits gibt es Gründe, die sich im Forschungsverständnis einzelner professioneller ForscherInnen finden lassen. Das heißt: Menschen mit Behinderungen können zwar für sich selbst sprechen, werden aber nicht ernsthaft in die verschiedenen Phasen einer Forschungsarbeit einbezogen. Des Weiteren folgt ein nicht unwesentlicher Teil der Forschung im sozialwissenschaftlichen Feld noch dem medizinischen Modell von Behinderung (vgl. GRAUMANN 2004, S.20f.). Die mangelnde Partizipation im Forschungsprozess verschärft sich zusätzlich, wenn wie bisher für Menschen mit Lernschwierigkeiten überwiegend auf stellvertretende Aussagen zurückgegriffen wird (KOENIG, BUCHNER, KREMSNER & EICHINGER 2010). Im Gegensatz dazu übernehmen Menschen mit Behinderung im Kontext partizipatorischer Forschung die Rolle der Forschenden. [2]

Der vorliegende Beitrag arbeitet im Folgenden die Charakteristika des partizipatorischen Forschungsansatzes im Kontext der Behindertenforschung heraus, d.h. Ansätze, die alle den Gedanken der Partizipation von behinderten Menschen im Forschungsprozess beinhalten. Anschließend werden die Merkmale emanzipatorischer Forschung, inklusiver Forschung und transdisziplinärer Forschung vorgestellt. In einem weiteren Schritt werden Pierre BOURDIEUs Soziologie und deren Grundbegriffe eingeführt. Wir finden hierin einen geeigneten theoretischen Begründungsrahmen dafür, dass aktuell partizipatorische Forschungsansätze in Bezug auf Menschen mit Behinderungen im deutschsprachigen Raum ein Nischendasein führen. Zugleich werden Gründe für die mangelnde Partizipation behinderter Menschen in Forschungskontexten diskutiert. Schließlich werden anhand eigener Forschungsprojekte Grenzen der partizipatorischen Forschung aufgezeigt, um abschließend Entwicklungsmöglichkeiten für diesen Bereich aufzuzeigen. Dabei greifen wir die Ansätze BOURDIEUs immer wieder auf. In unserem Ausblick gehen wir der Frage nach, was ForscherInnen hindert, Partizipation in Forschungskontexten zu verwirklichen. [3]

Partizipatorische Forschungsansätze in ihren zahlreichen Facetten entstanden aus der Kritik an der traditionellen Forschungsproduktion (KOENIG et al. 2010, S.177f.), und als wichtiger Impulsgeber kann die Methode des Action Research mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensumstände betrachtet werden (BERGOLD & THOMAS 2010, S.333) "Partizipative Forschung" ist keine eigenständige Methode, sondern es muss im Forschungsprozess immer wieder die Frage beantwortet werden, "inwieweit und in welcher Form die Akteure und Praktiker/innen als Expert/innen ihrer sozialen Lebenswelt am Forschungsprozess als kollaborative Mitforscher/innen partizipieren können" (a.a.O.). [4]

1.1 Participatory Action Research (PAR)

Der im US-amerikanischen Raum diskutierte Begriff Participatory Action Research (PAR) wird im Deutschen als "partizipative Handlungsforschung" übersetzt. PAR basiert auf wesentlichen Merkmalen der Aktionsforschung und versteht sich als eine grundsätzliche Haltung. Bezogen auf Forschungskontexte lassen sich nach Bob DICK sieben Dimensionen der Partizipation unterscheiden, wobei die Teilnahme den Inhalt der Forschung und/oder den Forschungsprozess selbst betreffen kann (nach FLIEGER 2003, S.201). Eine Teilnahme, die auf den Inhalt der Forschung zielt, meint bspw. die "TeilnehmerInnen zu informieren, indem sie z.B. als InterviewpartnerInnen über einen Sachverhalt Auskunft geben [oder] TeilnehmerInnen interpretieren, indem sie in begleitenden Forschungsgruppen Ergebnisse analysieren und kommentieren" (a.a.O.). Im deutschsprachigen Raum begegnen wir den Begriffen "partizipative" und "partizipatorische" Forschung: "Partizipatorische Forschung bedeutet, den Anspruch der Teilhabe auf wissenschaftliche Forschung zu übertragen" (FLIEGER 2009, S.161), d.h., die Teilhabe ausdrücklich zu bezwecken. Partizipatorische Forschung nach FLIEGER heißt also, gemeinsam forschen mit dem Ziel, den Beforschten (Betroffenen) zu ermöglichen, an etwas zu partizipieren. Somit bevorzugen wir die Bezeichnung partizipatorische Forschung, jedoch muss im Einzelfall immer geprüft werden, was genau gemeint ist. [5]

Die radikalste Form partizipatorischer Forschung ist Emancipatory Research, da "Kontrolle, Macht und Entscheidungsgewalt in den Händen von Frauen und Männern mit Behinderungen liegen" (S.164) und somit die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen die Kontrolle über die Forschung und deren Ziele haben. WissenschaftlerInnen ohne Behinderungen übernehmen die Rolle der BeraterInnen (a.a.O.). Partizipatorische Forschung ist somit ein Schritt auf dem Weg zu emanzipatorischer Forschung. In Anlehnung an Mike OLIVER (1992), Jenny MORRIS (1992) und Gerry ZARB (1992) schlägt Anne Louise CHAPPELL (2000, S.38) zentrale Kriterien für Emancipatory Research vor:

"research should be used as a tool for improving the lives of disabled people;

there should be greater opportunities for disabled people to be researchers;

researchers must adopt a more reflexive stance regarding their work;

the democratic organizations of disabled people should act as commissioners and funders of research; and

researchers should be accountable to the democratic organizations of disabled people." [6]

Entscheidend nach OLIVER ist die Frage, "wie Forschung Menschen unterstützen kann, die sich zur Emanzipation entschlossen haben" (FLIEGER 2009, S.164). [7]

Der Ansatz der inklusiven Forschung richtet sich primär auf die aktive Beteiligung von Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Forschung. Zunächst kurz zu den Hintergründen: Einfluss auf die Entwicklung der inklusiven Forschung nahmen das Normalisierungskonzept, das soziale Modell von Behinderung sowie die Self-Advocacy-Bewegung (PRIESTLEY 2003; WALMSLEY & JOHNSON 2003; THIMM 2008). Das Normalisierungskonzept geht im Wesentlichen zurück auf einen Acht-Punkte-Katalog von Bengt NIRJE (1969) aus Dänemark, der sich auf zentrale Lebensbereiche behinderter Menschen konzentriert wie bspw. Tagesablauf, Partnerschaft und finanzielle Grundsicherung. In einem deutsch-dänischen Forschungsprojekt wurde anschließend von 1979-1984 dieses Konzept für die Bundesrepublik Deutschland weiterentwickelt; hierbei ging es um die Normalisierung von Lebensbedingungen insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es sollten Grundlagen geschaffen werden, ein System, welches nach dem Zweiten Weltkrieg auf "Bewahren und Beschützen" ausgerichtet war, in eine Richtung zu verändern, welches u.a. Selbstbestimmung und Teilhabe in den Mittelpunkt stellt (THIMM, FERBER, SCHILLER & WEDEKIND 1985, zit. n. THIMM 2008, S.2). [8]

Das soziale Modell von Behinderung hat sich in den späten 1970er Jahren in Großbritannien entwickelt. Als Begründer gelten Michael OLIVER, Vic FINKELSTEIN und Paul HUNT (HIRSCHBERG 2009, S.114). Eine Behinderung wird nicht mehr als individuelles Leid und Problem angesehen, sondern der Ausschluss, der durch gesellschaftliche Barrieren (natürliche Hindernisse und Einstellungen) verursacht wird, stellt die eigentliche Behinderung dar. Aus diesem grundlegenden Perspektivwechsel heraus entstand erstmals eine "Open University", eine britische Form der Fernuniversität, in der behinderte AktivistInnen und behinderte AkademikerInnen Kursmaterialien für Studierende erstellten. Das Ziel war es, sich von den herkömmlichen Forschungsfeldern und Fachbereichen, innerhalb derer üblicherweise Behinderung thematisiert wurde (wie bspw. Sonderpädagogik, Rehabilitationswissenschaften oder medizinische Soziologie) zu distanzieren, um relevante Inhalte in einem "neuen Stil" zu präsentieren. Dabei nutzten sie auch Texte behinderter AutorInnen und prägten damit einen bisher in akademischen Schriften nicht vorhandenen persönlichen und politischen Duktus (PRIESTLEY 2003, S.34). [9]

Die Beteiligung behinderter Menschen an allen Phasen des Forschungsprozesses wird als inklusive Forschung definiert (WALMSLEY & JOHNSON 2003), wobei Jan WALMSLEY und Kelley JOHNSON das Augenmerk insbesondere auf die Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten legen:

"Inclusive Research is a term used to refer to a range of research approaches that have traditionally been termed participatory or emancipatory, broadly speaking research in which people with learning difficulties are involved as more than just research subjects or respondents" (WALMSLEY 2001, S.187f., zit.n. KOENIG et al. 2010, S.179). [10]

Für die Partizipation von Frauen und Männern mit Lernschwierigkeiten hat sich in Großbritannien der Begriff Inclusive Research durchgesetzt (FLIEGER 2009, S.167). Inklusiv soll hier als das selbstverständliche Einbezogensein in den Prozess der Wissensproduktion verstanden werden. Dabei soll inklusive Forschung Fragen aufgreifen, die für BürgerInnen mit Lernschwierigkeiten von Bedeutung sind und daher deren Sichtweisen und Erfahrungen wahrnehmbar machen und repräsentieren (S.16). Damit soll sichergestellt werden, dass die Forschungsfragen Relevanz für Menschen mit Lernschwierigkeiten haben und zur Veränderung ihrer Lebenssituation beitragen. Somit verfolgt inklusive Forschung im besten Falle deren Interessen, und der Forschungsprozess wird von Menschen mit Lernschwierigkeiten kontrolliert. Forschungsfrage, Forschungsprozess und Forschungsberichte müssen nach WALMSLEY und JOHNSON (2003, S.64) für Menschen mit Lernschwierigkeiten zugänglich sein. [11]

1.4 Transdisziplinäre Forschung

Des Weiteren ist im deutschsprachigen Raum in einigen Wissenschaftsbereichen der Terminus transdisziplinäre Forschung zu finden (siehe zum Beispiel das Forschungsprojekt "Bildnis eines behinderten Mannes"1)). Wir möchten transdisziplinäre Forschung kurz einführen, da wir Berührungspunkte zu den oben genannten Ansätzen sehen. Ausgehend von gesellschaftlichen Problemstellungen versucht die transdisziplinäre Forschung, wissenschaftliches und praktisches bzw. nicht-akademisches Wissen zu verknüpfen, indem verschiedene Disziplinen und Fachgebiete gemeinsam forschen, um schließlich zu einer am Gemeinwohl orientierten Lösung zu gelangen. In transdisziplinären Forschungsprojekten wird die traditionelle Trennung zwischen akademischer Wissensproduktion und praxisbezogenem Erfahrungswissen bewusst aufgehoben. Somit meint transdisziplinäre Forschung mehr, als nur die disziplinären Grenzen zu überschreiten: Die "Kooperation von WissenschaftlerInnen und nichtwissenschaftlichen gesellschaftlichen AkteurInnen bzw. Stakeholdern im Forschungsprozess" (FLIEGER 2009, S.168) rückt in den Mittelpunkt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass weder einzelne Wissenschaftsdisziplinen noch die Verschränkung mehrerer Fächer (interdisziplinäre Forschung) komplexe Forschungsfragen allein zu beantworten vermögen. Im Kontext transdisziplinärer Forschung wurden bereits zahlreiche Netzwerke gegründet, um die Entwicklung von Qualitätskriterien voranzutreiben. Kritische Stimmen könnten einwenden, dass transdisziplinäre Forschung nicht mehr ist als Praxisforschung, bei der Academia und Praxis aufeinanderzugehen. An dieser Stelle sei jedoch betont, dass der Unterschied in der Kooperation von WissenschaftlerInnen und nicht-wissenschaftlichen AkteurInnen zu finden ist (FREYER 2004, S.4-7). [12]

1.5 Beispiele im deutschsprachigen Raum

Noch allzu oft lässt sich allerdings im deutschsprachigen Raum eine Pseudobeteiligung behinderter Frauen und Männer am Forschungsprozess feststellen (vgl. BUCHNER & KOENIG 2008). Zugleich zielen viele Forschungsarbeiten nicht darauf, die Lebenssituation behinderter Frauen und Männer zu verändern. Wenn über Forschung hinaus jedoch der Anspruch besteht, zur Veränderung der Lebensverhältnisse behinderter Menschen beizutragen, bedarf es zukünftig eines Umgangs miteinander, der ehrlich und offen ist und somit Teilhabe und Teilgabe behinderter Menschen ermöglicht. Den Aspekt der Teilgabe brachte insbesondere Klaus DÖRNER in die sonderpädagogischen Diskussionen ein. Nach DÖRNER (2010) möchte jeder Mensch eine "Bedeutung für andere" haben und nicht nur Hilfe empfangen, dies schließt das Hilfegeben ein. Wir teilen seine Auffassung, dass behinderte Menschen nicht nur teilhaben, sondern der Gemeinschaft etwas geben möchten. Wir stellen daher die These auf, dass dies auf den Forschungsprozess übertragbar ist und Menschen mit Behinderungen nicht nur am Forschungsprozess teilhaben, sondern darüber hinaus etwas teilgeben möchten. [13]

Ein häufiger Kritikpunkt an partizipatorischen Forschungsprozessen ist, dass nicht deutlich wird, wie im Einzelfall die Partizipation aussieht und sich Beziehungen zwischen ForscherInnen mit und ohne Behinderungen konkret entwickeln. [14]

Die Arbeit von Petra FLIEGER und Volker SCHÖNWIESE ist ein Beispiel für die Teilhabe behinderter Frauen und Männer am Forschungsprozess in Form einer Referenzgruppe (FLIEGER 2007). Die Forschungsgruppe selbst ordnet ihr Forschungsprojekt zum Bildnis eines behinderten Mannes der transdisziplinären Forschungsrichtung zu. Das Forschungsprojekt hatte das Ziel, "die bei der Produktion von Wissen zwischen ForscherInnen und Beforschten bestehenden Machtverhältnisse zu verändern: WissenschaftlerInnen sollen Macht und Entscheidungsgewalt abgeben, gleichzeitig sollen die Beforschten Einfluss erhalten" (o.P.). Gegenstand der gemeinsamen Betrachtung war das Bildnis eines behinderten Mannes und damit die Thematisierung der Bildkultur der Behinderung des 16. bis 21. Jahrhunderts und die damit verbundenen Blicke auf Behinderung. Es wurden zwei Strategien gewählt, um das Forschungsprojekt "Bildnis eines behinderten Mannes" partizipatorisch anzulegen. Zum einem arbeiteten zwei WissenschaftlerInnen mit Behinderungen im Projekt mit, zum anderen wurde eine Referenzgruppe gebildet. Diese setzte sich aus vier Frauen und vier Männern zusammen, die in ihrer Sozialisation die Erfahrung des Behindert-Werdens gemacht haben (a.a.O.). Petra FLIEGER (2007) legt in einem Aufsatz die Gruppenbesprechungen als Grundstruktur, die Kriterien für die Mitarbeit in der Referenzgruppe und inhaltliche Schwerpunktverschiebungen durch die Referenzgruppe offen. Anhand der Sitzungsprotokolle ist eine grobe Einteilung in vier Phasen des Projektverlaufs möglich (a.a.O.). Der Aufsatz schließt mit wertvollen Empfehlungen für die Arbeit mit Referenzgruppen. [15]

Ein Beispiel, wie behinderte Frauen und Männer in Forschungsseminare eingebunden werden können, zeigen die von Oliver KOENIG und Tobias BUCHNER (2009) dokumentierten Arbeiten an der Universität Wien. Bereits im Frühjahr 2006 wurde in Wien das "Netzwerk für partizipative Forschung" gegründet mit dem Ziel, eine "Plattform für die Entwicklung einer inklusiven Forschungskultur im Großraum Wien zu schaffen" (S.179). Daraus entwickelte sich die Idee, dass das Netzwerk an Orten aktiv werden sollte, an denen auch traditionell Forschung betrieben wird, und es wurde ein inklusives Methodenseminar an der Universität Wien organisiert und durchgeführt. Das Seminar hatte "Partizipatorische Forschungsmethoden mit Menschen mit Lernschwierigkeiten" einerseits zum Thema, andererseits sollten Studierende gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten Methodenkompetenzen erwerben (S.180). Die Autoren beschreiben in ihrem Aufsatz die Konzeption der Lehrveranstaltung und reflektieren die Stärken und Schwächen dieses Seminars. [16]

Inwiefern inklusive Forschung ein Wegbereiter für die Teilhabe am kulturellen Leben der Gesellschaft sein kann und somit zur Verbesserung der kulturellen Teilhabe beitragen kann, diskutiert Karen KOHLMANN (2011). Anhand der Projekte "Menschen mit geistiger Behinderung lernen forschen" und "Gemeinsam forschen für barrierefreie Kultur" in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Leipzig, der Universität Leipzig und dem Behindertenverband Leipzig e.V. wurde in einem ersten Schritt der Frage nachgegangen: Sind kulturelle Einrichtungen der Stadt Leipzig barrierefrei? (S.24). Das Ergebnis der Forschungsgruppe mündete in eine zweite Fragestellung für ein neues Forschungsvorhaben: "Wie können Menschen mit geistiger Behinderung auf kulturelle Einrichtungen der Stadt Leipzig und ihre Angebote aufmerksam gemacht werden?" (S.26).2) Die Ergebnisse wurden in einem Kulturführer in leichter Sprache veröffentlicht. [17]

1.6 Eine integrative Perspektive

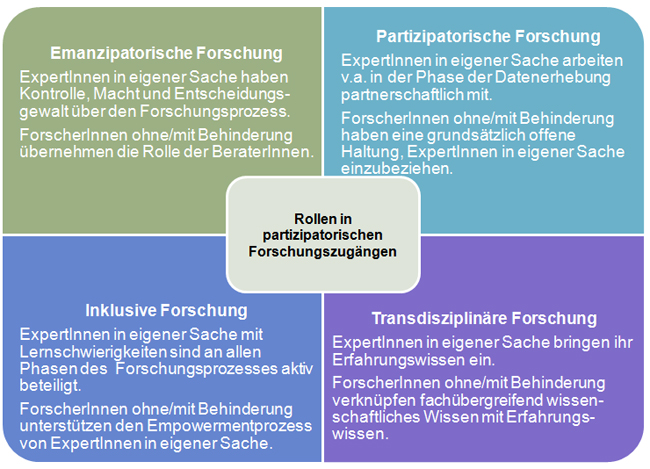

Die folgende Abbildung stellt die unterschiedlichen Rollen der Ansätze im Überblick dar, die ForscherInnen und Menschen mit Behinderungen einnehmen. Die Spezifika der jeweiligen Ansätze sind zur besseren Übersicht auf zentrale Charakteristika vereinfacht worden. Eine strenge Abgrenzung ist schwer möglich, da es grundsätzlich Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede gibt.

Abb. 1: Rollen in partizipatorischen Forschungszugängen (GOEKE & KUBANSKI 2011) [18]

Allen hier skizzierten Forschungsansätzen ist gemeinsam, dass tradierte Grenzen von Wissenschaft und Praxis mit dem Ziel aufgehoben werden, einen engagierten Dialog mit der Praxis zu führen und gesellschaftliche/lebensweltliche Verhältnisse im sozialen Nahraum zum Besseren zu verändern. Dies erfordert eine enge Kooperation aller Beteiligten, sodass Forschen als ein gemeinsamer Lernprozess verstanden werden kann. Diesen Akzent setzen auch Peter SENGE und Claus Otto SCHARMER (2001), wenn sie Aktionsforschung als einen gemeinsamen Lernprozess beschreiben. FLIEGER (2009, S.163) hält fest, dass sich in den USA Participatory Action Research durchgesetzt habe, während in Großbritannien die VertreterInnen der Disability Studies das Modell des Emancipatory Research bevorzugen würden. Dabei unterscheiden sich die beiden Zugänge in ihrer Radikalität. [19]

Frauke JANZ und Karin TERFLOTH (2009) führen aus, wie sich die Forschungsperspektiven bezüglich der Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung verändert haben. Der Forschung an Menschen mit geistiger Behinderung folgte eine Forschung über Menschen mit geistiger Behinderung, während mittlerweile Forschung für, mit und von Menschen mit geistiger Behinderung diskutiert wird (S.13). Diese Forschungszugänge sind aktuell nebeneinander vorzufinden. JANZ und TERFLOTH (S.14) plädieren daher für eine stärkere Verzahnung der unterschiedlichen Forschungsperspektiven (für, mit und von). [20]

Eine partizipatorische Forschung ist u.a. deshalb erstrebenswert, da damit der aktuelle Anspruch der UN-Behindertenrechtskonvention nach "der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft" in allen Bereichen unterstützt werden kann. Die Konvention über die Rechte behinderter Menschen (UN-BRK) greift bereits in der Präambel auf, "dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeiten haben sollen, aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und über Programme mitzuwirken, einschließlich solcher, die sie unmittelbar betreffen" (NETZWERK ARTIKEL 3 e.V.3) 2009, S.6). In der Konvention finden wir Argumente, um Forschungsprozesse für eine Beteiligung behinderter Menschen zu öffnen. Die Behindertenrechtskonvention nimmt durchgängig Bezug auf "die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und die Einbeziehung in die Gesellschaft" (S.10). Schließlich nimmt auch Artikel 4, Abs. 3 Bezug auf die aktive Einbeziehung der Betroffenen "bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen" (S.11). Warum sollten Forschungsprozesse davon ausgeschlossen sein? [21]

In Artikel 24, Abs. 5 der UN-BRK wird explizit der Zugang zu tertiärer Bildung für Menschen mit Behinderung thematisiert (S.24). Dies ebnet möglicherweise den Weg bzw. erleichtert den Transfer für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu partizipatorischen Forschungsprojekten, denn tertiäre Bildung steht mit Forschung in Verbindung. Ist also der Zugang für Menschen mit Behinderungen zur Hochschule leichter, bieten sich unter Umständen mehr Möglichkeiten partizipatorischer Forschung. Zugleich sei betont, dass partizipatorische Forschung nicht notwendigerweise von einem Hochschulzugang abhängig ist, sondern alle Menschen mit Behinderungen – mit und ohne akademischen Abschluss – einbinden sollte. Unseres Erachtens wird sich der akademische Raum verändern, je mehr Menschen mit Behinderungen studieren, forschen und sich somit selbstverständlich im akademischen Raum bewegen. [22]

1.7 Einwände und Gegenargumente aus dem akademischen Raum

KritikerInnen wenden ein, dass ein Mindestmaß an kognitiver Leistungsfähigkeit erforderlich sei, um Wissenschaft zu verstehen und zu betreiben. Wenn das Wissenschaftsfeld allen offen stehe, dann verliere es möglicherweise einen großen Teil seiner Komplexität und Leistungsfähigkeit. Ein weiterer Einwand fokussiert auf die speziellen Kompetenzen, um den wissenschaftlichen Diskurs zu beherrschen, wie zum Beispiel die analytischen Kompetenzen, die Menschen mit Lernschwierigkeiten fehlten, sodass es notwendigerweise Abgrenzungen (oder Ausschlusskriterien) geben müsse. Dem widersprechen wir, indem wir konstatieren, dass es möglich ist, andere als die bisher tradierten Rollen im Forschungsprozess einzunehmen. Jede dieser Rollen erfordert bestimmte Kompetenzen, sodass sich jede/r nach seinen/ihren eigenen Fähigkeiten in den Forschungsprozess einbringen kann. Wird also inklusives Denken zugrunde gelegt, bleibt die Komplexität und Leistungsfähigkeit des Wissenschaftsfeldes durchaus erhalten. Es soll hier nicht eine wissenschaftliche Forschungspraxis infrage gestellt werden, sondern unsere Kritik richtet sich gegen das Ausblenden der Perspektiven behinderter Menschen und von deren Erfahrungen. Außerdem stellt sich die Frage, welches Forschungsverständnis der eigenen Arbeit zugrunde liegt. Forschen kann in diesem Sinne, wie es THÜRMER-ROHR sehr anschaulich formuliert, verstanden werden:

"Forschen heißt fragen, ... ist nicht gebunden an den Ort Universität, sondern gebunden an Personen, die etwas wissen wollen. Forschen heißt außerdem wühlen, herumwühlen, aufreißen, heißt fordern, ersuchen, verlangen. Forschen in diesem alten Sinne heißt unerbittliches Wissenwollen, ist Wühlarbeit, und wer diese aufnehmen will, braucht ein starkes, ein eigenes Motiv, einen leidenschaftlichen Anlass" (1990, S.12). [23]

Dieses Verständnis von Forschung ist eine hilfreiche Grundlage für inklusive Forschung, weil der Forschungsbegriff explizit nicht an Orte, sondern an Personen und Tätigkeiten gebunden wird, und somit ExpertInnen in eigener Sache einbezogen werden können. [24]

WALMSLEY und JOHNSON beschreiben diese verschiedenen Rollen wie folgt:

"We define inclusive research as research which includes or involves people with learning disabilities as more than just subjects of research. They are actors, people whose views are directly represented in the published findings in their own words but – and this is important – they are also researches playing an active role as instigators, interviewers, data analysts or authors" (2003, S.61f.). [25]

Reinhard MARKOWETZ (2009, S.279) empfiehlt, wie bereits oben angeführt, denjenigen ForscherInnen, die ein emanzipatorisches und auf Partizipation gerichtetes Erkenntnisinteresse verfolgen, ihr Verständnis von Wissenschaft zu explizieren. "Zudem sollten sie ihr forschungsmethodologisches Vorgehen begründen, um sich des Vorwurfs der Unwissenschaftlichkeit oder des bloßen naiven Wissenschaftsjournalismus erwehren und in der 'scientific community’ positionieren zu können" (a.a.O.). [26]

Wir halten fest, dass es zum einen darum geht, dass mehr Menschen mit Behinderung als professionelle ForscherInnen im Wissenschaftsbetrieb tätig werden und zum anderen geht es um die angemessene Berücksichtigung der Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen im Forschungsprozess selbst. [27]

In diesem Abschnitt haben wir im Wesentlichen Fragen der Partizipation und Inklusion in der Forschung betrachtet. Es schließen sich nun Überlegungen zur gesellschaftlichen Teilhabe behinderter Menschen an, da zwischen beidem eine Wechselwirkung besteht. [28]

2. Zugangserschwernisse zum akademischen Raum für Menschen mit Behinderungen

Um die erschwerten Partizipationsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen in Forschungsprozessen zu verdeutlichen, erscheint es uns sinnvoll, zunächst allgemein die Zugangserschwernisse für Menschen mit Behinderungen zum akademischen Raum anhand des Habitus-Konzepts, der Bourdieuschen Kapitaltheorie und des Feldbegriffs zu verdeutlichen. [29]

2.1 Überlegungen im Rahmen der Grundbegriffe BOURDIEUs "Feld", "Kapital" und "Habitus"

Die Begriffe "Habitus", "Kapital" und "Feld" sind aus unserer Sicht im Hinblick auf das Thema praxisnah und daher für die Analyse gesellschaftlicher Phänomene geeignet. Sie werden in Bezug zur Beobachtung gesetzt, dass behinderte Menschen sich nicht in allen gesellschaftlichen Feldern frei und selbstbestimmt bewegen können. So sind zum Beispiel Hochschulen Institutionen mit eingeschränktem Zugang, die Bildung vermitteln und Zertifikate vergeben, aus denen sich gesellschaftliche Anerkennung ergibt. Des Weiteren werden Menschen mit Behinderung nur vereinzelt am Forschungsgeschehen zum Themenkreis Behinderung beteiligt und einbezogen. [30]

Der Habitus-Ansatz von BOURDIEU findet sich in einem Gefüge miteinander verbundener Grundbegriffe, zu denen "Kapital" und "Feld" gehören. Da die Begriffe bei BOURDIEU eng miteinander in Beziehung stehen, lassen sie sich nur schwer einzeln definieren. Der Habitus kann als leibgewordene, sozialisatorische Lebensgeschichte beschrieben werden.

"Als Produkt der Geschichte produziert der Habitus individuelle und kollektive Praktiken, also Geschichte, nach den von der Geschichte erzeugten Schemata; er gewährleistet die aktive Präsenz früherer Erfahrungen, die sich in jedem Organismus in Gestalt von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata niederschlagen und die Übereinstimmung und Konstantheit der Praktiken im Zeitverlauf viel sicherer als alle formalen Regeln und expliziten Normen zu gewährleisten suchen" (BOURDIEU 1993 [1980], S.101). [31]

REHBEIN erläutert dies folgendermaßen:

"Kern des Habitusbegriffs ist die Tendenz, ähnlich zu handeln. Der Habitus ist eine Art psychosomatisches Gedächtnis. In ihm sind frühere Handlungsweisen gespeichert, die in ähnlichen Situationen abgerufen werden. Das heißt, der Habitus ist eine Tendenz, so zu handeln, wie man es einmal – insbesondere beim ersten Mal – gelernt hat" (2006, S.90). [32]

Die Veränderbarkeit oder Stabilität des Habitus ist abhängig von den sozialen Verhältnissen, und dies wiederum spielt für das Thema Forschung durch oder unter Beteiligung behinderter Menschen eine wichtige Rolle. [33]

Das "Kapital" eines Menschen wird nach BOURDIEU in verschiedene Formen eingeteilt, woraus sich in Verbindung mit dem Habitus eines Menschen Handlungschancen ergeben. BOURDIEU zufolge gibt es kulturelles, soziales, ökonomisches und symbolisches Kapital. Unter ökonomischem Kapital werden die finanziellen Ressourcen, d.h. die materiellen Möglichkeiten eines Menschen gefasst. Nach BOURDIEU (1983, S.189) stellt das ökonomische Kapital die dominierende Kapitalsorte dar. Kulturelles Kapital, d.h. die kulturellen Ressourcen, gliedert sich nach BOURDIEU in drei Formen. Es gibt das inkorporierte kulturelle Kapital, welches durch Bildungsanstrengungen Teil der Person geworden ist, daher ist es körpergebunden beziehungsweise personengebunden. Das objektivierte kulturelle Kapital findet sich in materiell übertragbaren Kulturgütern wie zum Beispiel in Büchern, Lexika, Schriften, Gemälden, Denkmälern, Instrumenten oder Maschinen und so weiter. Institutionalisierte kulturelle Kapitalien sind schulische und akademische Titel in Form von zertifizierten Bildungsabschlüssen wie zum Beispiel Schulabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse, Meisterbriefe, Diplome und so weiter. Schließlich wird soziales Kapital als die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen beschrieben, die der Person Wertschätzung und Anerkennung sichern. Soziales Kapital ist somit das "Kapital an sozialen Verpflichtungen oder 'Beziehungen' " (S.185), wobei es sich situationsbezogen um Freundschaften, Vertrauensverhältnisse oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe handeln kann. Dieses Zugehörigkeitsgefühl wird durch Beziehungsarbeit gepflegt und ist nach BOURDIEU personenabhängig. Beim symbolischen Kapital handelt es sich um das Zuteilwerden von Wertschätzung. Diese kann mit Ehre, Prestige oder Anerkennung beschrieben werden. Die einzelnen Kapitalformen können unter bestimmten Bedingungen in andere Kapitalien getauscht werden. [34]

"Felder" können nach BOURDIEU Räume sein, in denen bestimmte Spielregeln herrschen, ähnlich einem Mannschaftsspiel. Es handelt sich bei den Spielregeln zwar um "Regelmäßigkeiten", diese sind aber im Sinne BOURDIEUs insofern offen, da sie sich mit den AkteurInnen, ihrem jeweiligen Habitus und den Kapitalien, die sie mitbringen, verändern können (vgl. 1992, S.85). [35]

Habitus, Kapital und Feld bedingen nach BOURDIEU einander und stellen in der Summe die gelebte Praxis dar. Insbesondere der Kapitalbegriff kann dabei als analytisches Instrument dienen, um zu klären, inwieweit sich Menschen mit Behinderungen in allen Feldern einer Gesellschaft bewegen können, um damit Zugang zu verschiedensten Kapitalien zu erhalten, da in jedem dieser Felder hierfür spezielle Grundsätze gelten (KRAIS & GEBAUER 2002, S.31-53). [36]

Bedeutsam für Behinderung als inkorporierte, erzieherische und sozialisatorische Erfahrungsgeschichte ist, dass sie möglicherweise desintegrierend wirkt. Je nachdem, in welchem sozialen Feld agiert wird und ob der Habitus mit dem dazugehörigen Volumen an Kapitalien dort nutzbringend eingesetzt werden kann, stellt sich die Frage, ob es möglich ist, sich trotz eines gewissen Habitus aus bestimmten Dispositionen zu lösen. Den Variationsspielraum der Kapitalien zu vergrößern und somit die Bewegungsfreiheit zu erhöhen, ermöglicht es, einen umfassenderen Praxissinn zu erwerben und sich in unterschiedlichen sozialen Feldern zu bewegen. [37]

BOURDIEU (1988) prägte den Begriff des akademischen Raums, indem er sich unter anderem kritisch mit den hierarchischen Strukturen und den Zugangsbedingungen an Universitäten und Hochschulen in Frankreich auseinandersetzte. [38]

Eine besondere Bedeutung kommt dem akademischen Raum, so BOURDIEU, als einer "Welt für sich" zu. Sie ist bspw. gekennzeichnet durch besondere soziale Anerkennung und hohe symbolische Wertschätzung. Es muss daher gefragt werden, ob hier für Menschen mit Behinderungen Anerkennung, Wertschätzung und damit die Chancen, insbesondere soziale und symbolische Kapitalien im Sinne BOURDIEUs (1998 [1994]) zu erhöhen, vorhanden sind. Die Unterrepräsentation behinderter Menschen unter den Studierenden und den Forschenden – seien sie professionell oder nicht professionell Forschende – ist deutlich sichtbar: Menschen mit Behinderung sind seltener als Studierende an Hochschulen zu finden, dadurch haben sie keinen akademischen Abschluss und sind deshalb nicht so oft als professionelle ForscherInnen tätig. [39]

Zwei Entwicklungen sind parallel zu beobachten: Einmal sind die Zugangsbedingungen für den akademischen Raum formal geregelt. Menschen mit körperlichen Behinderungen und Sinnesbehinderungen verfügen mit Abitur rechtlich über eine Hochschulzugangsberechtigung und können sich damit im akademischen Raum bewegen. Dabei zeigen Erfahrungsberichte von Studierenden mit Behinderungen, welch vielfältigen Formen der Diskriminierung sie ausgesetzt sind. Gleichzeitig können von ihnen wichtige Impulse für partizipatorische Forschung ausgehen, d.h. sie forschen aus der Erfahrung heraus, mit einer Beeinträchtigung zu leben. [40]

Des Weiteren erhalten Menschen mit Lernschwierigkeiten – denen es in der Regel nicht gelingt, eine Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben – keinen Eintritt in den akademischen Raum. Dennoch zeigen inklusive Forschungsansätze, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen an der Forschung über ihre Person beteiligt werden sollten und dies auch wollen. [41]

Fragen wir an dieser Stelle, in welchen sozialen Räumen sich ForscherInnen (mit einem partizipatorischen Ansatz sowie mit und ohne Behinderungen) und Beforschte (Menschen mit Behinderungen) heute bewegen, dann zeigt sich Folgendes: Die einen befinden sich üblicherweise in einem akademischen Raum, die anderen befinden sich größtenteils, und hier insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit einer Mehrfachbehinderung, in einem zugewiesenen Raum der Behindertenhilfe mit den dort eingeschränkten Kapitalien. Damit Forschung unter Einschluss der Betroffenen möglich wird, ist es wichtig, die Grenzen für Menschen mit Behinderung zu öffnen, damit sie an Forschungsprojekten über ihre eigene Lebenssituation nicht nur partizipieren, sondern diese eigenständig durchführen können. Für diejenigen, die den Wunsch haben, Grenzen zu überschreiten, um damit die Chancen partizipatorischer Forschung zu nutzen, soll dieser Artikel eine Perspektive eröffnen und sie in diesem Ziel bestärken. [42]

2.3 Raumgrenzen und ihre möglichen Ursachen

Menschen mit Behinderungen werden häufig bspw. im Rahmen von Rehabilitationsmaßnahmen durch Klassifikationen oder Konstruktionen im Schwerbehindertenrecht spezifischen Feldern zugewiesen, durch die zugleich ihr Unterstützungsbedarf definiert wird (HIRSCHBERG 2009, S.63). Hier handelt es sich im engeren Sinn um Felder (der Behindertenhilfe), in denen bestimmte ökonomische, kulturelle und soziale Bedingungslagen den Erwerb von Kapitalien ermöglichen oder einschränken. Aktuelle Forschungsarbeiten verdeutlichen, dass in diesen Feldern besondere subjektive Wahrnehmungen, Wertschätzungen und Wahlpräferenzen existieren, die sich bspw. durch die eingeschränkten Erwerbsmöglichkeiten von Kapitalien auszeichnen (ZIEMEN 2004, S.264-277; HIRSCHBERG 2009, S.94-100; GOEKE 2010, S.311-312; RENSINGHOFF 2010, S.31-43). Es besteht zwar Zugang zu bestimmten feldspezifischen Kapitalien, gleichzeitig werden Menschen mit Behinderungen aber auch aus anderen Feldern ausgeschlossen. Wir beobachten zum Beispiel eine steigende Anerkennungskultur innerhalb der Werkstätten für Behinderte durch gewählte Werkstattbeiräte, gleichzeitig wird aber für einen so geringen Lohn gearbeitet, dass ein ökonomisch unabhängiges Leben unmöglich ist. Des Weiteren werden durch die derzeitigen Rahmenbedingungen Übergänge aus den Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erschwert. Es kann daher betont werden, dass für Menschen mit Behinderungen andere Spielregeln gelten als für Menschen ohne Behinderung, die den Zugang zu den unterschiedlichen Feldern ermöglichen oder versperren. Auch wenn es international vermehrt partizipatorische Forschung gibt, so bestehen insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten Barrieren – man könnte auch sagen: Feldgrenzen – folgender Art:

"Menschen mit Lernschwierigkeiten sind von den Orten, an denen über sie gelehrt und geforscht wird, ausgeschlossen.

Menschen mit Lernschwierigkeiten sind von den fachlichen und politischen Diskursen, die ÜBER sie geführt werden, ausgeschlossen.

Menschen mit Lernschwierigkeiten sind von dem Wissen über die (methodischen) Möglichkeiten der Durchführung eigener Forschung ausgeschlossen" (KOENIG et al. 2010, S.181). [43]

Die Herausforderung sehen wir für die beteiligten AkademikerInnen in der Bereitschaft, Macht und Verantwortung abzugeben. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass die Universitäten möglicherweise durch ihre Forschung dazu beitragen, Wissen so zu reproduzieren, dass bestehende Machtverhältnisse gestützt werden. Stellen professionelle ForscherInnen aber tradierte Rollen im Wissenschaftsbetrieb sichtbar infrage, indem sie Menschen mit Lernschwierigkeiten in den Forschungsprozess einbeziehen, werden gesellschaftliche Machtverhältnisse hinterfragt. Dieser Aspekt wird im Folgenden weiter ausgeführt. [44]

2.4 Hindernisse bei der Verwirklichung von Partizipation in Forschungskontexten

Es ist eine tiefer gehende Auseinandersetzung darüber notwendig, welche Beweggründe (und inkorporierten Erfahrungen) nicht behinderte WissenschaftlerInnen dazu bringen, Menschen mit Behinderungen von Forschungsvorhaben auszuschließen, sie zu übergehen und evtl. statt dessen deren Bezugspersonen (MitarbeiterInnen von Einrichtungen, Angehörige etc.) zu befragen (BUCHNER & KOENIG 2008). Wird die Person mit ihrem Körper als Speicher kultureller und sozialer Wirklichkeiten betrachtet, ist das Behindertsein eine inkorporierte Erfahrung. Wir gehen davon aus, dass dem Menschen mit einer Behinderung unterstellt wird, auch real (in seinem aktuellen Leben) behindert zu sein. Es gehen das Persönliche, die Umgebung und die Erfahrungen aus den Begegnungen in den Habitus eines Menschen mit Behinderung ein. Es erscheint daher möglich, dass sowohl behinderte als auch nicht behinderte Menschen Denk- und Emotionsschemata anwenden, in denen sich bereits bestehende Herrschaftsverhältnisse in Bezug auf den Umgang miteinander wiederfinden. [45]

Folgende Fragen müssen daher gestellt werden:

Warum verschließen sich der Raum der akademischen Welt (als sozialer Raum) und damit auch seine ForscherInnen an dieser Stelle, statt sich für Reformen zu öffnen?

Welche Ängste gehen für die Hochschulakteure mit dem Verlust eines akademischen Habitus einher? [46]

BOURDIEUs Ideal, "Wissenschaft als einen herrschaftsfreien Diskurs" (REHBEIN 2008, S.1) zu verstehen und den "Fortschritt in der Wissenschaft" [...] durch [eine] größere Autonomie des wissenschaftlichen Feldes [zu] gewährleisten" (S.3), ist auf unsere Forderung nach Reformen im Forschungsprozess nur zum Teil zu beziehen, wohl aber, wenn es um den grundsätzlichen Glauben an einen Erkenntnisfortschritt geht. Denn nach BOURDIEU haben ForscherInnen die Möglichkeit, durch Selbstreflexion und -analyse den Bedingungen zu entgehen, deren Produkt sie selbst sind (S.3f.). Sie können ihre Wissenschaftlichkeit dazu nutzen, die Erkenntnis der gesellschaftlichen Determinierung, der Grenzen und Zwänge, die damit verbunden sind, so auf sich selbst zu beziehen, dass es möglich wird, diese Determinierungen auszugleichen (BOURDIEU 1993 [1980], S.372). [47]

Trotzdem wird ein zentrales Spannungsfeld zwischen Determination und Reflexion bestehen bleiben. Karl WEGSCHEIDER (2008, S.11) macht auf die Tatsache aufmerksam, dass WissenschaftlerInnen und Betroffene unterschiedliche Rollen im Forschungsprozess einnehmen, aber vor allem unterschiedliche Erwartungen an Forschung haben. Am Beispiel der medizinischen Versorgungsforschung im Bereich von Menschen mit chronischen Krankheiten wurde im Verlauf eines gemeinsamen Workshops (RHEINSBERG 2008)4) mit chronisch kranken Laien und ForscherInnen sehr deutlich, dass es wesentliche Unterschiede zwischen beiden Gruppen gab (S.11f.).

So haben bspw. laut WEGSCHEIDER ForscherInnen Forschungsziele, Menschen mit chronischer Krankheit hingegen Lebensziele.

ForscherInnen sind mit Vorwissen über einen Gegenstand ausgestattet, dem stehen die persönlichen Vorstellungen und das Erfahrungswissen der chronisch kranken Laien gegenüber.

ForscherInnen möchten signifikante Ergebnisse ermitteln, während Menschen mit chronischen Erkrankungen vorrangig auf eine Besserung ihrer Beschwerden hoffen. [48]

Obwohl WEGSCHEIDER seine Ausführungen auf die schwierige Rekrutierung von PatientInnen in der Versorgungsforschung bezieht, hat er doch sehr prägnant die unterschiedlichen Ausgangslagen beschrieben und treffend begründet, warum ForscherInnen und PatientInnen aufgrund ihrer oftmals unterschiedlichen Bedürfnisse in diesem Bereich nur schwer zusammen kommen. Er bringt es knapp auf den Punkt: "Von Fürsorge und Versorgung zu Teilhabe und Respekt" (S.10). Übertragen wir diese Aussage auf die Forschung im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen, dann sollten damit sichtbare Veränderungen in der Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen zentrales Ziel sein, wobei die Veränderungen zugleich an einer inklusiven Perspektive ausgerichtet wären. [49]

Im Folgenden werden wir skizzenhaft ein Bild der heutigen Alltagspraxis von Menschen mit Behinderungen zeichnen, für die einige Fortschritte, aber auch weiterhin existierende Hindernisse wesentlich sind. Im Anschluss benennen wir beispielhaft Schwierigkeiten bei der Umsetzung partizipatorischer Forschungsprozesse. Dazu greifen wir exemplarisch einen aktuellen Diskurs der IntegrationsforscherInnen im deutschsprachigen Raum auf und beschreiben die dort entstandene Diskussion um die Teilnahme behinderter ForscherInnen. Abschließend formulieren wir bereits im Hinblick auf unser Fazit Weiterentwicklungsmöglichkeiten, um die Partizipation von Menschen mit Behinderung an Forschungsprozessen zu verbessern. [50]

3.1 Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen

Menschen mit Behinderungen und hier insbesondere mit Lernschwierigkeiten bewegen sich als ehemals "Beforschte" erst seit Kurzem auf Tagungen für Integrationsforschung und forschen selbst im Rahmen von in Deutschland neu entstandenen Studiengängen, die auf der Basis der Disability Studies arbeiten wie bspw. in Hamburg, Bremen und Köln. Menschen mit körperlichen Behinderungen studieren in den letzten zehn Jahren immer häufiger an Hochschulen.5) Menschen mit Behinderungen sind im "herkömmlichen Sinne" berufstätig, leben in einer Einrichtung oder in ihrer Familie. Sie leben allein, in Partnerschaften oder Wohngemeinschaften: Es entwickelt sich langsam eine Vielgestaltigkeit von Lebensformen, auch wenn immer noch ein hoher Prozentsatz von Menschen mit Behinderungen in den für sie vorgesehenen Institutionen lebt und arbeitet (VERNALDI 2010). [51]

In Hochschulkontexten treffen Menschen mit Behinderungen noch auf vielfältige Barrieren. Menschen mit Behinderungen, die selbst einen akademischen Abschluss haben oder ForscherInnen sind, bewegen sich mittlerweile fast selbstverständlich durch die akademische Welt. An dieser Stelle möchten wir auf die Bedingtheit der Felder hinweisen. Je mehr Frauen und Männer mit Behinderungen studieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst das Hochschul- und Forschungsgeschehen im Sinne von mehr Partizipation beeinflussen. [52]

Menschen mit Behinderungen, die keinen entsprechenden Bildungsabschluss (formale Hochschulzugangsberechtigung) vorweisen können, haben in der Regel keinen Zugang zur Hochschule. Eine Statistik im Rahmen der Untersuchungen zum Bologna-Prozess6) besagt, dass momentan knapp 1% beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung an den deutschen Hochschulen studieren. Menschen mit Lernschwierigkeiten unterschiedlicher Ausprägung hätten formal gesehen keinen Zugang zur Hochschule. Diese werden aber, um auf das Thema partizipatorische Forschung zurückzukommen, ebenso beforscht und dabei derzeit nur sehr eingeschränkt am Forschungsprozess beteiligt. Hingegen forschen im Rahmen der Disability Studies gegenwärtig überwiegend AkademikerInnen mit körperlichen Behinderungen und Sinnesbehinderungen.7) [53]

3.2 Partizipatorische Forschung im Kontext von Qualifikationsarbeiten

Ein Dilemma entsteht bei Qualifizierungsarbeiten, da partizipatorische und partizipative Forschung momentan hier noch ihre Grenzen erfährt. Da die Karriere der nicht behinderten und behinderten ForscherInnen heutzutage maßgeblich von den Ergebnissen wie bspw. der Zahl der Veröffentlichungen abhängig ist, finden ForscherInnen bisher kaum Anerkennung in der Scientific Community, wenn sie partizipatorisch oder partizipativ forschen (WALMSLEY & JOHNSON 2003, S.77). Hinzu kommt, dass partizipatorische und partizipative Forschungsprojekte meist höhere zeitliche und finanzielle Ressourcen benötigen. [54]

Wir möchten nun zu unserem Beispiel einer noch nicht abgeschlossenen Dissertation überleiten und erste Ansätze der Beteiligung erläutern. Beteiligung und eine hohe Sensibilität als forschende Nicht-Behinderte im gesamten Forschungsprozess soll hier als Vorstufe zu einer erforderlichen Haltung im Kontext partizipatorischer Forschung gedeutet werden. Für die vorgestellte empirische Untersuchung wurden zehn Frauen mit körperlichen Behinderungen mit problemzentrierten Interviews (WITZEL 1996) zum Thema "Grenzüberschreitungen in ihrem Leben" befragt. Ziel der Studie ist die Aufschlüsselung grenzüberschreitender Situationen, denen sich die interviewten behinderten Frauen ausgesetzt sahen und die ihnen häufig einfach im Alltag geschahen. Ebenso überschreiten die Frauen selbst Grenzen. In der Untersuchung wurde Wert auf die subjektiven Deutungen der behinderten Frauen gelegt. Die Interviews führte Dagmar KUBANSKI. Durch den großen Reflexionsgrad und hohen Bildungsstand der beforschten Frauen war es möglich, Zielstellung und Vorhaben im Vorfeld ausführlich zu diskutieren. Ihre Entscheidung, an der Studie im Rahmen der Dissertation teilzunehmen, kann als frei und bewusst angesehen werden. Eine weitere Beteiligung am Forschungsprozess wurde in der Konzeption der Dissertation nicht vorgesehen. Im Rahmen einer ethischen Grundhaltung gegenüber den Interviewpartnerinnen wurde auf Freiwilligkeit bei der Teilnahme, Transparenz der Leitfragen im Vorfeld und die Anerkennung der persönlichen (individuellen) Grenzen während der gesamten Erhebung geachtet. [55]

Im Vergleich zu den weiter oben beschriebenen konsequenten Formen der Entscheidungsgewalt und Beteiligung behinderter Frauen und Männer im Forschungsprozess wird in dem hier vorgestellten Praxisbeispiel die derzeitige Wirklichkeit in der überwiegenden Anzahl der Qualifikationsarbeiten in diesem Themenbereich abgebildet. Die benannten Punkte treffen nicht den Kern echter Partizipation und verändern somit nicht die derzeit aktuellen Rollen- und Machtgefüge der am Forschungsprozess Beteiligten. [56]

Dennoch war in der Erhebungsphase – ausgehend von dem Bewusstsein einer Asymmetrie zwischen Interviewerin und den interviewten Frauen8) – die unterschiedliche Ausstattung mit Kapitalien bedeutsam für eine auf Augenhöhe gestaltete Kommunikation. BOURDIEU stellt die Bedeutung des Aushandlungsprozesses zwischen ForscherInnen und Beforschten in den Mittelpunkt seiner soziologischen Forschung (2005 [1993], S.395). Aushandlungsprozesse fanden in dem vorgestellten Praxisbeispiel im laufenden Forschungsprozess statt, wenn etwa eine Interviewpartnerin, die Schriftstellerin ist, nicht wünschte, dass ihre Schriften für die Analyse von Bewältigungsstrategien im Alltag ergänzend herangezogen werden. Es erscheint uns wichtig, die real vorhandene Asymmetrie zwischen beiden Seiten nicht noch zu vergrößern, mit anderen Worten, die symbolische Gewalt nicht zu verstärken. BOURDIEU spricht von symbolischer Gewalt als einer sanften Gewalt, die nicht sachlich begründet sein muss. Ihr Zweck besteht darin, bspw. Machtverhältnisse mit dem Ziel sozialer Stigmatisierung und Exklusion aufrechtzuerhalten. Daher kommt es darauf an, diesen Mechanismus zu erkennen und bewusst zu machen (PETER 2004, S.55). BOURDIEU und WACQUANT (2006 [1992], S.204) führen dazu aus: "Die sozialen Akteure sind wissende Akteure, die auch dann, wenn sie Determinismen unterliegen, dazu beitragen, die Wirksamkeit dessen, was sie determiniert, in dem Maße zu produzieren, in dem sie dieses sie Determinierende strukturieren." [57]

Während sich im oben skizzierten Beispiel partizipatorische Forschung bei den entsprechenden Rahmenbedingungen relativ leicht umsetzen ließe, wird am Beispiel von Forschung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten ein normativ-funktionales Dilemma sehr deutlich. Der normative Anspruch der Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten am Forschungsprozess lässt sich kaum mit den funktionalen Erfordernissen einer meist schriftlichen Textproduktion verbinden. Hier bedarf es neuer Formen der Textproduktion, die Aushandlungsprozesse in den Mittelpunkt stellen. Forschungsberichte, die aus der gemeinsamen Forschungsarbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten entstehen, müssen in leichter Sprache verfasst werden. Wünschenswert ist eine gemeinsame Textproduktion. Derzeit ist es üblich, Forschungsberichte nachträglich in leichte Sprache zu übersetzen und meist in einer Kurzfassung zu veröffentlichen. Bei dieser Übersetzung können Frauen und Männer mit Lernschwierigkeiten gut als ExpertInnen in eigener Sache teilhaben und ihr Wissen einbringen. Denkbar sind aber auch Produkte ganz anderer Art.9) [58]

Wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht an der Textproduktion teilhaben können, verstärkt es u.E. das Drinnen und Draußen, damit eine "Zwei-Gruppen-Theorie" von Behinderten/Nicht-Behinderten, die mit inklusiven Ansätzen ja gerade überwunden werden soll. [59]

Ein weiteres Dilemma kann entstehen, wenn die Interpretationen von Forschungsergebnissen zwischen ForscherInnen und Laien divergieren. In der Folge können Fragen nach der Relevanz der Ergebnisse entstehen. Hier finden sich sicher Anknüpfungspunkte für eine weiterführende Diskussion, in der die Aspekte Bedeutsamkeit und Macht eine Rolle spielen könnten. Wie könnte ein gemeinsamer Interpretationsprozess aussehen? Leider sind diesbezügliche Erfahrungen im deutschsprachigen Raum noch nicht veröffentlicht.10) Denkbar wäre, dass es insgesamt im Forschungsprozess Phasen des getrennten Arbeitens und Lernens gibt, in denen Inhalte z.B. zielgruppenspezifisch erarbeitet und anschließend wieder zusammengefügt werden (GOEKE & TERFLOTH 2006, S.51f.). Für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist eine Elementarisierung der Inhalte Voraussetzung für die Zusammenarbeit. "Elementarisierung meint Reduktion ohne Simplifizierung" (a.a.O.). Hier sind bisher längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. [60]

Im beruflichen Forschungsalltag scheinen Befürchtungen der akademischen Welt zu bestehen (s.u.), ihre Entscheidungshoheit über die Eintrittsbedingungen zur Wissenschaft zu verlieren; daher beschäftigen uns zwei Fragen:

Ist die wissenschaftliche Gemeinschaft überhaupt bereit, Macht und Verantwortung an Menschen mit Behinderungen abzugeben?

Wird behinderten NichtakademikerInnen von nicht behinderten oder behinderten ForscherInnen die Möglichkeit gegeben, Grenzen zu überschreiten, ohne dabei alle Regeln des akademischen Raums über Bord zu werfen? [61]

Die Diskussion nach der Integrations-/InklusionsforscherInnentagung 2010 in Innsbruck11) zeigt dieses Spannungsfeld in eindrücklicher Weise auf: Die Veranstalter der 24. Jahrestagung der Integrations-/InklusionsforscherInnen des deutschen Sprachraums ermöglichten eine Teilnahme behinderter Forscherinnen und Forscher.12) Daher gab es Workshops in leichter und akademischer Sprache, in denen die Forschungsarbeiten und -ergebnisse der TagungsteilnehmerInnen vorgestellt und diskutiert wurden. Am Tagungsende und darüber hinaus diskutierten die Beteiligten sehr kontrovers. Es wurde zum einen die grundsätzliche Frage formuliert, wo zukünftig ForscherInnen mit Lernschwierigkeiten Orte und Möglichkeiten des Austauschs finden werden. Knapp vereinbart, aber nicht ausdiskutiert wurde lediglich, dass jedes Team, das die zukünftigen Jahrestagungen plant und durchführt, für sich selbst beantwortet, wie mit der Frage der Teilnahme von ForscherInnen mit Lernschwierigkeiten umgegangen werden soll. Die viel zu kurzen Diskussionen am Ende der Tagungen der letzten Jahre, die zu keinem tragfähigen Ergebnis führten, verweisen u.E. darauf, dass erstens diese wichtige Frage nach der Teilnahme von ForscherInnen mit Lernschwierigkeiten nicht genügend Platz fand und zweitens aktuell unterschiedliche Forschungsverständnisse im Raum stehen. [62]

Es bleiben daher einige Fragen, die wir hier zur Diskussion stellen:

Welches Forschungsverständnis liegt der deutschsprachigen Integrations-/Inklusionsforschung zugrunde?

Wer darf forschen, wer ist ForscherIn?

Welchen Anspruch haben Forschende, die sich als Integrations-/InklusionsforscherInnen verstehen, an partizipatorische Forschung bezüglich der Wissensproduktion? [63]

Die Kontroverse um die Öffnung der Tagungen für ForscherInnen mit Lernschwierigkeiten und die offenen Fragen verdeutlichen u.E. den scheinbar mit einer Beteiligung von Betroffenen einhergehenden Status- und Sicherheitsverlust für die akademischen ForscherInnen (s.o.). Ängste und Unsicherheiten entstehen u.a. dort, wo sich die "Elite" nicht mehr von der "Masse" trennen lässt. Die Autonomie des jeweiligen Feldes mit seinen Spielregeln wird durch einen freien und unzensierten Zugang infrage gestellt, sodass Distinktionen ihre Gültigkeit zu verlieren drohen. Bezogen auf den akademischen Raum würden sich durch eine konsequente Beteiligung der Beforschten Feldgrenzen verändern, eventuell sogar verflüssigen, und der Kapitalgewinn würde einer anderen Logik folgen. Die große Chance für Menschen mit Behinderungen bestünde darin, neben dem Zugewinn an kulturellem, sozialem und ökonomischem Kapital (vorausgesetzt die Forschungstätigkeit wird finanziell honoriert) ihr symbolisches Kapital zu erhöhen. [64]

Neben der Honorierung von Forschungstätigkeiten für den Erwerb von ökonomischem Kapital ist besonders der Erwerb von kulturellem Kapital im Bildungskontext von besonderer Bedeutung. Wenn aber bspw. Legitimitätsnachweise in Form von Bildungsabschlüssen oder Zeugnissen im Forschungskontext fehlen (s.o.: Beispiel Integrationstagung), verschieben sich zunächst Feldgrenzen auf gravierende Weise. Daraus folgt, dass sich das symbolische Kapital in der Institution Hochschule – Markus SCHWINGEL (2003, S.94) spricht von "verbürgter Anerkennung von bestimmten Akteuren und Gruppen" – stark verändert. Für Menschen mit Behinderungen und hier insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten, die meist insgesamt über wenig soziale Kontakte verfügen, erhöht sich darüber hinaus die Möglichkeit, soziales Kapital zu erwerben.13) [65]

Brüche in der Umsetzung partizipatorischer Ansätze wird es weiterhin geben, aber sie bedürfen der Reflexion, um zu einer neuen Beteiligungskultur zu kommen: Ein solcher Bruch findet sich bspw. in der Tatsache, dass bei Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen oft die persönliche Problematik behinderter TeilnehmerInnen im Fokus steht. Wie bereichernd die Beiträge Betroffener für die Forschungsarbeit sein können, wird am Beispiel der Modellprojekte "Vom Ort zum Leben zum Leben im Ort" des Evangelischen Fachverbands im Diakonischen Werk Württemberg deutlich. Die wissenschaftliche Begleitung an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg ermöglichte TeilnehmerInnen der Modellprojekte auch die Beteiligung am Forschungsprozess. Als gelungen würden wir benennen, dass Frauen mit Lernschwierigkeiten bei der Konzeptentwicklung und Durchführung von Fachtagen für WohntrainingsteilnehmerInnen aktiv beteiligt waren (vgl. http://www.leben-im-ort.de/). In einer Arbeitsgruppe mit Studierenden hat eine junge behinderte Frau einen Fragebogen für eine BewohnerInnenbefragung mitentwickelt und dabei wichtige Anregungen für die Formulierung in leichter Sprache gegeben. Auch die Erstellung eines Projektflyers in leichter Sprache wurde maßgeblich durch die ständige Rückbindung an die Expertise der behinderten Frauen und Männer erleichtert. Die gemeinsame Vorbereitung und Leitung eines Wohntreffs durch Studierende und ExpertInnen in eigener Sache brachte eine Broschüre zu Freizeitgestaltung in leichter Sprache hervor (JERG & GOEKE 2011). [66]

Anfragen im Vorfeld zur Erreichbarkeit der Hochschule oder die Sicherstellung von Assistenz vor Ort ließen vermuten, dass mehr Frauen und Männer an den Projektseminaren teilgenommen hätten, wenn Fragen des barrierefreien Zugangs vorher geklärt gewesen wären. Im Nachhinein wurde außerdem deutlich, dass für eine sinnvolle Reflexion des inklusiven Forschungsprozesses mit Studierenden und ExpertInnen in eigener Sache viel zu wenig Zeit eingeplant wurde. Da diese Form des inklusiven Forschens zu Beginn nicht im Projektauftrag der wissenschaftlichen Begleitung enthalten war, konnten hierfür keine Ressourcen bereitgestellt werden. [67]

Menschen mit Lernschwierigkeiten sind also darauf angewiesen, dass die professionellen ForscherInnen Macht abgeben und ihnen den Zugang zum akademischen Raum ermöglichen. Asymmetrische Machtverhältnisse liegen zwar vor, werden aber offen angesprochen. Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen und Männer mit Lernschwierigkeiten, sind diesbezüglich mit wenig Kapitalien ausgestattet und können daher diese Machtverhältnisse aus eigener Kraft kaum verändern. [68]

Anders würde sich die Situation gestalten, wenn bei jeder Forschungsarbeit Betroffene beteiligt werden müssten und die Vergabe von Forschungszuschüssen an der Erfüllung dieses Kriteriums ausgerichtet werden würde. [69]

3.4 Perspektiven für eine Weiterentwicklung

Wenn wir nun den Bourdieuschen Begründungsrahmen, unser Beispiel für ein Forschungsprojekt, den aktuellen Diskurs und die dokumentierten Rechercheergebnisse betrachten, müssen wir fragen, was sie für die Umsetzung partizipatorischer Forschungsansätze in naher Zukunft bedeuten. Eine methodische Weiterentwicklung im Themenkreis Behinderung ist dringend erforderlich. Z.B. bedarf es der Findung einer gemeinsamen Sprache. Barrierefreiheit ist ebenfalls ein entscheidendes Stichwort. Die unterschiedlichen Erwartungen der professionellen ForscherInnen und der Betroffenen an Forschung (s.o.) müssen zu Beginn offen kommuniziert werden. Kritisch muss ebenso diskutiert werden, ob von allen Beteiligten in allen Phasen des Forschungsprozesses eine Einbindung Betroffener gewünscht ist. Hier sollte die Selbstbestimmung behinderter Frauen und Männer ihren Ausdruck finden. [70]

Um behinderte Menschen als ExpertInnen in eigener Sache wahrzunehmen, müssen Machtverhältnisse reflektiert und möglicherweise verändert werden. Individuelle und gruppenbezogene Empowermentprozesse sollten daher angeregt und bei Bedarf unterstützt werden. Wissensbestände und Handlungskompetenzen sollten zur Verfügung gestellt werden, um individuelles Empowerment zu ermöglichen und Menschen mit Behinderungen mit ihrer Expertise anzuerkennen. Um diesen mutigen Weg zu gehen, bedarf es einer Ergebnisoffenheit, dem Wagnis, Unsicherheiten zu tragen, sowie der Entwicklung und Erprobung kreativer Umsetzungsmöglichkeiten. Ängste, der Komplexität des Forschungsprozesses nicht gerecht zu werden, sollten überwunden werden. [71]

Schlussendlich sollten nichtakademische ForscherInnen im Rahmen der Möglichkeiten für ihre Arbeit und Partizipation in der Forschung bezahlt werden, d.h. zumindest eine Aufwandsentschädigung erhalten. Damit können sie zwar noch nicht ein eigenständiges Leben finanzieren, es sei denn sie arbeiten ausschließlich als ForscherInnen, aber es führt zumindest zu einer Anerkennung ihrer Mitwirkung. [72]

Die Aneignung öffentlicher Räume ist u.a. vom Kapitalbesitz abhängig (BOURDIEU 2005 [1993], S.122). Durch ökonomisches Kapital können weitere Teilhabemöglichkeiten erschlossen werden. So können zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkeiten oftmals erst an Fachtagungen teilnehmen, wenn die Mitarbeit durch Dritte (z.B. Sponsoren) finanziert wird. [73]

Entscheidend ist, dass die ForscherInnen – seien sie behindert oder nicht behindert – einen Teil des Gestaltungsspielraums und der Entscheidungsbefugnis auf Menschen mit Behinderungen übertragen müssen. [74]

Konsequent und radikal zu Ende gedacht heißt das: Eine Beteiligung der Beforschten an der Formulierung der Zielstellung und Durchführung eines Forschungsvorhabens ist unbedingt erforderlich. Aktuell bewegen sich viele (nicht alle) Frauen und Männer mit Behinderungen als GrenzgängerInnen im akademischen Raum. Die Vision zielt daher auf eine selbstbestimmte Teilhabe an Forschungsprozessen ab. Dies hat Konsequenzen insbesondere für die Rolle der nicht behinderten ForscherInnen. "In this sense, it could be said that people with learning difficulties need sympathetic non-disabled researchers who can use their position to articulate the experience of people with learning difficulties to the outside world" (CHAPPELL 2000, S.42). Im Umkehrschluss brauchen nicht behinderte ForscherInnen Menschen mit Behinderungen. "Without them, there would be no research to be done, no external funding for research projects, no conference papers to present, no publications and so on" (a.a.O.). Die Diskussion um Form und Rahmen, Zugangsbedingungen und die Einbindung von Menschen mit Behinderungen in wissenschaftliche Forschungsprojekte muss zum einen öffentlich, zum anderen hochschulintern stattfinden. Das soziale Modell von Behinderung und die Wahrnehmung behinderter Menschen als BürgerInnen unserer Gesellschaft sollten hierbei leitend für die Diskussion sein. Es müssen Leitlinien formuliert werden, die es ForscherInnen ermöglichen, ihre Qualifizierungsarbeiten an nachvollziehbaren (und vor allem anerkannten) Kriterien zu orientieren. Ein Qualitätsmerkmal von Forschung könnte die Beteiligung Betroffener sein, die zur Voraussetzung für die Förderung von Forschungsprojekten in diesem Geltungsbereich wird. So könnte eine Basis geschaffen werden, damit die relevanten (eigenen) Fragen der Menschen mit Behinderungen in zukünftigen Forschungsvorhaben gestellt und bearbeitet werden. Menschen mit Behinderungen können so individuell und emanzipiert entscheiden, welche Form der Teilhabe sie wünschen. [75]

Die dadurch entstehenden Rollenveränderungen tragen zu einem persönlichen Empowerment bei Menschen mit Behinderungen, insbesondere bei Menschen mit Lernschwierigkeiten bei (KOENIG et al. 2010, S.183ff.). Empowerment bezieht sich sowohl auf den Prozess der Selbstermächtigung/Selbstbemächtigung als auch auf Unterstützung der Menschen. Empowerment als ein vielschichtiges Konstrukt beinhaltet eine personenbezogene und eine politische Zielsetzung (GOEKE 2010, S.119). Menschen mit Behinderungen werden sich ihrer eigenen Stärken und Ressourcen bewusst, erfahren sich als Subjekt und als handlungsmächtig und lernen ihr Leben selbst zu bestimmen. Da das Empowermentkonzept zugleich als ein gesellschaftskritisches Korrektiv zu verstehen ist, zeigt es deutlich, dass eine am Empowermentkonzept orientierte Forschung zum Abbau von fremdbestimmten Lebensbedingungen, Diskriminierung und Stigmatisierung beitragen kann [76]

Die Ausführungen verdeutlichen, dass partizipatorische Forschung Anerkennungsprozesse schafft, indem Beteiligung für alle möglich wird und alle ihre Expertise einbringen können. Damit dies gelingt, wurden bereits vielfältige Möglichkeiten benannt. Auf die Notwendigkeit einer Moderatorin/eines Moderators als neutrale Instanz, die die Kommunikation strukturiert und zu einem gemeinsamen Ziel führt, haben Stephanie GOEKE und Karin TERFLOTH (2006, S.50) hingewiesen. Die Sicherstellung der Unterstützung insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten wird vielerorts thematisiert (WALMSLEY 2004). Eine externe Unterstützungsperson, die nicht mit den ForscherInnen und MitarbeiterInnen identisch ist, wäre wünschenswert (JERG & GOEKE 2007, S.224). Die Sicherstellung der Barrierefreiheit beinhaltet, dass neben einer Unterstützungsperson auch andere Barrieren abgebaut werden wie z.B. Erreichbarkeit der Hochschule, die Teilnahme von Menschen mit umfassendem Unterstützungsbedarf oder die Verfügbarkeit von Materialien in leichter Sprache (a.a.O.). [77]

Neben den benannten strukturellen Punkten (wie den Rahmenbedingungen, der Zugangsberechtigung, der Bezahlung usw.) gehen wir davon aus, dass die Interaktion zwischen ForscherInnen und sogenannten Beforschten in einem partizipatorischen Forschungsvorhaben von zentraler Bedeutung ist. [78]

Mit BOURDIEU sprechen wir kritisch eine mögliche Interaktionsfalle bei mikrosoziologischen Forschungsvorhaben an. ForscherInnen und Menschen mit Behinderungen treffen sich zwar im gleichen "physischen" Raum (z.B. Interviewsituation). "Allerdings kaschieren die Interaktionen, die die empiristischen Neigungen unmittelbar befriedigen, [...] die darin sich realisierenden Strukturen" (BOURDIEU 1992, S.139). Wenn sich ForscherIn und InterviewpartnerIn auf Augenhöhe begegnen, muss das nicht bedeuten, dass die dahinter verborgenen Determinierungen automatisch aufgedeckt und reflektiert werden können. An anderer Stelle benennt BOURDIEU die Möglichkeiten, dass Personen, die mit den Interviewten deren Lebenssituation teilen, als InterviewerInnen auftreten. Eine Chance sieht er darin, Nähe zu schaffen, die es ermöglicht, über spezifische Erfahrungen ins Gespräch zu kommen. BOURDIEU (2005 [1993], S.783f.) thematisiert, dass gesellschaftliche Nähe und Vertrautheit zur "gewaltfreien Kommunikation" beitragen, allerdings die optimalen Bedingungen der Vertrautheit durchaus ihre Grenzen erfahren, wenn der/die InterviewerIn bspw. dem/der GesprächspartnerIn "eine Problematik aufdrängt" (S.396). [79]

An Empowermentprozesse knüpft BOURDIEU u.E. mit seinen Ausführungen indirekt an (S.398), wenn er sagt, dass es möglich sein müsste, sich

"an den Ort zu versetzen, den der Befragte im Sozialraum einnimmt, um ihn von diesem Punkt aus zu fordern und von dort sozusagen Partei für ihn zu ergreifen [...], das heißt eben nicht, das Selbst auf den anderen zu projizieren [...]" (S.398). [80]

BOURDIEU erklärt hier zwar sein Verständnis von Verstehen, dennoch sehen wir Parallelen zu Empowermentansätzen, "die gegenseitiges Fordern, Unterstützen und Begleiten" in den Mittelpunkt stellen (ZIEMEN 1995, S.72). Ein respektvoll und achtsam geführtes Interview, ein sich anschließender gemeinsamer Interpretations- und Auswertungsprozess und daraus resultierend eine kritisch-konstruktive Diskussion können Empowermentprozesse sehr wohl initiieren und fördern. [81]

Aus unserer Sicht besteht bezogen auf die Chancen und Grenzen partizipatorischer Forschung im deutschsprachigen Raum erheblicher Diskussionsbedarf, der sich nicht nur an Fragen zu den Rahmenbedingungen und Merkmalen der Interviewsituation festmacht, sondern den Blick auf die methodologische Weiterentwicklung richten müsste. [82]

Reinhard MARKOWETZ (2009, S.279) rät, wie bereits oben angeführt, den ForscherInnen, "ihr Verständnis von Wissenschaft zu explizieren". Diese Empfehlung verrät, dass ForscherInnen, die sich einem partizipatorischen Ansatz verpflichtet sehen, rasch als Nicht-WissenschaftlerInnen von der Forschungsgemeinde ausgeschlossen werden bzw. dass ihre Arbeiten in manchen Kreisen nicht ernst genommen werden. Umso wichtiger ist es, das eigene Verständnis von Wissenschaft offenzulegen. "Handlungsforschung kann die Kultur des Forschens auch und gerade in der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung bereichern" (S.298). Insofern lohnt sich aus unserer Sicht auch eine Beschäftigung mit der Handlungs- bzw. Aktionsforschung, die nicht als abgeschlossene Phase in der sozialwissenschaftlichen Forschung zu sehen ist, sondern eher einer "Wiederentdeckung" (a.a.O.) bedarf. [83]

Zur Lösung sozialer Probleme wie bspw. vielfältiger Stigmatisierungen behinderter Menschen werden praxisnahe, flexible und alternative Forschungsmethoden benötigt, die Partei ergreifend auf die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse zielen. Wir hoffen, dass dieser Artikel zu einer kritischen Diskussion anregt und den Zugang zum akademischen Raum für alle gewinnbringend ebnet. [84]

Wir danken Dr. rer. nat. Dr. phil. Sigrid GRAUMANN, Dr. phil. Marianne HIRSCHBERG und Cornelia SANDER für ihre konstruktiven Anmerkungen und den fachlichen Diskurs.

1) Dieses Forschungsprojekt wird im Folgenden noch näher beschrieben. <zurück>

2) Wir favorisieren, von Menschen mit Lernschwierigkeiten zu sprechen, da dies die von der Interessenvertretung People First bevorzugte Bezeichnung ist. 2001 wurde der Verein "Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e.V." gegründet, dessen Grundsatz lautet: "Wir sind Menschen, die nicht 'geistig behindert' genannt werden wollen. Wir benutzen den Begriff 'Menschen mit Lernschwierigkeiten' " (http://www.people1.de/ [Zugriff: 01.07.2011]). <zurück>

3) Wir beziehen uns bewusst auf die "Schattenübersetzung" der UN-BRK des Netzwerks Artikel 3 e.V. von 2009, da wir deren Auffassung teilen, dass die Wortwahl (hier die Übersetzung der UN-BRK ins Deutsche) einen Einfluss auf die (politische) Bewusstseinsbildung nimmt (2009, S.3). Der Begriff Schattenübersetzung bedeutet, dass die ursprüngliche Wortwahl der "offiziellen" Übersetzung gegenüber einer politisch reflektierten Übersetzung mit einer Durchstreichung für die LeserIn jederzeit sichtbar bleibt und Ergänzungen gekennzeichnet sind. Original und Schattenübersetzung bleiben somit an allen Stellen unterscheidbar. <zurück>

4) Der Workshop "Forschen und beforscht werden" fand mit ca. 60 TeilnehmerInnen vom 28.-29.2.2008 im Hotel am See in Rheinsberg statt und wurde veranstaltet von der Fürst-Donnersmarck-Stiftung und der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR). Betroffene, ForscherInnen und PraktikerInnen traten in einen intensiven Dialog zu den Themen Forschungsgegenstände, Forschungsmethoden und Umgang miteinander während des Forschungsprozesses ein. <zurück>

5) Aus der Chronik des Deutschen Studentenwerks wird ersichtlich, dass 1982 erstmalig eine bundesweite Beratungsstelle für behinderte StudienbewerberInnen eingerichtet wurde. Zu dieser Zeit konnten Menschen mit Körperbehinderung in Westdeutschland an drei Universitäten (Hannover, Regensburg, Marburg) zu studieren. Trotz systematischer Recherche zu diesem Beitrag konnten wir kein weiteres Zahlenmaterial finden. Wir stützen uns hier auf unsere persönlichen Beobachtungen. <zurück>

6) Siehe hierzu die "Richtlinien für die Bildungsreform" auf der Homepage der Hochschulrektorenkonferenz (http://www.hrk.de/bologna [Zugriff: 1.6.2010]). <zurück>

7) An dieser Stelle sei angemerkt, dass wir nicht behindert sind und nicht in der Tradition der Disability Studies stehen. Inwieweit die eigene Betroffenheit mit dem Thema (hier: eigene Behinderung) förderlich oder hemmend für den Forschungsprozess ist, wird sehr kontrovers diskutiert (vgl. bspw. die LIVE-Studie, "Leben und Interessen vertreten – Frauen mit Behinderung" von Nicole EIERMANN, Monika HÄUßLER und Cornelia HELFFERICH (2000). <zurück>

8) Diese Asymmetrie bezieht sich nicht auf den Bildungsstand der Frauen, sondern auf die Tatsache, dass eine sichtbare körperliche Behinderung die Wirklichkeit zwischen zwei Menschen in besonderer Weise konstruiert. In dem vorgestellten Praxisbeispiel interviewt eine nicht behinderte Frau behinderte Frauen. <zurück>

9) Über das Netzwerk "Leichte Sprache" lassen sich Texte zu verschiedensten Themen beziehen; siehe http://www.leichtesprache.org/ [Zugriff: 1.6.2011]. <zurück>

10) Für den europäischen Raum ist die spezialisierte Forschung am Tizard Centre in Canterbury (Großbritannien) hervorzuheben, die bereits seit 1983 partizipative Forschungsansätze mit Menschen mit Lernschwierigkeiten verfolgen. Beispielhaft sei hier auch auf das Norah Fry Research Centre der Universität Bristol verwiesen, das 1988 gegründet wurde und dessen Forschung sich auf das soziale Modell von Behinderung gründet. <zurück>

11) Die Jahrestagung der deutschsprachigen ForscherInnen im Kontext Integration/Inklusion fand vom 24. bis 27.2.2010 unter dem Titel "Inklusionsforschung im Lichte der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen" in Innsbruck statt. Veranstalter waren das Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck und der "Förderverein bidok Österreich – Netzwerk für Inklusion". <zurück>

12) Zum ersten Mal nahm eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern mit Lernschwierigkeiten der Universität Wien an der Integrations-/InklusionsforscherInnen-Tagung 2008 in Bad Boll teil. Diese Frauen und Männer verstehen sich als ForscherInnen, auch wenn sie nicht studiert, sondern ihre Kompetenzen über inklusive Forschungsseminare erworben haben und meist für ihre Forschungstätigkeiten nicht bezahlt werden. <zurück>

13) Aus der Lebenszufriedenheitsforschung ist bekannt, dass Partnerschaften und Freundschaften die Lebenszufriedenheit steigern (WACKER 1999, S.247). Soziale Netzwerke behinderter Frauen und Männer sind hingegen meist eingeschränkt. Überregionale Wohnformen und geringe Mobilität erschweren darüber hinaus für Frauen und Männer mit Behinderungserfahrungen die Beziehungspflege zu ihren Familien und Angehörigen (GOEKE 2010, S.173). <zurück>

Bergold, Jarg & Thomas, Stefan (2010). Partizipative Forschung. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitativer Forschung in der Psychologie (S.333-344). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bourdieu, Pierre (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In Reinhard Kreckel (Hrsg.), Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt: Sonderband 2 (S.183-198). Göttingen: Schwartz.

Bourdieu, Pierre (1988 [1984]). Homo academicus. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Bourdieu, Pierre (1992 [1987]). Rede und Antwort. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Bourdieu, Pierre (1993 [1980]). Sozialer Sinn – Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Bourdieu, Pierre (1998 [1994]). Praktische Vernunft, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Bourdieu, Pierre (2005 [1993]). Verstehen. In Pierre Bourdieu, Gabrielle Balazs, Stéphane Beaud, Sylvain Broccolichi, Patrick Champagne, Rosine Christin, Remi Lenoir, Françoise Ceuvrard, Michel Pialoux, Abdelmalek Sayad, Franz Schultheis & Charles Soulié (Hrsg.), Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft (S.393-410). Konstanz: UVK.

Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loïc J.D. (2006 [1992]). Reflexive Anthropologie, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Buchner, Tobias & Koenig, Oliver (2008). Methoden und eingenommene Blickwinkel in der sonder- und heilpädagogischen Forschung von 1996 – 2006. Heilpädagogische Forschung, 34, 15-34.

Chappell, Anne Louise (2000). Emergence of participatory methodology in learning difficulty research: Understanding the context. British Journal of Learning Disabilities, 28, 38-43.

Dörner, Klaus (2010). Bürgergesellschaft, Selbsthilfe und Sozialraumorientierung. Vortrag, Jahrestagung 31.5.-2.6.2010, Hamburg DAG SHG 2010, http://www.dag-shg.de/ [Zugriff: 28.12.2010].

Eiermann, Nicole; Häußler, Monika & Helfferich, Cornelia (2000). Live. Leben und Interessen vertreten – Frauen mit Behinderung. Lebenssituation, Bedarfslagen und Interessenvertretung von Frauen mit Körper- und Sinnesbehinderungen, Stuttgart: Kohlhammer.

Flieger, Petra (2003). Partizipative Forschungsmethoden und ihre konkrete Umsetzung. In Gisela Hermes & Swantje Köbsell (Hrsg.), Disability Studies in Deutschland – Behinderung neu denken! Dokumentation der Sommeruni 2003 (S.200-204). Kassel: bifos Schriftenreihe.

Flieger, Petra (2007). Der partizipatorische Ansatz des Forschungsprojekts: Das Bildnis eines behinderten Mannes. Hintergrund – Konzept – Ergebnisse – Empfehlungen. In Petra Flieger & Volker Schönwiese (Hrsg.), Das Bildnis eines behinderten Mannes. Bildkultur der Behinderung vom 16. bis ins 21.Jahrhundert (S.19-42). Neu Ulm: AG Spak, http://bidok.uibk.ac.at/library/flieger-forschungsprojekt.html [Zugriff: 9.3.2010].

Flieger, Petra (2009). Partizipatorische Forschung: Wege zur Entgrenzung der Rollen von ForscherInnen und Beforschten. In Jo Jerg, Kerstin Merz-Atalik, Ramona Thümmler & Heike Tiemann (Hrsg.), Perspektiven auf Entgrenzung. Erfahrungen und Entwicklungsprozesse im Kontext von Inklusion und Integration (S.159-171). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Freyer, Bernard (2004). Inter- und transdisziplinäre Forschungspraxis: Beobachtungen und Empfehlungen, http://www.boku.ac.at/fileadmin/_H93/inter_und_transdisziplinaere_fp.pdf.pdf [Zugriff: 9.3.2010].

Gebauer, Gunter & Krais, Beate (2002). Habitus. Bielefeld: transcript.