Volume 25, No. 2, Art. 9 – Mai 2024

Ethnografische Eye-Tracking-Interviews: zur Analyse von visuellen Wahrnehmungsprozessen und Praktiken des Anschauens

Christoph Bareither, Sarah Ullrich & Katharina Geis

Zusammenfassung: In diesem Artikel wird die Methode der ethnografischen Eye-Tracking-Interviews vorgestellt, die auf eine Reflexion von visuellen Wahrnehmungsprozessen und von Praktiken des Anschauens als Teil einer Ethnografie der Sinne zielt. Grundlage der Methodenentwicklung und -bewertung sind zwei mehrjährige ethnografische Studien, in deren Design Eye-Tracking-Interviews integriert wurden. In einer der Studie untersuchten die Forscher*innen den Umgang mit digitalen Bildtechnologien in einem Kunstmuseum und arbeiteten mit mobilen Eye-Trackern; in der anderen Studie wurden Praktiken des Umgangs mit digitalen Bildplattformen mithilfe stationärer Eye-Tracker erforscht. Wir diskutieren, wie mit den Studienteilnehmer*innen nicht nur Eye-Tracking-Aufnahmen angefertigt, sondern kontextualisierende ethnografische Interviews anhand des Videomaterials geführt wurden. Diese Eye-Tracking-Interviews können dabei helfen, 1. gemeinsam mit den Teilnehmer*innen die Praktiken des Anschauens zu erinnern und zu reflektieren, 2. die sensorisch-interpretativen Auseinandersetzungsprozesse (in diesem Fall mit musealen Objekten und digitalen Bildtechnologien) dialogisch zu verbalisieren sowie 3. ästhetische Präferenzen und inkorporierte Wissensbestände der Akteur*innen sichtbar zu machen.

Keywords: Eye-Tracking; Interviews; Ethnografie; visuelle Wahrnehmung; Museum; Bild; digitale Technologien

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Eye-Tracking als Teil von Ethnografie

3. Forschungsprojekt und Kontext der Methodenentwicklung

4. Forschungsdesign

5. Zum methodischen Mehrwert ethnografischer Eye-Tracking-Interviews

5.1 Praktiken des Anschauens erinnern und reflektieren

5.2 Sensorisch-interpretative Auseinandersetzung

5.3 Ästhetischen Präferenzen und inkorporiertes Wissen

6. Problematisierung und Zusammenfassung

Zum Autor und zu den Autorinnen

Die Ethnografie ist als methodologisches Prinzip in kulturanthropologischen Disziplinen (BEER & KÖNIG 2020; BISCHOFF, OEHME-JÜNGLING & LEIMGRUBER 2014; HESS, MOSER & SCHWERTL 2013) sowie in den qualitativen Sozialwissenschaften (BREIDENSTEIN, HIRSCHAUER, KALTHOFF & NIESWAND 2015; KNOBLAUCH 2005) fest etabliert und nimmt auch in anderen Fächern wie bspw. der Medienwissenschaft eine wichtige Funktion ein. Dabei spielen seit einigen Jahren auch Debatten rund um eine multisensorische Ethnografie (vgl. exemplarisch BENDIX 2006; PINK 2009) eine wichtige Rolle. Hier sind die Analyse und Reflexion sensorischer Wahrnehmung ein zentraler methodischer Zugang. Herausforderungen in der Beschreibung sensorischer Phänomene bestehen u.a. darin, körperliche und sinnliche Erfahrungen mithilfe der kulturellen Kategorien und Diskurse des Feldes zu interpretieren, die Wahrnehmungs- und Handlungsweisen der Akteur*innen biografisch zu verorten, sich dem eigenen sensorischen Bias bewusst zu werden, die materielle Dimension sinnlichen Erlebens zu berücksichtigen und nicht zuletzt auch den Einfluss digitaler Kommunikationsmedien auf sinnliche Wahrnehmung analytisch in den Blick zu nehmen (PINK 2009, S.79). [1]

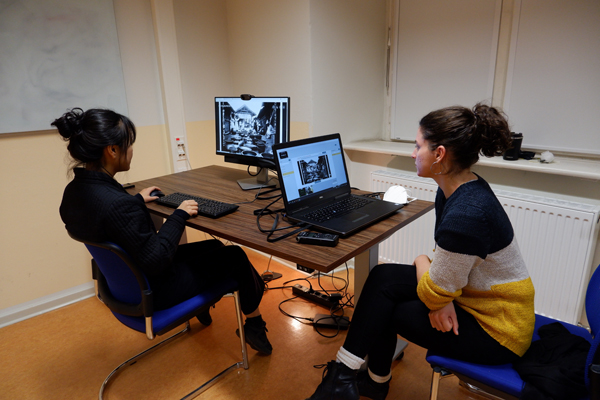

In der multisensorischen Ethnografie wird von Forschenden die fortwährende Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung und die kontextsensitive Ausrichtung der eigenen "sinnlichen Antennen" (BENDIX 2006, S.81; vgl. auch WILLKOMM 2014) sowie die Entwicklung neuer methodischer Zugänge verlangt, die ein noch umfassenderes Verständnis sinnlicher Wahrnehmung gewährleisten. Im Folgenden fragen wir spezifisch nach den Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Ethnografie der Sinne in der Analyse visueller Wahrnehmungsprozesse und diskutieren das methodische Potenzial von Eye-Tracking (im Folgenden: ET) in diesem Kontext. Eine zentrale Herausforderung besteht hier in der Zusammenführung von tendenziell hermeneutisch-interpretativen Ansätzen (Ethnografie) und tendenziell kognitionswissenschaftlich bzw. informationswissenschaftlich grundierten Ansätzen (ET-Verfahren). Doch genau diese herausfordernde Kombination bringt den besonderen analytischen Mehrwert des von uns vorgeschlagenen methodischen Vorgehens hervor. [2]

Wir gehen dabei von einer theoretisch-konzeptuellen Grundhaltung aus, bei der visuelle Wahrnehmungen nicht als kognitive Prozesse, sondern als soziokulturelle Praktiken begriffen werden. Wir sprechen daher auch von Praktiken des Anschauens – ein Begriff, der von Marita STURKENs und Lisa CARTWRIGHTs Perspektive auf practices of looking inspiriert ist. Sie schrieben:

"Nobody is free to look as they please, not in any context. We all perform within (and against) the conventions of cultural frameworks that include nation, religion, politics, family, school, work, and health. [...] How you look can also refer to the practices in which you engage to view, understand, appreciate, and make meaning of the world. To look, in this sense, is to use your visual apparatus, which includes your eyes and hands, and also technologies like your glasses, your camera, your computer, and your phone, to engage the world through sight and image" (2018, S.1). [3]

Hilfreich ist in diesem Kontext auch das Konzept einer skilled vision "as a social activity, a proactive engagement with the world, a realm of expertise that depends heavily on trained perception and on a structured environment" (DYER & PINK 2015, S.9; vgl. auch GRASSENI 2010). Praktiken des Anschauens verstehen wir in diesem Sinne nicht einfach als intentionale Handlungen, sondern als erlernte und vom inkorporierten Wissen der Akteur*innen geleitete soziokulturelle Routinen. Ähnlich argumentierte Sophia PRINZ in ihrer Konzeptualisierung von Praktiken des Sehens: "Was das Subjekt sehen kann und wie es etwas ansieht, hängt davon ab, welches implizite Wissen es im Laufe seines Lebens ausbildet, welche Sichtweisen von seiner Umgebung 'vorgesehen' werden, und welche Praktiken es jeweils ausübt" (2014, S.329). [4]

Doch wie werden diese Praktiken methodisch fassbar? Aus ethnografischer Perspektive sind sie vor allem dort greifbar, wo visuelle Wahrnehmungsprozesse der Akteur*innen artikulierbar und vergleichbar werden. Fotografische Darstellungen und fotoinduzierte Interviews (Photo-Elicitation-Interviews) bieten eine Möglichkeit, die sinnlichen Erfahrungen der Akteur*innen, ihre persönlichen Relevanzkategorien, Wertesysteme, inkorporierten Wissensbestände und Bedeutungssysteme gemeinsam zu reflektieren (HARPER 2002; SAINI & SCHÄRER 2014). Eine andere Möglichkeit bieten Wahrnehmungsspaziergänge (SCHWANHÄUSER 2015, S.87-88), bei denen visuelle Wahrnehmung als Teil bewegter Interviews einbezogen wird. Allerdings werden bei solchen Zugängen sinnlich-visuelle Wahrnehmungsprozesse bzw. Praktiken des Anschauens eher als Ausgangspunkte für ethnografische Reflexionen genommen und nicht selbst zum Gegenstand gemacht. Möchte man Letzteres tun, stellt sich unweigerlich die Frage, wie man das Sehen sehen kann: Wie können Ethnograf*innen Praktiken des Anschauens erkennen und nachvollziehbar beschreiben? Wie können visuelle Betrachtungsmuster methodisch explizit adressiert werden? Eine Stärke ethnografischer Forschungsansätze besteht darin, dass unterschiedliche Methoden kombiniert und verschiedene Arten von Daten im Forschungsprozess zueinander in Beziehung gesetzt werden. Unser Vorschlag lautet daher, ET-Verfahren in ethnografische Forschungsdesigns zu integrieren, um soziokulturell geformte und körperlich ausagierte Praktiken des Anschauens ethnografisch fassbar zu machen. [5]

Dazu skizzieren wir zunächst die Literatur an der Schnittstelle von Ethnografie und ET (Abschnitt 2), geben einen Überblick über das Forschungsprojekt, das den Rahmen für unsere Methodenentwicklung bildete (Abschnitt 3), und beschreiben im Detail das Forschungsdesign der Studie (Abschnitt 4). Im Hauptteil des Artikels zeigen wir schließlich anhand zahlreicher Beispiele den methodischen Mehrwert ethnografischer ET-Interviews auf (Abschnitt 5). Den Abschluss macht eine Problematisierung und Zusammenfassung des Argumentationsgangs (Abschnitt 6). [6]

2. Eye-Tracking als Teil von Ethnografie

Der Begriff ET bezeichnet den Prozess der Blickbewegungsregistrierung auf der Basis technischer Hilfsmittel (BOJKO 2013). Mithilfe von ET-Systemen wird mittels Infrarotdioden zunächst eine Reflexion auf der Hornhaut erzeugt und dann wiederum durch eine Infrarotkamera aufgezeichnet, wodurch die Blickrichtungen und Augenbewegungen der Studienteilnehmer*innen bestimmt werden können (S.8). In der Informationswissenschaft, Psychologie, Usability-Forschung und zahlreichen weiteren Feldern werden diese Datenerhebungssysteme genutzt, um die Pupillenbewegungen bei der Suche, Verarbeitung und Bewertung von Wissensressourcen zu erfassen, auf dieser Grundlage die Effektivität und Usability von digitalen Systemen, Kommunikationstechnologien, medialen Inhalten oder räumlichen Interaktionselementen zu evaluieren oder die Aufmerksamkeitspotenziale musealer Arrangements und künstlerischer Präsentationsmodi zu reflektieren. SYKES et al. (2010) demonstrierten die Wirksamkeit von ET bei der Bewertung der Suchfunktionen digitaler Bibliotheken, BURLAMAQUI und DONG (2017) untersuchten mithilfe von ET-Verfahren mögliche Zusammenhänge zwischen Blickbewegungen und den wahrgenommenen Affordanzen von (digitalen) Objekten, und KRUG (2022, S.233-239) bettete ET in die Analyse von Theaterproben ein. Schließlich wurde in einer Reihe von Studien – etwa von EGHBAL-AZAR (2016), EGHBAL-AZAR und WIDLOK (2013), REITSTÄTTER et al. (2020) und SCHWAN, GUSSMANN, GERJETS, DRECOLL und FEIBER (2020) – ET für ein besseres Verständnis der Wahrnehmungen und Erfahrungen von Museumsbesucher*innen eingesetzt. [7]

Gleichzeitig sind insbesondere solche Studien wertvoll für unseren Ansatz, in denen mögliche Potenziale an der Schnittstelle von Ethnografie und ET aufgezeigt wurden. DYER und PINK (2015) untersuchten bspw. den Einfluss auditiver Narration auf die Wahrnehmung visueller Darstellung in komplexen filmischen Informationseinheiten. Sie beschrieben die möglichen Verflechtungen zwischen einer Ethnografie der Sinne, in deren Rahmen das Sehen als situative Praxis definiert wurde, und informationswissenschaftlichen Blickregistrierungsstudien sowie Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften. Dabei erörterten sie das methodische Potenzial einer Zusammenführung komplementärer fachlicher Expertisen allerdings nur am Rande. [8]

SUMARTOJO, DYER, GARCÍA und CRUZ (2017) beleuchteten mit einer Kombination aus Ethnografie und ET die komplexen Dynamiken visueller Wahrnehmungsschemata und fotografischer Prozesse in städtischen Umgebungen. Während sie in einer ihrer Fallstudien ausschließlich die technisch dokumentierten Visualisierungstendenzen und Präferenzmuster auswerteten, nutzten sie in einer weiteren Fallstudie ethnografische Go-Along-Interviews, um die ET-Aufnahmen durch die situativen sinnlichen Erfahrungen und Selbstwahrnehmungen der Teilnehmer*innen zu kontextualisieren. Darin sahen die Autor*innen das besondere Potenzial einer methodischen Zusammenführung von ethnografischen Ansätzen und ET-Verfahren:

"[T]he value of combining ethnography with eye-tracking is what it offers to contextualise visual perception in a wider set of material and immaterial aspects of our surroundings and how we understand them, helping to move towards a more complete picture of what we see when we look" (S.78). [9]

Während durch das experimentelle Forschungsdesign der Studie die Notwendigkeit ethnografischen Kontextwissens in der Auswertung von Augenbewegungen und Fixationspunkten verdeutlicht wurde, diskutierten SUMARTOJO et al. den eigentlichen Erkenntnisgewinn einer solchen Zusammenführung kaum. [10]

Im Folgenden werden wir die zuvor erwähnten Zugänge aufgreifen und weiterführen. Im Fokus unserer Ausführungen steht ein methodischer Ansatz, den wir als ethnografische Eye-Tracking-Interviews (im Folgenden: EET-Interviews) bezeichnen. In dieser Form der Gesprächsführung werden ET-Aufnahmen von Blickbewegungen genutzt, um über die ethnografisch-dialogische Auseinandersetzung mit diesen Aufnahmen körperlich ausagierte Wahrnehmungsprozesse bzw. Praktiken des Anschauens zu adressieren. [11]

Anzumerken ist dabei, dass auch in klassischen ET-Verfahren bereits seit längerem interviewähnliche Formate zum Einsatz kommen. Diese firmieren meist unter dem Begriff der verbal protocols, wobei concurrent verbal protocols (CVP) und retrospective verbal protocols (RVP) unterschieden wird (BOJKO 2013, S.108-119; VAN DEN HAAK, DE JONG & SCHELLENS 2003).1) CVPs werden während, RVPs nach der ET-Aufnahme angefertigt. Letztere können einige Anhaltspunkte für EET-Interviews liefern. Allerdings haben RVPs in der Art der Fragestellungen und Gesprächsführung einen sehr unterschiedlichen Charakter im Vergleich zu ethnografischen Interviews (und nicht immer werden dabei die Videos gemeinsam mit den Studienteilnehmer*innen angesehen). RVPs sind bspw. in der User-Experience-Forschung auf die Identifikation und Lösung von Problemen in den Designs von Systemen ausgerichtet; EET-Interviews zielen hingegen auf die Reflexion und dichte Beschreibung von Wahrnehmungsprozessen als Teil umfassenderer ethnografischer Forschungsdesigns. RVPs werden tendenziell auf den in der ET-Aufnahme dokumentierten Prozess beschränkt; mit EET-Interviews wird hingegen bewusst versucht, Verbindungen zwischen den in der ET-Aufnahme repräsentierten Wahrnehmungsprozessen und den aus der ethnografischen Forschung bekannten Lebenswelten der Akteur*innen herzustellen. In RVPs scheint eine Rollenverteilung von Fragestellenden und Beforschten der Standard zu sein, bei der erstere möglichst neutral und zurückhaltend agieren, um letzteren "a quite realistic reflection of participants' behaviour" (BOJKO 2013, S.108) zu ermöglichen. Mit EET-Interviews zielen Forschende dagegen nicht auf diese Form des Realismus, sondern auf eine dialogische und auf Augenhöhe stattfindende Interaktion mit den Teilnehmer*innen, aus der ethnografische Erkenntnisse entstehen. Im Folgenden werden diese und weitere Unterschiede (auch bzgl. des Erkenntnisgewinns) noch weiter vertieft. Letztlich ist eine kategorische Unterscheidung zwischen RVPs und EET-Interviews aber weder möglich noch sinnvoll – beide Methoden könnten sich in geeigneten Forschungsdesigns potenziell auch produktiv ergänzen. Gemein haben EET-Interviews und RVPs, dass die dialogische Interaktion nach der ET-Aufnahme stattfindet. Dieser Umstand bringt analytische Einschränkungen mit sich, bietet aber gleichzeitig besondere Möglichkeiten der analytischen Reflexion, auf die wir später im Artikel eingehen werden. [12]

3. Forschungsprojekt und Kontext der Methodenentwicklung

Durchgeführt wurden die EET-Interviews im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojekts "Curating Digital Images: Ethnographic Perspectives on the Affordances of Digital Images in Museum and Heritage Contexts" (BAREITHER et al. 2021; BAREITHER, GEIS, ULLRICH et al. 2023; ULLRICH 2021; ULLRICH & GEIS 2021).2) In diesem Projekt setzten wir uns in zwei Arbeitsfeldern mit den Verflechtungen digitaler Bildtechnologien und musealer Räume auseinander. Mit musealen Räumen sind hier sowohl Museen als auch Gedenkstätten sowie die mit ihnen verbundenen digitalen Räume (insbesondere digitale Bildplattformen, Foren und Social Media) gemeint. Museale Räume bieten ein sehr produktives Feld, um zu fragen, was genau "im Auge [beziehungsweise] dem wahrnehmenden Körper des ästhetisch geschulten Akteurs passiert, wenn er ein Kunstwerk betrachtet oder einen Museumsraum betritt" (PRINZ 2014, S.304). Die ET-Studie wurde von uns als Autor*innen des vorliegenden Artikels gemeinsam mit Elke GREIFENEDER und Vera HILLEBRAND vom informationswissenschaftlichen Labor (iLab) der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt, die insbesondere die technische Umsetzung und informationswissenschaftliche Analyse der Daten realisierten. Wir fokussieren im Folgenden auf die Einbindung der ET-Verfahren in die ethnografischen Forschungsdesigns der Studien, die von Sarah ULLRICH, Katharina GEIS und Christoph BAREITHER verantwortet wurden. Während Katharina GEIS sich in ihrer Teilstudie intensiv mit den Nutzungsweisen musealer Datenbanken und Archive beschäftigte, konzentrierte Sarah ULLRICH sich in ihrer Teilstudie auf die transformativen Implikationen sozialer Medien im Kontext musealer Kunsträume (vgl. auch BUDGE 2017). In beiden Teilstudien folgten wir einer Ethics of Care, bei der wir auch die spezifischen Bedingungen von ET-Technologien berücksichtigten (KRUG & HEUSER 2018). [13]

Im Kontext unseres Projekts wurden Praktiken des Anschauens als Teil von übergeordneten Praktiken des digitalen Bildkuratierens verstanden (BAREITHER et al. 2021; BAREITHER, GEIS, ULLRICH, et al. 2023), wobei der schillernde Begriff des "Kuratierens" Prozesse des In-Beziehung-Setzens bezeichnete. Kuratieren meint in diesem Verständnis, Beziehungen zwischen verschiedenen Wissensbeständen, Informationen, Erfahrungen, Gefühlen und Bedeutungen sowie den (hier in musealen Räumen verorteten) materiellen und künstlerischen Artefakten herzustellen und zu gestalten. Digitale Bildtechnologien, so das Kernargument im Projekt, bieten neue Möglichkeiten für diese Praktiken des Kuratierens im Kontext musealer Räume. Mit Kuratieren ist dabei nicht primär die Arbeit professioneller Kurator*innen gemeint, sondern eine alltägliche Praxis von Menschen, die mit digitalen Bildtechnologien ausgestattet museale Räume besuchen oder Bilder musealer Artefakte auf Online-Plattformen rezipieren und weiterverarbeiten. [14]

Um den Einfluss digitaler Technologien innerhalb bildkuratorischer Prozesse greifbar zu machen, nutzten wir das Theoriemodell der Affordanzen (BAREITHER 2020). Unter Affordanzen verstehen wir die in Technologien eingeschriebenen Potenziale und Restriktionen zur Ermöglichung und Einschränkung spezifischer Praktiken und Erfahrungen. Die Affordanzen digitaler Bildtechnologien lassen bestimmte Aspekte materieller und digitaler Museumsräume visuell wahrnehmbar(er) oder auch unsichtbar(er) werden. Die Medienwissenschaftlerin Judith WILLKOMM sprach in diesem Zusammenhang von einer "Eigensinnigkeit der Medien" (2014, S.43): Durch Medientechnologien werden akustische, optische und haptische Sinnesleistungen gefiltert, sie können die menschliche Wahrnehmung ergänzen, erweitern oder auch limitieren. [15]

Spezifisch für unser Interesse im Projekt war also erstens der Kontext der musealen Räume. Zweitens wurde gefragt, wie digitale Bildtechnologien durch ihre Affordanzen die bildkuratorische Auseinandersetzung mit musealen Räumen mitgestalten. Drittens interessierten wir uns dafür, wie Praktiken des Anschauens zum integralen Bestandteil dieser bildkuratorischen Auseinandersetzung werden. Wir fragten also, mit anderen Worten: Inwiefern kuratiert das Auge mit? Inhaltliche Antworten auf diese Fragen haben wir an anderer Stelle veröffentlicht (BAREITHER, GEIS, ULLRICH et al. 2023; darin insbesondere BAREITHER, GEIS, GREIFENEDER, HILLEBRAND & ULLRICH 2023). Im vorliegenden Artikel bleibt diese spezifische inhaltliche Ausrichtung als Kontext relevant, steht aber nicht im Zentrum. Denn die Methode der EET-Interviews ist nicht auf diesen Kontext beschränkt, sondern lässt sich potenziell wesentlich breiter für die Analyse vielfältiger Praktiken des Anschauens in unterschiedlichen Kontexten ethnografisch anwenden. [16]

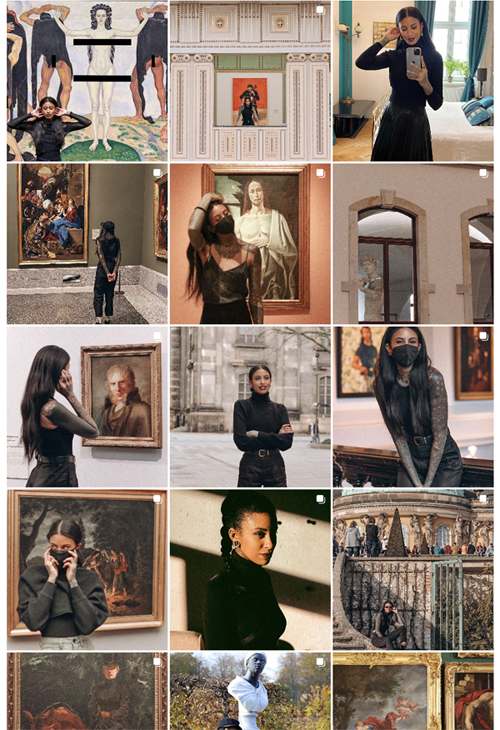

In einer der Teilstudien fokussierten wir auf Soziale Medien und museale Kunsträume. Hier ging es um die Frage, wie Besucher*innen von Museen mittels Smartphones und Social Media das eigene Erleben des Museumsraums und persönliche Bezüge dazu bildlich kuratierten und welche Rolle die Praktiken des Anschauens in diesem Kontext spielten. Dafür nutzten wir mobile ET-Systeme, die wie eine Brille getragen werden konnten, während ein mitgeführtes Smartphone die Videoaufzeichnung ermöglichte. Beim ET werden die mittels Infrarotdioden und -kameras erfassten Augenbewegungen in Fixationen und Sakkaden unterteilt (HOLMQVIST et al. 2011, S.52f.). Fixationen sind Punkte oder Bereiche einer räumlichen oder digitalen Umgebung, die von den Augen fixiert und genauer betrachtet werden. Es handelt sich dabei um kurze, aber vergleichsweise statische Perioden des Blickverlaufs, die lediglich okulare Mikrobewegungen aufweisen. Verschiedene Fixationspunkte konstituieren ein komplexes visuelles Aufmerksamkeitsnetzwerk, in dem sensorische Informationen und Umgebungsdetails gefiltert und verarbeitet werden. Sakkaden sind dagegen schnelle, in der Regel konjugierte Augenbewegungen, die zur raschen (Re-)Orientierung zwischen Fixationen dienen und diese zu einem umfassenden Bild der räumlich-materiellen oder digitalen Stimulusumgebung zusammensetzen. Neben der Infrarotreflexion kann mit mobilen Eye-Trackern auch der Sichtbereich der jeweiligen Personen aufgezeichnet werden. Die mithilfe der mobilen Eye-Tracker gemachten Aufnahmen zeigten dementsprechend den musealen Raum, in dem sich die Teilnehmer*innen bewegten, sowie die Screens der Smartphones, mit denen sie digitale Bilder und Videos aufnahmen. 3)

Abb. 1: ET-Aufnahme mit dem mobilen Eye-Tracker in der Berlinischen Galerie4) [17]

Bei den Studienteilnehmer*innen in diesem Arbeitsbereich handelte es sich um zehn in Berlin ansässige Social-Media-Nutzer*innen, die auf regelmäßiger Basis digitale Bilder aus Museums- und Kunstkontexten teilten. Ausschlaggebend für die Teilnahme an der Studie waren nicht demografische Merkmale, sondern dass die Akteur*innen mit Praktiken des digitalen Bildkuratierens in musealen Räumen vertraut waren. Ausfindig gemacht wurden diese Personen über die offiziellen Instagram-Accounts zahlreicher Berliner Kunstmuseen, Galerien und Ateliers (die als Teil einer aktiven digitalen Kommunikationspolitik nicht selten die Bildbeiträge ihrer Besucher*innen auf ihrer Seite reposten) oder über ortsbezogene Hashtags wie #onlyberlin und lokalspezifische Standortmarkierungen (welche die jeweiligen Accounts für die Forscherin sichtbar machten). Kontaktiert wurden die Social-Media-Nutzer*innen zunächst über die plattformeigenen Messenger-Dienste. Nach dieser ersten Kontaktaufnahme verlagerte sich der Austausch zumeist auf direktere Kommunikationskanäle: Über WhatsApp und Telegram bestand die Möglichkeit, in Ende-zu-Ende-verschlüsselten Nachrichten Sprachmemos, Dokumente, Bilder und Videos zu teilen. [18]

Rund eine Woche vor der eigentlichen ET-Studie führten wir mit den Teilnehmer*innen ausführliche ethnografische Vor-Interviews über das Videokonferenz-System Zoom. Diese Interviews eröffneten interessante Einblicke in die feldspezifischen Praktiken, in die ästhetischen Sensibilitäten, bildlichen Geschmackspräferenzen und digitalen Sichtbarmachungsstrategien der Studienteilnehmer*innen. Sie lieferten, kurz gesagt, das notwendige ethnografische Kontextwissen. [19]

Mit diesen empirischen Erfahrungswerten und theoretischen Vorannahmen luden wir die Studienteilnehmer*innen ein, unser Team in einem Museum für moderne Kunst (der Berlinischen Galerie) zu treffen, wo sie zunächst mit den technischen Besonderheiten der mobilen Eye-Tracker vertraut gemacht wurden. Um eine bestmögliche Genauigkeit der Aufzeichnungen zu gewährleisten, wurden die Eye-Tracker vor Beginn jedes Durchgangs neu kalibriert. Durch die Kalibrierung wird die Position des Auges und die Reflexion der Hornhaut in Relation zu einem bestimmten Punkt der räumlich-materiellen oder digitalen Umgebung bestimmt (BAUER & STOFER 2013, S.4). Bei der Kalibrierung der mobilen ET-Systeme wurden die sich stetig wandelnden visuellen Gegebenheiten der Museumsumgebung, die variablen Anzeigeelemente der Smartphone Displays, sowie die fluktuierenden Bewegungsabläufe und körperlichen Positionierungen der Studienteilnehmer*innen mit einkalkuliert. Hierzu wurden diesen acht bis zehn Punkte in der räumlich-materiellen und digitalen Stimulusumgebung vorgegeben, die sie einige Sekunden lang fixieren sollten. Es wurden visuelle Anreize in unterschiedlichen Luminanzbedingungen und Entfernungen gewählt, um die Blickbewegungsmuster im Verlauf der Studie mit optimaler Datenqualität zu dokumentieren. [20]

Nachdem das technische Setting vorbereitet und erklärt worden war, baten wir die Studienteilnehmer*innen, für etwa 30 Minuten einen festgelegten Teil der Dauerausstellung zu besuchen, nach Bildmotiven Ausschau zu halten und Fotos für ihren jeweiligen Social-Media-Account anzufertigen. Die Blick- und Umgebungsaufzeichnungen konnten von den Studienleiterinnen an einem externen Tablet mitverfolgt werden. Außerdem wurden die Teilnehmer*innen von Sarah ULLRICH durch die Museumsräume begleitet. Die angefertigten Notizen zu den beobachteten fotografischen und kuratorischen Praktiken dienten in den anschließenden ethnografischen Interviews (SPRADLEY 2016 [1979]) als weitere kontextuelle Vertiefungen, die den Gesprächsverlauf zusätzlich strukturierten. Auf Tonaufnahmen während des Ausstellungsrundgangs wurde bewusst verzichtet. Da der Forschungsschwerpunkt der Studie auf der Erfassung visueller Blickbewegungsmuster und der Analyse komplexer Wahrnehmungsprozesse lag, war die zusätzliche Dokumentation auditiver Daten nicht signifikant für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. [21]

Beim Rundgang durch das Museum sollten sich die Teilnehmer*innen an ihren gewohnten Routinen orientieren. Hier war entscheidend, dass sie alle mit den entsprechenden Praktiken vertraut waren, sie also schon häufiger Museen besucht und dabei digitale Bilder für ihre Social-Media-Accounts angefertigt hatten. Nichtsdestotrotz war der Besuch eines Museums mit einer ET-Brille natürlich keine alltägliche Situation für die Akteur*innen. Wir folgten nicht der Annahme, dass hier authentische Praktiken des Anschauens zu beobachten sein würden, sondern gingen davon aus, dass die Teilnehmer*innen der ET-Studie – genauso wie Interviewpartner*innen immer eine gefilterte Version ihrer Erfahrungen wiedergeben – ihre Interaktion mit dem Museumsraum an die experimentelle Situation anpassten. Für eine Ethnografie ist diese Anpassungsleistung aber kein analytisches Problem. Denn Ethnograf*innen erzeugen Erkenntnisgewinne nicht durch eine Beobachtung des vermeintlich Authentischen, sondern durch dialogische Interaktion mit den Akteur*innen. So bieten auch die ET-Aufnahmen und die anschließenden Interviews eine Möglichkeit, durch ein spezifisches Medium mit den Akteur*innen über Praktiken des Anschauens ins Gespräch zu kommen – und eben nicht, um ihre echte Wahrnehmung neutral zu erfassen. Entscheidend waren daher nicht die ET-Aufnahmen selbst, sondern die ihnen folgenden EET-Interviews. Für diese wurden den Studienteilnehmer*innen noch vor Ort im Museum die ET-Aufnahmen gezeigt. Während die Aufnahmen abgespielt wurden, führte Sarah ULLRICH ethnografische Interviews mit den Teilnehmer*innen durch, die so ihre eigenen Augenbewegungen und Sehgewohnheiten mitverfolgen und simultan darüber reflektieren konnten.5)

Abb. 2: EET-Interview im Museum [22]

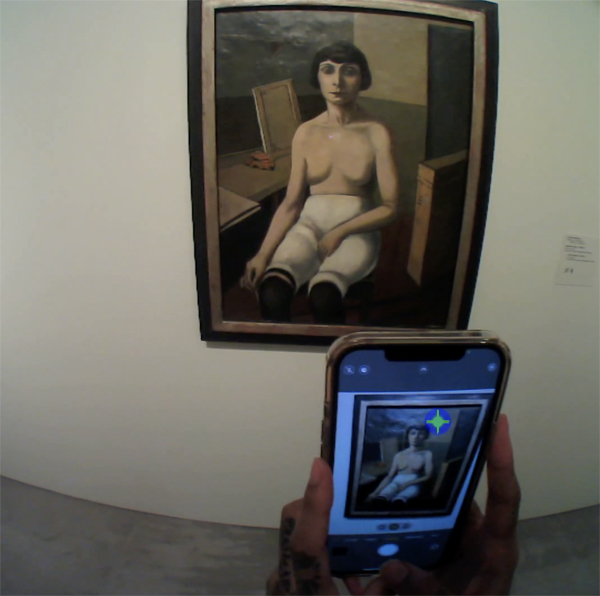

Die EET-Interviews im Museum stehen im Zentrum des vorliegenden Artikels und prägen die methodische Diskussion maßgeblich. Ergänzend wird aber auch eine zweite Teilstudie des Projekts mit einbezogen, in der es um die bildkuratorischen Praktiken der User*innen digitaler Bildplattformen und musealer Datenbanken ging. Die Praktiken des Anschauens bestanden hier im Wesentlichen im Betrachten von und Interagieren mit digitalen User Interfaces. Für die EET-Interviews wurden Teilnehmer*innen für stationäre ET-Aufnahmen in das iLab eingeladen. Wir sprechen daher im Folgenden zur schnellen Unterscheidung der beiden Teilstudien von einer "Museumsstudie" und einer "Laborstudie", um das jeweilige Forschungssetting jeweils zu vergegenwärtigen.

Abb. 3: ET im iLab [23]

Bedingt durch Covid-19 war es in der Laborstudie schwierig bis unmöglich, die in der eigentlichen ethnografischen Studie zu diesem Feld beforschten Personen (die in aller Welt lebten) nach Berlin in ein Labor zu holen. Hier musste also mit Akteur*innen gearbeitet werden, über deren Praktiken und Alltage die Ethnografin teils nur begrenztes Kontextwissen hatte. Durch diese Problematik wurde der Erkenntnisgewinn mancher EET-Interviews in dieser Teilstudie geschmälert – zugleich verweist genau diese Einschränkung darauf, dass gerade die Zusammenführung von ethnografischen Kontextwissens mit ET-Verfahren produktiv ist. Werden die Interviews zu ET-Aufnahmen ohne ethnografisches Kontextwissen ausgeführt, bleibt der analytische Mehrwert eingeschränkt. [24]

Im Unterschied zu den ET-Aufnahmen in unserer Museumsstudie sind die stationären ET-Aufnahmen in der Laborstudie technisch deutlich präziser. Anders als bei mobilen ET-Systemen werden stationäre Blickdatenerfassungsprogramme nicht durch divergierende Umgebungsbedingungen oder abrupte Bewegungsabläufe beeinträchtigt. Stationäre Systeme werden zumeist in kontrollierten Umgebungen betrieben, was es einfacher macht, Störungen durch variable Lichtbedingungen, Reflexionen, Vibrationen oder andere externe Faktoren während des Kalibrierungsvorgangs zu minimieren. Entsprechend gestalteten sich auch die erfassten ET-Daten als wesentlich genauer. Mithilfe der Eye Tracker konnten hier feinste Nuancen der Fixationen und Sakkaden bestimmt und bspw. auch schnelle Suchbewegungen des Auges auf dem Interface nachgezeichnet werden. Für die ET-Aufnahmen entwickelten die Teilnehmer*innen mit der Ethnografin zunächst spezifische bildkuratorische Zielstellungen, die mit ihren eigenen kuratorischen Alltagspraktiken korrespondierten. So nutzten bspw. Arne und Noah6) in ihrem Alltag Bildplattformen, um damit Motive für Illustrationen und selbstgestaltete Karten in Fantasy-Kartenspielen oder Rollenspielen zu gestalten, und machten sich während der ET-Aufnahme auf die Suche nach geeigneten Motiven. Sofia wiederum setzte sich zum Ziel, über die Bildplattformen geeignete Inspirationen für ihre Tätigkeit als Illustratorin zu finden. Und Mina durchstreifte eine Bildplattform auf der Suche nach Bildmaterial für ihre Promotion zur traditionellen koreanischen Kleidung (Hanbok). Die Zielsetzungen der Akteur*innen in dieser Teilstudie waren also ausgesprochen heterogen. [25]

Insgesamt schlossen beide Teilstudien gemeinsam 20 EET-Interviews ein (zehn pro Teilstudie), wobei die Museumsstudie zusätzlich zehn ausführliche ethnografische Vorinterviews (im Umfang von jeweils ca. einer Stunde) beinhaltete. Die 20 EET-Interviews umfassten jeweils die eigentlichen ET-Aufnahmen, die (von wenigen kürzeren Aufnahmen im Labor abgesehen) jeweils 20-40 Minuten andauerten, sowie die direkt im Anschluss stattfindenden EET-Interviews von jeweils 20-70 Minuten (wobei die längeren EET-Interviews von 50-70 Minuten meist im Museum stattfanden). Die EET-Interviews waren eingebettet in zwei ausführliche ethnografische Studien, die zusätzlich zahlreiche weitere Interviews, Formen der digitalen und nicht-digitalen teilnehmenden Beobachtung sowie die Auswertung von Online-Quellen einschlossen (vgl. dazu ausführlich BAREITHER, GEIS, ULLRICH et al. 2023; ULLRICH 2024). [26]

Die EET-Interviews wurden computergestützt ausgewertet, wobei das Projektteam sich an den Grundlagen der Grounded-Theory-Methodologie (GLASER & STRAUSS 2006 [1967]) sowie Erweiterungen in Richtung einer computergestützten ethnografischen Datenanalyse orientierte (BAREITHER 2023). Eingesetzt wurde dabei die Software MAXQDA (RÄDIKER & KUCKARTZ 2019). In den videobasierten ET-Aufzeichnungen wurden die Blickfrequenzen und Muster im Blickverhalten der Studienteilnehmer*innen grafisch aufbereitet. Sowohl diese Blickbewegungsaufnahmen als auch die Transkripte der ethnografischen Interviews wurden im ersten Schritt der Datenauswertung in einem offenen Prozess codiert. In einem zweiten Codierdurchgang wurden relevante Stellen aus beiden Datensätzen durch Verlinkungen und Kreuzcodierung miteinander in Beziehung gesetzt. Im Folgenden stehen allerdings nicht die Auswertungsverfahren im Zentrum, sondern die eigentlichen EET-Interviews und ihr methodischer Mehrwert. Den Schwerpunkt bilden Beispiele aus der Museumsstudie, die jeweils durch ausgewählte Einblicke in die Laborstudie ergänzt und verdichtet werden. [27]

5. Zum methodischen Mehrwert ethnografischer Eye-Tracking-Interviews

5.1 Praktiken des Anschauens erinnern und reflektieren

Grundsätzlich konnten die ET-Aufnahmen zunächst einmal als spezifische Form der visuellen Erinnerungshilfe beziehungsweise Gedächtnisstütze eingesetzt werden. An viele Kunstobjekte konnten sich die Teilnehmer*innen der Museumsstudie schon kurz nach dem Museumsbesuch nicht mehr erinnern, selbst wenn es sich dabei um Gemälde oder Skulpturen handelte, die sie ausgiebig betrachtet oder sogar fotografiert hatten. Durch die ET-Aufnahmen wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen sinnlichen und körperlich ausagierten Wahrnehmungs- und Interaktionsweisen in technisch mediatisierter Form nachzuvollziehen und multi-sensorische Eindrücke zu reflektieren, die andernfalls unausgesprochen und unbemerkt geblieben wären. [28]

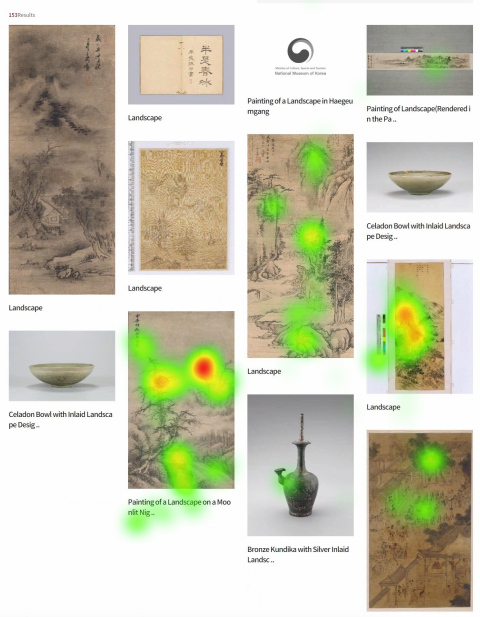

Cora HAMILTON, eine Fotografin aus London, lebt und arbeitet seit 2019 in Berlin. Sie ist Mitbegründerin und kreative Leiterin einer der ersten Modelagenturen in Deutschland, die ausschließlich queere Personen unter Vertrag nimmt. In einer Sequenz aus dem EET-Interview wird deutlich, wie Cora sich erst im Gespräch mit der Interviewerin an einen starken visuellen Eindruck zurückerinnerte. Im Interview reflektierte sie einen Moment der ET-Aufnahme, der zeigte, wie sie ein Kunstwerk zum wiederholten Mal betrachtet. Auf dem betreffenden Gemälde war eine junge und völlig in Schwarz gekleidete Frau portraitiert. In der rechten Hand hielt sie eine Zigarette, in der linken eine einzelne weiße Blume. Der Raum dahinter war nur verschwommen zu erkennen. In gedeckten Blau- und Grüntönen waren die Umrisse eines Gebäudes abgebildet, die entfernt an eine moderne Bahnhofshalle erinnerten. Cora kommentierte im EET-Interview: "I looked at this one again. Yeah right, because you could almost feel that room. I imagined it to have that cool, detached atmosphere because of the blue and green tones in the person's skin" (EET-Interview Cora HAMILTON, 12. Oktober 2021). [29]

Dies ist zunächst ein kurzes Beispiel, an dem jedoch bereits erkennbar ist, dass durch die Aufzeichnungen der Augenbewegungen visuelle Wahrnehmungsprozesse adressiert werden konnten, die von den Akteur*innen während der Museumsbesuche selbst nicht bewusst wahrgenommen worden waren und die sie ohne visuellen Impuls nicht verbalisiert hätten. Um die Studienteilnehmer*innen bei dieser Verbalisierung ihrer visuellen Wahrnehmungsprozesse zu unterstützen, wurden spezifische Augenbewegungen von der Interviewerin hervorgehoben. Diese prüfte beispielsweise beim gemeinsamen Ansehen der ET-Aufnahme: Wurden bestimmte Gemälde oder Gemäldedetails ungewöhnlich lange fokussiert? Lassen sich in rascher Abfolge zahlreiche Fixationspunkte beobachten? Wurden räumlich sehr präsente Kunstwerke visuell außenvorgelassen? Ließen sich Bezüge zwischen den Blicken in der ET-Aufnahme und dem ethnografischen Kontextwissen (bspw. aus den Vor-Interviews oder der Kenntnis über den Social-Media-Account der Teilnehmer*innen) herstellen? In solchen Fällen wurden diese ermuntert, die auf den Aufnahmen sichtbaren Blickbewegungen zu kontextualisieren, rückblickend einzuordnen oder assoziativ zu kategorisieren. [30]

Die EET-Aufnahme von Amanda COULSON-DRASNER, die als Moderatorin und Social-Media-Redakteurin beim internationalen Rundfunkdienst Deutsche Welle arbeitet, zeigte beispielsweise, wie Amanda eine Glasvitrine mit vielen kleineren Skulpturen ausführlich betrachtete. Die Augenbewegungen erzeugten hier zahlreiche Sakkaden auf der EET-Aufnahme, die den Blick hektisch oder aufgeregt anmuten ließen. Zu sehen war dann, wie Amanda ihr Smartphone zückte, um eine Aufnahme zu machen. Die dafür notwendige Bildkomposition war komplex, da hinter der Glasvitrine ein weiterer Raum zu sehen war und sich die kleinen Skulpturen im Vordergrund nur schwer davon abheben ließen.

Abb. 4: Video-Still aus der ET-Aufnahme in der Berlinischen Galerie mit Amanda [31]

Im EET-Interview reflektierten Interviewerin und Studienteilnehmerin:

Sarah: "What were you thinking here? There's so much going on with your eyes."

Amanda: "Oh, it's crazy. I'm thinking like eight million things. I was trying to find a way to take a picture of the glass case so that you could see the artworks behind it. Because I really like the reflections. It's so interesting to watch my eyes while I'm taking a picture. Actually, that's so crazy."

Sarah: "Yeah, because I think you can really see how you were like looking at the pictures behind that glass thing and that object. [...] You're now trying to find the right perspective to capture that?"

Amanda: "Yeah. [...] Because here I feel like those are hard with the light, because there's kind of a bright light on the ceiling, so like it's not, I feel like with the... the atmosphere makes me dizzy [Amanda lacht]. I feel like with a camera, you could get like the sculpture without the bright light in the background, but with the phone, it's not really possible. So it kind of makes the picture not look so great in the end" (EET-Interview Amanda COULSON-DRASNER, 14. September 2021). [32]

Auf der Audiospur des EET-Interviews ist deutlich hörbar, wie Amanda beim Ansehen der Aufnahme laut denkt. Die mediatisierte Auseinandersetzung mit der eigenen visuellen Wahrnehmung evozierte im Interview einen Reflexionsprozess, der die Komplexität der Praktiken des (An)Schauens beleuchtete. Die Verbalisierung der Gedanken und sonst unsichtbaren Auswahlprozesse fand sich auch in der Laborstudie wieder. Als begeisterter Fan des Rollenspiels Dungeons and Dragons7) suchte beispielsweise der Teilnehmer Noah regelmäßig im Internet nach geeigneten Bildern, um Sitzungen des Spiels zu gestalten. Die naheliegende kuratorische Zielsetzung für seine ET-Aufnahme war dementsprechend, auf der Bilddatenbank Europeana (die zahlreiche Digitalisate von Bildern und Objekten aus europäischen Museen und Kulturerbe-Einrichtungen enthält) nach Bildmaterial für das Rollenspiel zu suchen. Während der ET-Aufnahme fiel der Ethnografin bereits auf, wie Noah zwei nahezu identische Fotos einer Burg betrachtete, immer wieder zwischen den Tabs im Browser hin und her wechselte, und anschließend einen der Tabs schloss. [33]

Im nachfolgenden EET-Interview auf diese abwägenden Augenbewegungen angesprochen, erklärte Noah den Hintergrund und Gedankengang bei dieser Entscheidung: Für seine Nutzung der Bilder für eine Sitzung des Spiels Dungeons and Dragons wurden diese nicht nur als Inspiration verwendet, sondern dienten auch der Visualisierung bestimmter Handlungselemente innerhalb der Spielgeschichte. Aus diesem Grund war der Inhalt des Bildes von großer Bedeutung, und bereits kleine Details, die nicht zur ausgedachten Geschichte passten, hätten das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussen und verändern können. Die Ethnografin spulte das Video zurück, um die Szene gemeinsam erneut anzuschauen. Auf seine Augenbewegungen Bezug nehmend erklärte Noah schließlich den ausschlaggebenden kurzen Blickmoment am rechten Bildrand eines der Fotos. Dort, auf den ersten Blick schwer zu erkennen, zeichnete sich ein Parkplatz mitsamt Auto ab. Er reflektierte im EET-Interview:

"Genau da kam dann die Entscheidung hier drüben. Und das war dann so dieses okay, es geht ja auch um Immersion [...] Ein Auto wäre halt, sag ich mal – das funktioniert nicht; nicht in einem High Fantasy Setting [eine spezifische Art von Rollenspiel-Szenario, in dem es keine moderne Technik gibt], wie ich mir das vorstelle" (EET-Interview mit Noah, 10. November 2021).

Abb. 5: Noahs abwägendes Blickverhalten [34]

Ohne die ET-Aufnahme wäre dieser Entscheidungsprozess höchstwahrscheinlich unbeachtet geblieben, denn die Entscheidungsfindung blieb im Moment des Geschehens unkommentiert. Gemein haben diese unterschiedlichen Beispiele, dass sie zeigen, wie EET-Interviews ganz grundsätzlich eine Hilfestellung dabei geben können, sich an Praktiken des Anschauens zu erinnern und diese verbal zu reflektieren. Natürlich ist diese Versprachlichung in EET-Interviews – wie jede Versprachlichung von Erfahrungen in qualitativen Interviews – nicht eine authentische Wiedergabe des Erlebten, sondern eine von Interviewer*in und Teilnehmer*in gemeinsam gestaltete und verhandelte Reflexion und Interpretation des visuellen Wahrnehmungsprozesses. Dieser Reflexions- und Interpretationsprozess rückt aber im Vergleich zu Interviews, die ohne eine solche Erinnerungsstütze auskommen müssen, deutlich näher an die tatsächlichen visuellen Wahrnehmungsprozesse heran und die Teilnehmenden können sich konkret an diesen entlanghangeln. [35]

5.2 Sensorisch-interpretative Auseinandersetzung

Was wird nun aber durch dieses Erinnern und Reflektieren von Praktiken des Anschauens sichtbar gemacht? Eine Teilnehmerin der Museumsstudie war die in Deutschland lebende US-Amerikanerin Tayla CAMP, die sich auf Instagram taylacampcurates nennt. Tayla kombiniert in ihren Social-Media-Posts museale Inszenierungen mit modischen Stilelementen. Sie verknüpft künstlerische und körperliche Ausdrucksformen und organisiert ein digitales Profil, das sich durch dunkle Farbnuancen und düstere Motive auszeichnet. Tayla ist immer auf der Suche nach interessanten und kontroversen Geschichten, die sich meist nicht im offensichtlich Schönen finden ließen. In der ET-Aufnahme von Tayla war zu sehen, wie sie das Gemälde "Sitzende Jenny" von Rudolf SCHLICHTER erst fotografierte und dann betrachtete. Die Interviewerin fragte im EET-Interview nach diesem Moment:

Sarah: "Was there something specific about the picture that you liked?"

Tayla: "I just liked it [Tayla und Sarah lachen]. Just like it stood out to me, I guess."

Sarah: "It also matches the colors on your Instagram feed a little bit."

Tayla: "Yeah, I mean, she just looks like someone I would probably be friends with. Even though it's a century between us" (EET-Interview mit Tayla CAMP, 10. Oktober 2021).

Abb. 6 (links): Ausschnitt aus Taylas Instagram-Profil

Abb. 7 (rechts): Tayla fotografierte während der ET-Aufnahme das Gemälde "Sitzende Jenny" [36]

Das Gemälde korrespondierte augenscheinlich mit den ästhetischen Präferenzen, welche die Interviewpartnerin verinnerlicht hatte. Tayla fiel es allerdings schwer zu explizieren, warum sie das Gemälde ansprechend fand. Die Interviewerin verwies, aufbauend auf ihrem ethnografischen Vorwissen aus anderen Gesprächen und der Analyse von Social-Media-Content, auf einen ästhetischen Zusammenhang zwischen Bild, Blickbewegung und Social-Media-Profil. Auf methodischer Ebene wurde dadurch ein Interpretationsangebot gemacht, das erklären konnte, warum der Blick ausgerechnet an diesem Bild hängen blieb. Tayla griff den Vorschlag auf, fügte aber eine ganz eigene Interpretation hinzu, indem sie auf eine imaginierte emotionale Verbindung zu der auf dem Bild portraitierten Person verwies ("someone I would probably be friends with"). [37]

Mit dem Ausschnitt wird bereits angedeutet, wie in der Reflexion der visuellen Wahrnehmung zugleich interpretative Auseinandersetzungsprozesse artikulierbar und beschreibbar gemacht werden können. Museale Objekte und Kunst im Speziellen ermöglichen sinnliche Erfahrungen, emotionales In-Beziehung-Setzen und ästhetische Praktiken, in denen sich ihre Bedeutung, ihr Wert und ihre Signifikanz formieren. Diese sensorisch-interpretativen Prozesse und Momente des leiblich-sinnlichen Verstehens, Mitfühlens oder Nachfühlens zeichneten sich auch in den ET-Aufnahmen unserer Studie ab. Insbesondere bei der gemeinsamen Reflexion von Videosequenzen, die eine fokussierte visuelle Auseinandersetzung mit künstlerischen Bedeutungsangeboten abbildeten, wurden persönlich-relevante Sinnzusammenhänge verbalisiert und Querverbindungen zu medialen Erfahrungen hergestellt. [38]

In einer weiteren Sequenz der ET-Aufnahme betrachtete Tayla das Gemälde "Liegender Akt" von Lesser URY. Das Kunstwerk zeigt eine nackte weibliche Figur auf samtroten Laken, die in ein warmes und diffuses Licht getaucht ist. Die Kompositionen dunkler Farben und intensiver Rottöne, das subtile Ineinanderfließen von Licht und Schatten und die intime Darstellung des menschlichen Körpers kreierten eine Stimmung, die von Melancholie und Schwermut geprägt war. Auf den videobasierten ET-Aufnahmen war zu sehen, wie Tayla Details des Ölgemäldes mehrfach fixierte und wie ihr Blick die Gesamtheit der kompositorischen Gestaltung aus verschiedenen Perspektiven und Winkeln zu fassen versuchte. Der "Liegende Akt" war auch eines der wenigen Kunstwerke, die Tayla während ihres Besuchs fotografierte. Im anschließenden Interview verbalisierte sie ihre Gedanken und Empfindungen in Bezug auf das Gemälde und kontextualisierte so ihre eigenen Blickbewegungen und sensorisch-interpretativen Praktiken:

Tayla: "This is the one I liked a lot."

Sarah: "Yeah, OK."

Tayla: "Reclining nude [Liegender Akt]. She's so sad. And you know, you see a lot of reclining nudes in the history of art. Normally they're looking either indifferent or they're looking indolent or they're looking, like, seductively. But she is just, like, obviously very upset and we don't know why. Hmm. So I was really interested to learn more about her."

Sarah: "Yeah. So is it, like, is it also sometimes when you can, I don't know, relate with something you see in art that it's, like, more interesting?"

Tayla: "Yeah. Well, there are ... I'm just, like, there is ... There's a specific reason that the artist chose to portray her like this. So I took a picture [Tayla lacht]. Yeah. I was just like: What's her deal?" (EET-Interview mit Tayla CAMP, 10. Oktober 2021) [39]

Das EET-Interview wird in solchen Momenten zu einem Raum, in dem die sensorisch-interpretative Auseinandersetzung mit Kunst artikuliert und diskutiert werden kann. Taylas Kommentar verdeutlicht dabei nicht nur einen nachgelagerten Interpretationsprozess, sondern macht die interpretative Auseinandersetzung sichtbar, die während der Praktiken des Anschauens im Museum stattgefunden hat. [40]

Bemerkenswert ist hier, dass der tatsächliche Zeitraum, in dem Tayla das Gemälde angesehen hat, verhältnismäßig kurz war. Was eine "kurze" oder "lange" Betrachtungsdauer ist, bleibt selbstverständlich relativ und ist abhängig von der jeweiligen Erwartungshaltung an eine "normale" Betrachtungsdauer. Die EET-Aufnahme zeigte jedenfalls folgenden Ablauf: Zunächst lief Tayla an dem Gemälde vorbei, streifte es mit dem Blick und las die zugehörige Texttafel mit dem Titel des Gemäldes. Nach einer etwa fünf Sekunden dauernden Betrachtung des Gemäldes zog Tayla bereits ihr Smartphone hervor, betrachtete das Gemälde durch den Smartphone-Screen weitere drei Sekunden, schoss das Foto, und betrachtete nun das Gemälde nochmals sechs bis sieben Sekunden durch das bloße Auge, bevor sie weiterging. In Anbetracht dieser Zeitspanne von ca. 15 Sekunden Betrachtungszeit scheinen Taylas Erläuterungen im EET-Interview verblüffend detailliert. [41]

Vergleichbares ließ sich auch in anderen EET-Interviews beobachten. Unsere Studienteilnehmerin Ulla SCHARFENBERG ist freiberufliche Seminarleiterin und Lektorin, Instagram nutzt sie als politisches Forum und versucht mit ihren Posts auf gesellschaftspolitische Themen wie Transfeindlichkeit, Rechtsextremismus, sexualisierte Gewalt und Diskriminierung aufzuklären. Auf ihrem Social-Media-Profil spricht sie auch über ihre Depression, über Essstörungen, Body-Neutrality und toxische Komplimente. So divers und facettenreich wie diese Themen sind auch die bildlichen Komponenten, mit denen Ulla sie in den digitalen Raum transportiert. Neben selbstgestalteten Illustrationen finden sich auf ihrem persönlichen Nutzerinnenprofil Inszenierungen feministischer Literatur, Selfies und Bilder von Nordseestränden, Street Art, Trockenblumen und Antidepressiva. Für Ulla sind digitale Bilder ein Mittel zum Zweck im Rahmen ihres Online-Aktivismus. Es sind dementsprechend auch weniger die ästhetischen Ordnungen von Social Media, die ihre interpretative Auseinandersetzung mit künstlerischen Bedeutungsangeboten prägen, sondern die Themen und Zielsetzungen ihrer politisch-aktivistischen Tätigkeit. [42]

Diese Haltung schlug sich auch in Ullas ET-Aufnahme nieder. Wann immer ein Ausstellungsexponat sichtlich mit den digital verhandelten Interessensbereichen korrespondierte und sich auf dieser Grundlage in persönlich-relevante Sinnzusammenhänge übersetzen ließ, zeichnete sich eine kurzzeitige Stabilisierung der Blickbewegungen ab. Wie bei Tayla war auch bei Ulla die Verweildauer des Blicks auf den Gemälden nicht sehr lang. Das Gemälde "Sitzende Jenny" (siehe auch Abschnitt 5.2) betrachtete sie bspw. für ca. 15 Sekunden, einschließlich eines Blicks auf die Texttafel, reflektierte aber im EET-Interview ausführlich über diesen sensorisch-interpretativen Moment. Das Gemälde zeigte eine Person mit als weiblich lesbaren Brüsten, aber ohne Brustwarzen. Ulla kommentierte ihre Augenbewegungen, die sich auf das Bild richteten:

"Ja, hier hat mich die Figur auch interessiert, weil es ja schon wahrscheinlich eine weibliche Figur ist. Aber dadurch, dass sie keine Brustwarzen hat, ich auch so eine Assoziation hatte in dem Moment zu den Transpersonen [...]. Wenn die Mastektomie [Brustentfernung] gemacht wird, dann fehlen ja auch erst mal die Brustwarzen und werden dann in der zweiten Operation oder so dann sozusagen wieder aufgesetzt oder sogar teilweise tätowiert oder so, keine Ahnung. Und das hat mich halt hier ..., so kurz habe ich das versucht einzuordnen, weil das in beide Bilder [stereotype Bilder von männlichen und weiblichen Körpern] ja nicht passt und wahrscheinlich auch gar nicht darum geht. [...] Und da habe ich kurz überlegt, was da dargestellt ist [...]. Ja, weil auch die Unterwäsche ist jetzt ja auch irgendwie schon ... es wird wahrscheinlich in der Zeit so gewesen sein, aber das ist ja auch keine gewöhnliche Hose, die die Person trägt oder so. Also ich fand das irgendwie insgesamt hat mich das so mit ..., also mit so Geschlecht und Darstellung von Geschlecht irgendwie interessiert, würde ich sagen" (EET-Interview mit Ulla SCHARFENBERG, 14. September 2021). [43]

Interviewausschnitte wie dieser zeigen, was von den Besucher*innen in ihren Praktiken des Anschauens mitverhandelt wurde. Genau wie bei Taylas Beispiel oben ist hier verblüffend, wie dezidiert und ausführlich die sensorisch-interpretative Auseinandersetzung in Anbetracht der jeweils nur wenige Sekunden umfassenden Betrachtungszeit anmutet. In unserer Laborstudie konnten wir ähnliche Prozesse bei Mina beobachten. Im Rahmen ihres Dissertationsvorhabens über traditionelle koreanische Kleidung (Hanbok) suchte sie häufig in Bilddatenbanken nach digitalen Abbildungen von Textilobjekten oder Fotografien mit Menschen in Hanbok. Auf der Suche nach relevantem Forschungsmaterial durchforstete sie während der ET-Aufnahme die Datenbank des National Museum of Korea und stieß auf eine große Auswahl an Objekten und Fotografien. Im Kontext ihrer Arbeit hatte sich ein inkorporiertes Wissen angeeignet, das ihr ermöglichte, schnell und effektiv einzelne Bilder innerhalb dieser großen Auswahl zu selektieren. An vielen Stellen reichte ihr nur ein kurzer Blick aus, um zu erkennen, wenn eines der unzähligen Bilder bedeutend für ihre Forschung war. In solchen Momenten öffnete sie schnell einen weiteren Tab im Browser, um das Bild zu vergrößern und genauer betrachten zu können. Sie beschrieb diesen Prozess – in dem sie innerhalb weniger Augenblicke verhandelte und entschied, welche Bilder einer genaueren Betrachtung würdig waren – als ihr "natürliches Verhalten". Unter Bezugnahme auf das Bild eines weißen Unterhemds erläuterte sie im EET-Interview: "I immediately knew that I wanted to download this because it clearly shows the fastening". Auf Nachfrage der Ethnografin, ob dies für ihr Promotionsprojekt von Interesse sei, führte sie ihre Gedanken weiter aus:

"Yes, I was trying to ... This is not so related to my PhD, but I was more thinking about this haptic Hanbok that I am trying to make with the physicist and engineer for an exhibition. And we're on phase two trying to figure out how we can improve the experience of this haptic Hanbok. We realized that the contact points are very important. So, like, the vibration motors, how can the fastening of a clothing can enhance the contact points? And here you can see that it's a skirt and you tie it around your chest and this ribbon is probably going to tighten up your chest and the skirt, so it's really stuck and has many pleats, and this will make it voluminous, so it won't stick around your leg, for example. So, it means if we add vibration motors around the chest area because of the ribbon [...] you will feel more vibration" (EET-Interview mit Mina, 13.1 Oktober 2021). [44]

Innerhalb kürzester Zeit beurteilte Mina das Objekt als interessant genug, um es in einem neuen Tab zu öffnen. In der anschließenden, ebenfalls nur wenige Sekunden umfassenden Betrachtung verhandelte sie die oben ausgeführten Gedanken und speicherte das Bild auf dem Computer ab. Eine Möglichkeit, den Kontrast zwischen ausführlicher Interpretation und kurzer Betrachtungsdauer zu deuten, wäre anzunehmen, dass Tayla, Ulla, Arne und Mina ihre Interpretationen tatsächlich erst nachgelagert im Interview anstellten, um die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Bild oder Werk nachträglich aufzuwerten. Eine andere und aus unserer Sicht naheliegendere Deutung ist, dass die Verbindung von ET-Aufnahmen und Interviews eine nur beiläufig anmutende, aber tatsächlich sehr komplexe sensorisch-interpretative Auseinandersetzung mit den Bildern oder Werken vor Augen führt, die sich bei routinierten Museumsbesucher*innen und Nutzer*innen von Bildplattformen auch bei relativ kurzer Betrachtungsdauer einstellen kann. Durch die Praktiken des Anschauens scheint sehr schnell und implizit erfasst und sensorisch-interpretativ verarbeitet zu werden, welche Bilder und Werke ästhetisch gefallen, interessante Fragen aufwerfen oder Anschlussstellen für politische Debatten, wissenschaftliche Auseinandersetzungen und für die eigenen bildkuratorischen Routinen bieten. Die nachträglichen Interpretationen in den EET-Interviews sind aus dieser Perspektive keine möglicherweise verzerrenden Zuschreibungen. Vielmehr haben die ET-Aufnahmen das Potenzial, die in beiläufig anmutenden Momenten des visuellen Wahrnehmens stattfindenden, aber oft unsichtbar bleibenden Interpretations- und Aushandlungsprozesse einzufangen, um sie dann im Anschluss in dialogischen EET-Interviews entfalten und reflektieren zu können. [45]

5.3 Ästhetischen Präferenzen und inkorporiertes Wissen

Wie anhand der präsentierten Beispiele bereits deutlich wird, folgen Praktiken des Anschauens inkorporierten Wissensbeständen und ästhetischen Präferenzen. Im Falle unserer Forschung ist besonders relevant, dass die Wahrnehmungsroutinen und Kunstrezeptionsmuster der Interviewten geprägt waren durch deren inkorporiertes Wissen um die Affordanzen digitaler Bildtechnologien. Besonders konkret wurde das in der Museumsstudie mit Bezug zu Social-Media-Plattformen. Durch die wiederholte und alltaggewordene Auseinandersetzung mit digital hervorgebrachten ästhetischen Klassifikationsmustern und Geschmacksordnungen hatten die Akteur*innen Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata verinnerlicht, die mit den Affordanzen dieser Plattformen korrespondierten (vgl. auch PASSMANN & SCHUBERT 2020). Was die Teilnehmer*innen der Museumsstudie sahen und wie sie das Gesehene bewerteten, war entsprechend auch durch die Affordanzen, Aufmerksamkeitsökonomien und Repräsentationsmöglichkeiten sozialer Medien bedingt. [46]

Tayla CAMP beschrieb diese Zusammenhänge im gemeinsamen ethnografischen Vor-Interview (also noch vor den EET-Aufnahmen):

"I can tell which paintings will work for my account pretty quickly now [...]. I collect works that lean towards the dark, a little bit melancholic or macabre or something like that. And lots of still lifes do this. There are lots of them, like the Memento Mori type paintings, so anything that kind of looks like that. I don't know. I just have this thing in my brain where I know what works for me when I'm walking past an artwork [...]. I don't know if you can quantify that" (Vor-Interview mit Tayla CAMP, 1. September 2021, via Zoom). [47]

Auch Amanda COULSON-DRASNER, die auf ihrem Instagramprofil verschiedene fotografische Perspektivierungen, Gestaltungsmittel und kreative Formate teilt, beschrieb im Interview, wie das wiederholte Ausführen fotografischer und bildorientierter Praktiken ihren Blick auf materielle Umwelten veränderte:

"It's repetition. You just know what's going to come out well in a frame. Just by doing it, thousands and thousands and thousands of times. It definitely influenced how I look at stuff [...]" (Vor-Interview mit Amanda COULSON-DRASNER, 2. September 2021, via Zoom). [48]

Diese ästhetischen Präferenzen und das angeeignete inkorporierte Wissen prägen die Praktiken des Anschauens im musealen Raum. Mithilfe der EET-Interviews lassen sich auch die Konsequenzen dieser Zusammenhänge gezielt sichtbar machen. In unserer Studie betraf das nicht nur Momente, in denen die Studienteilnehmer*innen sich zu den Kunstwerken visuell hinwendeten, sondern auch Momente, in denen sie den Blick abwendeten oder Kunstwerke nur flüchtig überflogen. So kommentierte Tayla beispielsweise eine Sequenz in ihrer EET-Aufnahme, die das flüchtige Umherstreifen ihres Blicks zeigte, mit den Worten: "Yeah, here I'm just scoping out the gallery to see which ones I like the most and which ones I'm going to actually spend time on" (EET-Interview mit Tayla CAMP, 10. Oktober 2021) Auch die ET-Aufnahmen der Künstlerin Zoe MILLER waren durchzogen mit solchen flüchtigen Blickbewegungen. Zoe reflektierte eine Sequenz im EET-Interview mit den Worten:

Zoe: "Ja, den Raum empfand ich auch als ziemlich langweilig."

Sarah: "Da beurteilst du die Gemälde auch relativ schnell, wie es aussieht. Einfach weil du alles schon zu oft oder in ähnlicher Form gesehen hast?"

Zoe: "Ja einfach nur ein Zeitraum und Sujets, die mich nicht interessieren. Landschaftsbilder, Interieurs ohne Menschen, das würde auch nicht zu meinem Stil und meinem Künstlerinnenporträt in den Medien passen" (EET-Interview mit Zoe MILLER, 1. September 2021). [49]

Jene Kunstwerke, die Tayla und Zoe nicht als Ressource alltagsästhetischer Ausdrucksformen und persönlicher Relevanzkategorien wiedererkannten, blendeten sie durch selektive Wahrnehmungsroutinen aus. Ihr Blick erkannte schnell, implizit und wie selbstverständlich diejenigen Kunstwerke, die mit ihren ästhetischen Präferenzen und ihrer Online-Präsenz harmonierten – und ließ andere außen vor. [50]

Wie hier deutlich wird, können die EET-Interviews einen Ausgangspunkt bilden, um die Rolle ästhetischer Präferenzen und inkorporierter Wissensbestände zu reflektieren. Noch ausführlicher geschah das beispielsweise im EET-Interview mit der Studienteilnehmerin Wiebke FEUERSENGER, die als Produzentin, Podcast-Moderatorin und Social-Media-Redakteurin ebenfalls bei der Deutschen Welle arbeitet. Auf der EET-Aufnahme war zu sehen, wie sie einen Raum mit Skulpturen betrachtete und mittels Augenbewegungen einige Objekte abtastete, bevor sie den Raum – ohne ein Foto zu machen – wieder verließ. Beim Ansehen der Aufnahme unterhielten sich Interviewerin und Wiebke zuerst über den Raum und die Skulpturen. Dann fragte die Interviewerin nach möglichen Zusammenhängen zwischen den digital-ästhetischen Präferenzen und den Praktiken des Anschauens:

Sarah: "Weil wir gesagt haben: Okay, Instagram im Hinterkopf behalten und sich ein bisschen überlegen, was könnte da zu deinem Account passen, hast du nach irgendwas so Ausschau gehalten?"

Wiebke: "Wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ich mein da würde ich sonst nicht drüber nachdenken. Aber jetzt dann, wenn man sich selber beobachtet, dass ich mittlerweile, wenn ich Fotos mache, darauf achte, dass wenn das vertikal ist, dass du mitdenkt, dass das ja dann für Instagram, dass du ja dann wieder einen Square-Bild [ein quadratisches Bild] hast und dass du deswegen den Bildausschnitt gar nicht mal unbedingt so nimmst, wie das Foto gut aussieht, sondern weil du weißt, dass du nur diesen Teilbereich davon nehmen wirst [weil man für Instagram in diesem Fall ein quadratisches Bild braucht]. [...] Ja, keine Ahnung, man filtert vor" (EET-Interview mit Wiebke FEUERSENGER, 25. September 2021). [51]

Aus methodischer Perspektive ist hier insbesondere Wiebkes Aussage relevant, dass sie "sonst nicht drüber nachdenken" würde. Durch ET-Aufnahme werden Momente der gedanklichen und sprachlichen Reflexion ermöglicht, in denen die Akteur*innen vor Augen geführt bekommen, wie ihr eigenes inkorporiertes Wissen (beim Beispiel das Wissen um die Gestaltungsmöglichkeiten von Instagram) ihr Sehen prägt – oder wie es Wiebke etwas später im Interview formulierte: "Du machst im Kopf quasi schon den Ausschnitt, den du brauchst" (EET-Interview mit Wiebke FEUERSENGER, 25. September 2021). [52]

Vergleichbare Aushandlungen fanden sich in der Laborstudie mit Arne. Ähnlich wie Noah (siehe Abschnitt 5.1) beschäftigt sich Arne in seiner Freizeit gerne mit der Gestaltung eines Fantasyspiels. In seinem Fall handelt es sich um das Kartenspiel Magic: The Gathering, welches die Möglichkeit bietet, ein eigenes, individualisiertes Spielkartendeck zu erstellen. Angelehnt an diese kuratorische Alltagspraktik legten wir Arnes bildkuratorische Zielstellung im Labor darauf fest, in der Sammlung des National Museum of Korea nach passenden Motiven für ein solches Deck zu suchen. Bereits im Vorfeld sprach Arne mit der Ethnografin über deren ästhetisches Interesse an ostasiatischer Kunst und im Speziellen über das in der Museumsdatenbank zu findende Gemälde "Painting of a Falcon and the Sunrise", welches er begeistert auf seinem Computer abspeicherte und als perfektes Kartenmotiv bezeichnete. Während der ET-Aufnahme stieß Arne zufälligerweise auf ein ähnliches Gemälde eines auf Ästen sitzenden Vogels. Zur Verwunderung der Ethnografin nahm er dieses Bild jedoch nur kurz wahr und blendete es anschließend gänzlich aus. [53]

Im anschließenden EET-Interview sprach die Forscherin diesen für sie überraschenden Auswahlprozess an und erkundigte sich nach dem Grund für das Ignorieren des Gemäldes. Arne erklärte:

"Den [Vogel] hätte man tatsächlich auch nehmen können, aber da fand ichs so, da fehlte mir dann der Kontext und ich dachte mir was kann der, da ist keine richtige Aktion vorhanden, da ist einfach zu wenig, fand ich irgendwie, drin. Kann man schwer beschreiben, ich denke halt irgendwie, da muss entweder ein Setting sein, wo mir sofort was einfällt, oder dass ich Lust drauf bekomme sozusagen auch einen Kartentext zu schreiben oder [dem Motiv] Fähigkeiten zuzuschreiben. Wenn ich da nichts finde, was ich der Kreatur auf den ersten Blick zuschreiben kann, dann wird's wahrscheinlich auch 'ne langweilige Karte und deswegen überspringe ich das gleich" (EET-Interview mit Arne, 1. November 2021). [54]

Auch dieser Ausschnitt aus der Laborstudie zeigt deutlich, wie innerhalb kürzester Augenblicke verhandelt wird, welche Bilder sich für die eigene bildkuratorische Zielsetzung eignen und welche nicht. Während jenes zweite Gemälde der Ethnografin durchaus geeignet für das Fantasyspiel erschien, wurde Arnes Blick von seinem inkorporierten Wissen über die visuellen Eigenheiten des Kartenspiels sowie von seinen eigenen ästhetischen Präferenzen vom Bild weggelenkt. [55]

Diese Dynamik der eigenen Wahrnehmung fiel auch Arne selbst beim Betrachten der ET-Aufnahmen auf. An einer anderen Stelle im EET-Interview reflektierte er, dass sich seine visuelle Aufmerksamkeit eher auf Illustrationen richtete und weniger auf die ebenfalls in der Datenbank enthaltenen Abbildungen dreidimensionaler Objekte. "Wie man gerade gesehen hat, fokussiere ich voll auf [Illustrationen] von menschlichen Sachen oder Landschaften und schaue gar nicht die dreidimensionalen Objekte an [...] weil ich's ja rausgefiltert habe" (EET-Interview mit Arne, 1. November 2021). Dieser Eindruck bestätigte sich auch durch die nach den EET-Interviews angefertigten Heatmaps (Abb. 8). Heatmaps überführen zuvor erhobene Daten über die Blickbewegungen einer Person, die gemessenen Pupillenreaktionswerte und Informationen zur durchschnittlichen Fixationsdauer in eine zweidimensionale Visualisierung. Auf Heatmaps signalisieren grüne Punkte kurze Verweildauer und gelbe bis rote Punkte längere Verweildauer. Die Heatmap des im Interview angesprochenen Moments zeigt deutlich, wie Arnes Blick viele der Objekte nur flüchtig gestreift oder gänzlich ausgespart hat.

Abb. 8: Heatmap von Arnes ET-Aufnahmen [56]

Diese flüchtigen Betrachtungen reichten Arne bereits aus, um beurteilen zu können, welche Bilder für seine Zwecke eines Spielkartendesigns ungeeignet schienen. Auf Nachfrage im EET-Interview erklärte er, dass Fotografien dreidimensionaler Objekte für ihn nicht von Relevanz seien, da deren "Ästhetik nicht passen" würde und er einen bestimmten Stil, der in den Kartendecks des Spiels größtenteils vorherrsche, "beibehalten möchte" (EET-Interview mit Arne, 1. November 2021). Nicht nur sein persönlicher Geschmack, sondern auch sein inkorporiertes Wissen über die gängige Gestaltung des Kartenspiels Magic: The Gathering beeinflussten sein Such- und Sehverhalten maßgeblich. [57]

Die verschiedenen Beispiele aus der Museumsstudie und der Laborstudie demonstrieren zusammengefasst, wie die visuelle Auseinandersetzung mit den eigenen Augenbewegungen anhand der ET-Aufnahmen, unterstützt durch Anregungen der Interviewer*in, einen Reflexionsprozess von Studienteilnehmer*innen in Gang setzen konnte, in dem letztere ausführlich ihre inkorporierten Wissensbestände reflektierten und in diesem Fall zu den Affordanzen von Social-Media-Plattformen in Bezug setzen. Dabei kann auch das Wegschauen zum Teil der Praktiken des Anschauens werden und viel über die Wahrnehmungsprozesse der Teilnehmer*innen verraten. [58]

6. Problematisierung und Zusammenfassung

Abschließend bleiben einzelne Aspekte der Methode zu problematisieren, bevor wir nochmals die Potenziale von EET-Interviews zusammenfassen. Probleme bereiteten zum Teil die technischen Bedingungen. Einige der Akteur*innen trugen eine Brille, was die ET-Systeme in der Registrierung der Blickbewegungen behinderte.8) Auch bei Akteur*innen ohne Brille ließ sich im Fall der Museumsstudie trotz sorgfältiger Kalibrierung der Eye-Tracker manchmal feststellen, dass die Aufzeichnungen der Blickmuster nach links oder rechts verschoben waren. Deshalb ließ sich in einigen Fällen nur vermuten, welche Gemäldedetails, Raumarrangements oder Textstellen unsere Studienteilnehmer*innen tatsächlich fokussiert hatten (da Fixationen und Sakkaden verschoben angezeigt wurden). [59]

Eine weitere Problematik war die nur bedingt gegebene Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Akteur*innen und ihrer Praktiken. Unsere Studienteilnehmer*innen kamen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in Museum und Labor. Einige kannten die Räumlichkeiten, Kunstinszenierungen und kuratorischen Präsentationstrategien im Museum bereits, andere waren damit gänzlich unvertraut. Der jeweilige Grad der Vertrautheit mit den musealen Räumlichkeiten und Kunstwerken beeinflusste die Wahrnehmungsmuster. Einige Teilnehmer*innen sprachen darüber hinaus ausschließlich Englisch und konnten die Informationen der deutschsprachigen Objekttexte sprachlich nicht entschlüsseln, was wiederum die Wahrnehmung der Werke beeinflussen konnte. In der Laborstudie wurden den Teilnehmer*innen, wie oben beschrieben, sehr unterschiedliche Ziele gesetzt, die sie ebenfalls mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Wissensbeständen bearbeiteten. Diese Problematik der Nicht-Vergleichbarkeit wog allerdings insofern nicht sehr schwer, als das Ziel unserer ethnografischen Studie kein strikter Vergleich zwischen den Praktiken des Anschauens der Akteur*innen war, sondern die dichte ethnografische Beschreibung dieser Praktiken als Teil des digitalen Bildkuratierens. Insofern war wichtiger, wie sich die Praktiken des Anschauens zu den sonstigen bildkuratorischen Prozessen verhielten, in die die jeweilige Person eingebunden war. Diese Frage konnte mit den EET-Interviews effektiv adressiert werden. [60]

Insgesamt zeigen wir durch unsere Studie exemplarisch das analytische Potenzial von ET-Verfahren als Teil ethnografischer Forschungsdesigns und spezifisch von EET-Interviews auf. Erstens bieten EET-Interviews eine Möglichkeit, sich gemeinsam mit den Teilnehmer*innen an visuelle Wahrnehmungsprozesse zu erinnern und diese ausführlich zu reflektieren. Produktiv war, dass die Interviews unmittelbar nach der ET-Aufnahme stattfanden. Das bedeutete zwar, dass die Interviewerinnen selbst auch keine Vorbereitungszeit hatten und im Interview ihre Fragen zur ET-Aufnahme sehr spontan entwickeln bzw. auf relevante Stellen ad-hoc verweisen mussten. Dafür profitierten die Interviews aber von der noch frischen Erinnerung an die eigenen Praktiken des Anschauens seitens der Akteur*innen. [61]

Im Prozess des Reflektierens wurde dann auch sichtbar, wie durch die Praktiken des Anschauens sensorisch-interpretative Auseinandersetzungsprozesse mit den Kunstwerken in die Tat umgesetzt wurden. Dieser Aspekt war zum Teil spezifisch für unsere Forschung, in der die Auseinandersetzung mit musealen Objekten auf epistemischer, sinnlicher und emotionaler Ebene zu den fest etablierten Routinen der Akteur*innen gehörte. In anderen für EET-Interviews geeigneten Feldern – bspw. bei einem ethnografischen Spaziergang durch eine Stadt – mag der interpretative Anteil weniger ausgeprägt sein (dafür könnten bspw. Erinnerungen an eigene persönliche Erlebnisse innerhalb der entsprechenden Umgebung eine vergleichbare Rolle spielen). Der methodische Punkt hier ist deshalb auch ein anderer: Durch die EET-Interviews kann demonstriert werden, wie intensiv eine visuelle Auseinandersetzung mit einem materiellen Objekt oder Raum sein kann, auch wenn sie nur wenige Sekunden umfasst. Sie ermöglichen also zu zeigen, was in solchen Momenten des Anschauens von den Akteur*innen sensorisch, epistemisch und emotional alles mitverhandelt wird. Die Interviews erlauben, aus solch kurzen Momenten sehr reichhaltige ethnografische Daten zu generieren, die Hinweise auf die Qualität visueller Wahrnehmungsprozesse und ihre Verbindungen zu übergeordneten Praktiken (hier denen des digitalen Bildkuratierens) geben. [62]

Drittens demonstrieren wir durch unsere Studie das Potenzial von EET-Interviews, inkorporierte Wissensbestände und ästhetische Präferenzen zu beleuchten. Neu daran ist nicht, dass Interviews ganz generell solche Wissensbestände und Präferenzen adressierbar machen. Ethnograf*innen nutzen dieses Potenzial von Interviews schon länger, um genau diese Dimensionen alltäglicher Praktiken zu verstehen. Neu an unserer Methode ist allerdings, dass diese Reflexion sich in EET-Interviews auf jene inkorporierten Wissensbestände und ästhetischen Präferenzen richten lässt, die mit den alltäglichen Praktiken des Anschauens einhergehen und diese leiten. Dadurch wird eine wichtige Dimension visueller Wahrnehmungsprozesse ethnografisch greifbar. [63]

Ermöglicht uns die Einbindung von ET-Systemen in die ethnografische Forschung also tatsächlich, das Sehen zu sehen? Diese Frage ist insofern zu verneinen, als das Sehen – verstanden als eine umfassende soziokulturelle Praxis – niemals an sich fassbar werden kann. Die Videoaufnahmen von Blickrichtungen und die Abbildungen von Fixationen und Sakkaden auf diesen Aufnahmen sind lediglich mediatisierte Repräsentationen von Augenbewegungen. Unsere Forschung zeigt, dass diese Repräsentationen allein eben nicht wiedergeben können, was in Momenten des Anschauens alles geschieht und von den Akteur*innen sinnlich-visuell verhandelt wird. Was diese Repräsentationen aber sein können, das sind produktive Reflexionspunkte für die dialogische ethnografische Auseinandersetzung zu visuellen Wahrnehmungsprozessen. Auch wenn sie nicht erlauben, das Sehen zu sehen, so machen sie doch Praktiken des Anschauens ethnografisch anschaulich – und darin liegt ihr Potenzial als Teil multimethodischer ethnografischer Forschungsdesigns. [64]

1) Alternativ wird auch concurrent think-aloud (CTA) und retrospective think-aloud (RTA) unterschieden (LUND 2016, S.607). <zurück>

2) Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Projektnummer 421299207. <zurück>

3) Bei dem mobilen ET-System, das in der Studie genutzt wurde, handelte es sich um das Pupil Invisible ET-System von Pupil Labs. Ein einfaches Brillengestell mit verstellbarem Design ermöglichte es, die kompakte Rahmenfassung individuell an die Kopfform der Studienteilnehmer*innen anzupassen und gleichzeitig eine stabile Positionierung der miniaturisierten Kameras und integrierten Sensoren zu gewährleisten. Die kombinierte Blick- und Umgebungsaufnahmeeinheit der ET-Hardware stellte eine Verbindung zu einem Android-Begleitgerät her, auf dem zuvor die Invisible Companion App zur Erfassung und Direktübertragung der Aufzeichnungen installiert worden war. Die erfassten Daten wurden zur weiteren Visualisierung, Verarbeitung und Analyse simultan in der Pupil Cloud gespeichert. <zurück>

4) Alle auf den Abbildungen zu sehenden Teilnehmer*innen gaben ihr schriftliches Einverständnis zur Veröffentlichung der fotografischen Aufnahmen. <zurück>

5) Die EET-Interviews im Museum zeichnen sich durch einige methodische Schnittmengen mit der von Luise REITSTÄTTER und Martina FINEDER entwickelten Methode des Ausstellungsinterviewrundgangs aus (AIR). Dabei "wird das fokussierte Interview mit der Methode des Thinking Aloud beim Gehen durch die Ausstellung kombiniert" (2021, §14), wobei auch hier eine multisensorische Auseinandersetzung mit den Objekten zu den methodischen Zielen gehört. Im Gegensatz zum AIR fokussieren wir in unseren EET-Interviews insbesondere die visuelle sensorische Wahrnehmung und zielen auf eine verbale Reflexion multisensorischer Erfahrung, die nicht während der tatsächlichen Betrachtung der Objekte stattfindet, sondern während der unmittelbar anschließenden Betrachtung der eigenen Blickbewegungen anhand der ET-Aufnahme. Daneben bildet die Einbettung in ein dezidiert ethnografisches Forschungsdesign eine Spezifik unserer EET-Interviews im Museum. Unabhängig davon scheinen uns EET-Interviews in Museumsräumen und AIR aber sehr gut kombinierbar zu sein. <zurück>

6) Die Namen der Studienteilnehmer*innen sind standardmäßig pseudonymisiert. Allerdings wollten einige Teilnehmer*innen (insbesondere solche, die mit ihrer kuratorischen Tätigkeit auch über Social Media öffentlich sichtbar sind) dezidiert mit ihrem tatsächlichen Namen genannt werden. Diesem Wunsch wird im Folgenden entsprochen. <zurück>

7) Dungeons and Dragons ist ein (nicht digitales) Rollenspiel, bei dem mehrere Spieler*innen gemeinsam einer erzählten Geschichte folgen und dabei miteinander interagieren. Ein*e Spielleiter*in bereitet dafür unterstützende Materialien wie bspw. Bilder für die Spielsitzungen vor. <zurück>

8) In Studien mit umfangreicheren Ressourcen besteht allerdings die Möglichkeit, individuell angepasste Korrekturlinsen zu erwerben, um mögliche Sehfehler auszugleichen oder die Qualität defizitärer Datensätze nachträglich mit einer zusätzlich akquirierten Analysesoftware zu optimieren. <zurück>

Bareither, Christoph (2020). Affordanz. In Timo Heimerdinger & Markus Tauschek (Hrsg.), Kulturtheoretisch argumentieren. Ein Arbeitsbuch (S.32-55). Münster: Waxmann.

Bareither, Christoph (2023). Computergestützte ethnografische Datenanalyse (CEDA): Potenziale und methodische Affordanzen von QDA-Software in der ethnografischen Forschung. Hamburger Journal für Kulturanthropologie, 16, 47-65.

Bareither, Christoph; Geis, Katharina; Greifeneder, Elke; Hillebrand, Vera & Ullrich, Sarah (2023). Das Auge kuratiert mit: Praktiken des Anschauens als Teil des digitalen Bildkuratierens. In Christoph Bareither, Katharina Geis, Sarah Ullrich, Sharon Macdonald, Elke Greifeneder & Vera Hillebrand (Hrsg.), Digitales Bildkuratieren (S.66-83). Hildesheim: Georg Olms Verlag, https://epub.ub.uni-muenchen.de/95774/ [Datum des Zugriffs: 11. April 2024].

Bareither, Christoph; Geis, Katharina; Ullrich, Sarah; Macdonald, Sharon; Greifeneder, Elke & Hillebrand, Vera (Hrsg.) (2023). Digitales Bildkuratieren. Hildesheim: Georg Olms Verlag, https://epub.ub.uni-muenchen.de/95774/ [Datum des Zugriffs: 11. April 2024]

Bareither, Christoph; Macdonald, Sharon; Greifeneder, Elke; Geis, Katharina; Ullrich, Sarah & Hillebrand, Vera (2021). Curating digital images: ethnographic perspectives on the affordances of digital images in museum and heritage contexts. International Journal for Digital Art History, 8(1), 82-99.

Bauer, Daniela & Stofer, Kathryn (2013). Capturing visitors' gazes: Three eye tracking studies in museums. MW2013: Museums and the Web 2013, The annual conference of Museums and the Web, April 17-20, Portland, OR, USA, https://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/capturing-visitors-gazes-three-eye-tracking-studies-in-museums/index.html [Datum des Zugriffs: 20. November 2023].

Beer, Bettina & König, Anika (Hrsg.) (2020). Methoden ethnologischer Feldforschung. Berlin: Reimer.

Bendix, Regina (2006). Was über das Auge hinausgeht: Zur Rolle der Sinne in der ethnographischen Forschung. Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 102, 71-84.

Bischoff, Christine; Oehme-Jüngling, Karoline & Leimgruber, Walter (Hrsg.) (2014). Methoden der Kulturanthropologie. Bern: Haupt UTB.

Bojko, Aga (2013). Eye tracking the user experience: A practical guide to research. Brooklyn, NY: Rosenfeld Media.

Breidenstein, Georg; Hirschauer, Stefan; Kalthoff, Herbert & Nieswand, Boris (2015). Ethnografie: Die Praxis der Feldforschung (2. Überarb. Aufl.). Konstanz: UVK.

Budge, Kylie (2017). Objects in focus: museum visitors and Instagram. Curator: The Museum Journal, 60(1), 67-85.

Burlamaqui, Leonardo & Dong, Andy (2017). Eye gaze experiment into the recognition of intended affordances. ASME Conference Proceedings, 1-9.

Dyer, Adrian G. & Pink, Sarah (2015). Movement, attention and movies: The possibilities and limitations of eye tracking?. Refractory: A Journal of Entertainment Media, 25, https://research.monash.edu/en/publications/movement-attention-and-movies-the-possibilities-and-limitations-o [Datum des Zugriffs: 20. November 2023].

Eghbal-Azar, Kira (2016). Affordances, appropriation and experience in museum exhibitions: visitors' (eye) movement patterns and the influence of digital guides. Dissertation, Ethnologie, Universität zu Köln, https://kups.ub.uni-koeln.de/7606/ [Datum des Zugriffs: 20. November 2023].

Eghbal-Azar, Kira & Widlok, Thomas (2013). Potentials and limitations of mobile eye tracking in visitor studies. Social Science Computer Review, 31(1), 103-118.