Volume 6, No. 1, Art. 8 – Januar 2005

"Gibt es Willensfreiheit?" Möglichkeiten der psychologischen Vergegenständlichung von "Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit"

Uwe Laucken

Zusammenfassung: Die Frage, ob den Menschen die Willensfreiheit gegeben sei, ist eine uralt-strittige Frage. Sie wird von einigen Neurowissenschaftlern erneut aufgeworfen. Der Artikel setzt sich mit den Argumenten jener Neurowissenschaftler auseinander, die behaupten, die Existenz der Willensfreiheit experimentell falsifiziert zu haben.

Um Existenzaussagen machen zu können, muss man über grundsätzliche Existenzmöglichkeiten nachdenken. Dieses Nachdenken nimmt einen großen Teil des Artikels ein. Es werden drei Denkformen unterschieden, die sich durch einen jeweils eigenen Gegenstandsmodus auszeichnen. Wie, so wird anschließend gefragt, lässt sich die Willensfreiheit in diesen Gegenstandsmodi so vergegenständlichen, dass jeweils die Frage ihrer Existenz oder Nicht-Existenz sinnvoll gestellt werden kann.

Dabei zeigen sich kennzeichnende Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten. So erweist es sich, dass die Willensfreiheit als lebenspraktischer Tatbestand im physischen Kosmos der Neurowissenschaften grundsätzlich keinen gegenständlichen Ort finden kann. Aussagen, die Willensfreiheit gebe es nicht, sind somit innerhalb dieser physischen Denkform tautologisch richtig. Sie empirisch zu belegen, erweist sich als Pseudoempirie. Anders sehen die gegenständlichen Unterbringungsmöglichkeiten in den beiden anderen Denkformen, der semantischen und der phänomenalen, aus. Aber auch im Kosmos der semantischen Denkform gibt es Probleme.

Schließlich wird gefragt, wie sich die Gegenstandsentwürfe der drei Denkformen so aufeinander beziehen lassen, dass es aufschlussreich ist, "Wie-ist-es-möglich?"-Fragen aufzuwerfen und zu erforschen.

Keywords: Willensfreiheit, Möglichkeiten der Vergegenständlichung, Denkformen, Erklärungsweisen, Pseudoempirie

Inhaltsverzeichnis

1. Neurosophische Gegenaufklärung: Die vierte Kränkung der Menschheit?

2. Versuche einer empirisch-wissenschaftlichen Falsifikation der Willensfreiheit

3. Erörterte Varianten der Willensfreiheit, vergleichende Betrachtung und Gemeinsamkeiten

3.1 Spontaneitätswillensfreiheit

3.2 Unterbindungswillensfreiheit

3.3 Besinnungswillensfreiheit

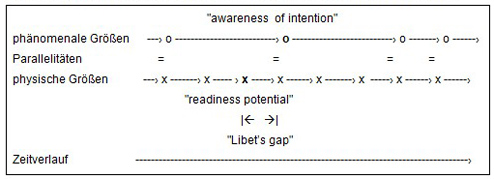

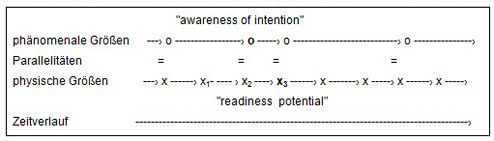

3.4 Gemeinsame Bestimmungsmomente der drei Varianten der Willensfreiheit

4. Psychologische Denkformen, ihre Gegenstandsentwürfe und Ermöglichungsbeziehungen

4.1 Basissemantische Differenzen wissenschaftlichen Erkennens

4.2 Ein Beispiel unterschiedlicher Vergegenständlichungen

4.3 Physische Denkform und ihr Gegenstandsmodus

4.4 Einige Implikationen der Eigenart des Gegenstandsentwurfs der physischen Denkform

4.4.1 Nicht-physische Größen als Erkenntnismittel

4.4.2 Erster Versuch der gegenständlichen Verortung: Pendeln zwischen Korrelation und Kausalität

4.4.3 Zweiter Versuch der gegenständlichen Verortung: "Geist als physikalischer Zustand"

4.4.4 Dritter Versuch der gegenständlichen Verortung: "Geist als Eigenschaft der Materie"

4.4.5 Schlussfolgerung

4.5 Semantische Denkform und ihr Gegenstandsmodus

4.6 Einschub: Willensfreiheit als semantisch prozessiertes Konstrukt

4.7 Die phänomenale Denkform und ihr Gegenstandsmodus

4.8 Ermöglichungsbeziehungen zwischen den Gegenstandsentwürfen verschiedener Denkformen und "Wie-ist-es-möglich?"-Fragen

5. Denkformen und ihre Möglichkeiten, Willensfreiheit zu vergegenständlichen

5.1 Willensfreiheit und die physische Denkform

5.1.1 Willensfreiheit als erkenntnisgegenständliche Größe im physischen Kosmos

5.1.2 Willenfreiheit als Merkmal physischer Größen

5.1.3 Willensfreiheit als eine Größe in der Rubrik der Erkenntnismittel

5.1.4 Willensfreiheit als strikt paralleles phänomenales Geschehen

5.1.5 Die falsifikatorische Irrelevanz LIBETscher Untersuchungen

5.1.6 Schlussfolgerungen

5.2 Willensfreiheit und die semantische Denkform

5.3 Willensfreiheit und die phänomenale Denkform

5.4 Willensfreiheit und ermöglichungstheoretische Überlegungen

6. Neurosophische Gegenaufklärung: Sich selbst auf den Leim gehen!

Der Artikel sei mit einer Warnung begonnen. Die Warnung ist ein Geständnis. Auf die Frage, ob es Willensfreiheit gibt oder nicht, wird der Artikel keine Antwort geben. Deshalb taucht die Frage danach in der Überschrift in Anführungszeichen gesetzt auf. Es geht hier um diese Frage als solche und wie mit ihr zurzeit umgegangen wird. Was der folgende Text liefern soll, sind Beurteilungen von Antworten, die für sich den Anspruch erheben, die Frage nach der Existenz oder Nicht-Existenz der Willensfreiheit schlüssig und empirisch belegt beantworten zu können. Vor allem sind es Neurowissenschaftler, die sich solche Antworten zutrauen. Zwar kann der Artikel nicht sagen, ob es Willensfreiheit gibt oder nicht, er kann aber sagen, wie die neurowissenschaftliche Behauptung einzuschätzen ist, es gebe die Willensfreiheit nicht. [1]

|

Ergänzung Der Text ist mit einigen "Ergänzungen" durchsetzt. Was es damit auf sich hat, sei kurz erläutert. Zum Zustandekommen dieses Artikels hat dreierlei beigetragen: eine massenmedial pulsierenden Diskussion, eine Buch und eine Anfrage. Zum Ersten: Wie sich gleich zeigen wird, ist die Frage nach der Willensfreiheit seit einigen Jahren wieder einmal en vogue. Beispielhaft zeigt sich dies in einer umfangreichen (und wohl noch nicht beendeten) Reihe von Beiträgen, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen sind, beginnend mit einem Beitrag von Klaus LÜDERSSEN vom 4.11.2003. Seither findet in der F.A.Z. ein munteres argumentatives Ping-Pong-Spiel statt. Gibt es sie oder gibt es sie nicht, die Willensfreiheit? Was hieße es, wenn es sie nicht gäbe, z.B. für das Prozessieren des Rechtssystems? Ist das, wovon die Neurowissenschaftler reden, überhaupt die Willensfreiheit, die wir meinen? ... und so weiter. Zum Zweiten: Gegen Ende des Jahres 2003 ist ein Buch, das ich verfasst habe, erschienen. Es handelt von Fragen zur Theoretischen Psychologie. In diesem Buch erörtere ich verschiedene Denkformen der Psychologie und deren jeweilige explanativen und praktischen Möglichkeiten und Grenzen. Dabei kommt auch, aber eher beiläufig, die Frage nach der Erforschung der Willensfreiheit zur Sprache. Zum Dritten: Um die Jahreswende 2003/2004 haben Barbara ZIELKE und Hans WERBIK bei mir nachgefragt, ob ich Lust hätte, zum Thema der Willensfreiheit einen Vortrag an der Universität Erlangen-Nürnberg zu halten. Ich hatte Lust. Von da an dachte ich gründlicher nach, recherchierte und verfolgte aufmerksam die öffentlichen Diskussionen. Das derzeitige Resultat ist dieser Artikel. Zum Inhalt des Artikels haben auch die Fragen beigetragen, die mir von Zuhörern meines Vortrags, den ich am 17. Juni 2004 hielt, gestellt wurden. Einige Fragen konnte ich, so hoffe ich, unmittelbar beantworten. Über andere musste ich erst gründlicher nachdenken. Die Ergebnisse dieses Nachdenkens sind sichtbar in den Text eingeflossen. Ich habe sie wie diese "Ergänzung" hier markiert. Diese Art, mit den Ergänzungen separat umzugehen, soll auch eine Absicht zum Ausdruck bringen: Ich betrachte den Text nicht als abgeschlossene Denkeinheit, sondern als einen ausbaufähigen Denkansatz. Viele Fragestellungen, die in den F.A.Z.-Beiträgen erörtert wurden, erfahren eine thematische Umstrukturierung, wenn man sie in einer Weise aufschlüsselt, die ich hier vorschlage. Und ich hoffe natürlich, dass diese Art der Aufschlüsselung größere Gedankenklarheit zu bringen vermag. [2] |

1. Neurosophische Gegenaufklärung: Die vierte Kränkung der Menschheit?

Begonnen sei mit ein paar Hinweisen darauf, warum das Thema der Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit wieder einmal aktuell geworden ist. Für die geeigneten materialen Voraussetzungen sorgte zweierlei. [3]

Zum einen sind da die Ausläufer der "Dekade des Gehirns", die der US-Senat vor nunmehr etwa einem Vierteljahrhundert ausgerufen hat, um die neurobiologische Forschung gezielt finanziell zu fördern. Dies liefert die ökonomischen Voraussetzungen. [4]

Zum anderen ist da die Entwicklung geeigneter Geräte, der so genannten bildgebenden Verfahren. Dies liefert die technischen Voraussetzungen. [5]

Wie stets, wenn wissenschaftlich epochale neue Geräte geschaffen werden (z.B. das Elektronenrastermikroskop) gibt es ein Flut von Untersuchungen (oft anfänglich wenig theoriebasiert), die die neuen Erfassungsmöglichkeiten hier, da und dort ausprobieren. Ökonomische und technische Voraussetzungen zusammen lieferten den Nährboden für einen neurowissenschaftlichen Forschungsboom, der sich rund um den Erdball ausbreitete, bis nach Deutschland. [6]

|

Ergänzung Meinem Kollegen, dem Biologen Horst Kurt SCHMINKE verdanke ich den Hinweis, dass bereits Ernst HAECKEL Mitte des 19. Jahrhunderts darauf hinwies, dass es in geräteabhängigen Wissenschaften kennzeichnende Forschungskonjunkturen gibt, mit typischen Anfangsmängeln. Seinerzeit ging es um technische Verbesserungen optischer Mikroskope. Diese förderten, so beklagte HAECKEL, das bloße Anhäufen großer Mengen empirischen Materials: "Dieser Irrthum wurde dadurch insbesondere begünstigt, dass die verbesserten Instrumente und Beobachtungsmethoden der Neuzeit, und vor Allem die sehr verbesserten Mikroskope, der empirischen Naturforschung ein unendlich weites Feld der Forschung eröffneten, auf welchem es ein Leichtes war, mit wenig Mühe und ohne grosse Gedanken-Anstrengung, Entdeckungen neuer Formverhältnisse in Hülle und Fülle zu machen ... die erklärende Gedanken-Arbeit (wurde) von den meisten völlig vergessen ..." (HAECKEL, ca. 1860, S.6). [7] |

Zwischenzeitlich gewonnene neurobiologische Erkenntnisse ermutigen einige Wissenschaftler, Fragestellungen aufzugreifen, die seit Jahrtausenden erörtert werden (vgl. SCHNÄDELBACH, 2004), vorrangig von Philosophen, ohne sie bislang letztgültig beantworten zu können. Gerade diese fast unerträglich lange Erörterungsdauer zeige, wie Gerhard ROTH (2000) meint, dass es an der Zeit sei, sich derartiger Fragen empirisch anzunehmen. Nur empirisch-wissenschaftlich lasse sich klären, ob es etwas gibt oder nicht. Und bei der Willensfreiheit ist es die Wissenschaft vom Gehirn, die erforschen könne, ob es sie gebe oder nicht. Wie die Antwort dieser Wissenschaft nach Meinung ROTHs lautet, wurde kürzlich im Zweiten Deutschen Fernsehen einem Massenpublikum erläutert. [8]

Am 28. März 2004, kurz vor Mitternacht, konnte das Fernsehpublikum aus dem Munde Gerhard ROTHs (er hat eine Professur für Verhaltensphysiologe an der Universität Bremen inne) vernehmen, dass all die Menschen, die da glauben, sie seien – zumindest gelegentlich - frei darin, sich zu entscheiden, dies, das oder jenes zu tun, einer Illusion aufsitzen. Peter SLOTERDIJK (Philosoph und Moderator des "Philosophischen Quartetts") kommentierte diese Erkenntnis als die vierte Kränkung, welche die empirische Wissenschaft der Menschheit zugefügt habe. KOPERNIKUS riss sie aus der Mitte des Universums. DARWIN machte sie zu einer Horde nackter Affen. Und FREUD degradierte sie zu Marionetten unbewusster Kräfte. Und nun sind die Neurobiologen dran. Sie rauben den Menschen einen Leitstern ihres Selbstverständnisses, die Willensfreiheit: "On this is founded ... almost the whole conduct of life", meinte im Jahre 1739 der schottische Philosoph David HUME (vgl. 1955, S.182). Dieses durch die "Aufklärung" propagierte Selbstverständnis des Menschen, welches aus ihm beispielsweise einen mündigen Bürger macht, der für sein Tun und Lassen verantwortlich ist, wird nun von manchen Neurobiologen als fälschliche Selbsterhöhung entlarvt. "Das neue Wissen über die neuronale Mechanik unseres Denkorgans sollte den philosophischen Glauben an das selbstbestimmte Individuum als Vorurteil entlarven", so heißt es in einem resümierenden Bericht der Süddeutschen Zeitung (Nr. 113, S.12) vom 17. Mai 2004 über ein Diskussions-Forum zum Thema "Wie frei ist der Mensch?" – mit dabei: Gerhard ROTH. [9]

Im Philosophischen Quartett werden Themen diskutiert, die im Schwange sind. Für die Erörterung der besagten "Vierten Kränkung der Menschheit" gilt das besonders. Seit etlichen Jahren füllen die Weisheiten einiger Neurowissenschaftler den Medienraum, mit zunehmender Tendenz. Ein paar Zitate lassen den Tenor der öffentlichen Diskussion erkennen:

Mit folgenden Worten spricht CRICK (1997) (der Mitentdecker der Doppelhelix-Stuktur der DNS) die Leser seiner Betrachtungen zur naturwissenschaftlichen Erforschung des Bewusstseins an: "Sie, Ihre Freuden und Leiden, Ihre Erinnerungen, Ihre Ziele, Ihr Sinn für Ihre eigene Identität und Willensfreiheit – bei alledem handelt es sich in Wirklichkeit nur um das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen und dazugehörigen Molekülen" (S.17).

Das ist ein Fall einer "ontological reduction" (SEARLE, 1992, S.113), hier (unter anderem) der Willensfreiheit, auf neurobiologische Prozesse. So wie ein Stuhl nichts anderes ist als eine Ansammlung geordneter Moleküle, so ist die Willensfreiheit nichts anderes als eine Ansammlung aktivierter Nervenzellen. Daraus ergibt sich: Alles, was es über die Willensfreiheit zu sagen gibt, lässt sich ebenso gut (oder besser) über das "Verhalten" von Nervenzellen sagen. So trägt man zur "Entmystifizierung" der Willensfreiheit bei: "To figure out when and where volitions (or acts of the will) take place in the brain is thus essential to examining whether volitions really exist, thereby demystifying the concept of volition" (ZHU, 2004, S.304).

Gezielt die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit nimmt Wolf SINGER (2000) (Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt a. M.) aufs neurowissenschaftliche Korn: "Die Annahme ..., wir seien voll verantwortlich für das, was wir tun, weil wir es auch anders hätten tun können, ist aus neurobiologischer Sicht unhaltbar" (S.44). Daraus folgert der Rechtswissenschaftler Klaus LÜDERSSEN, laut Wiedergabe seiner Meinung in der Süddeutschen Zeitung (2004, Nr. 113, S.12): "Für unser Rechtssystem sind die Entdeckungen der Hirnforschung ... dramatisch".

Gleichsinnige Erkenntnisse bringt auch Gerhard ROTH unters Volk, und zwar so massiv und erfolgreich, dass ihm dafür am 3.3.2003 sogar die Urania Medaille verliehen wurde. Sie wird an Wissenschaftler vergeben, die sich um die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse verdient gemacht haben. So klärt uns ROTH wieder und wieder darüber auf, dass die Annahme, wir Menschen seien (zumindest bei passender Gelegenheit) frei, so oder so zu handeln, "wohl eine Illusion (ist)" (2000, S.250). "Die Hirnforschung befreit von (solchen, U.L.) Illusionen" heißt es in der Überschrift eines Zeitungsartikels von ROTH (F.A.Z. vom 1.12.2003). Und schlüssig folgert er: "Einem Mörder individuelle Schuld zuzuschreiben, ist absurd" (ROTH, 2003, zit.n. Der Spiegel, 2/2003, S.25). [10]

Diese neurosophische Weisheit wiederholt ROTH denn auch in dem besagten Philosophischen Quartett. In der Rechtsprechung, so meint er, sei es unsinnig, Verantwortungs- und Schuldfragen klären zu wollen. Wer dies tut, jagt einer Illusion nach. Was Richter sinnvollerweise tun können, ist: Normverstöße feststellen und Strafen verhängen. SLOTERDIJK kommentierte dies so: Straftaten sind aus neurobiologischer Sicht Naturkatastrophen, und so sollte man mit ihnen umgehen. [11]

|

Ergänzung Die Willensfreiheit zur Illusion zu erklären, ist übrigens keine Besonderheit mancher Neurowissenschaftler. Ich will hier nur zwei Alternativbeispiele geben. Erstes Beispiel: Manche Sozialwissenschaftler, vor allem solche, die sozialfunktionale Analysen zwischenmenschlichen Handelns thematisieren, haben die Neigung, Handlungen einzelner Menschen als funktional geforderte Bestandteile sozial koordinierter Interaktionsnetze anzusehen. Das glatte Funktionieren dieser Interaktionsnetze lässt den einzelnen Interakteuren kaum Handlungsspielräume. Für das Handeln so eingebundener Akteure gilt sodann: "If agents' actions are determined then decision is an illusion" (POTTER, 2002, S.240). Entscheidungen, dies oder das zu tun, sind nicht frei, sondern sie ergeben sich aus Intentionen, die den Menschen durch ihre Stellungen in einem Interaktionsnetz vorgegeben sind. "Es gibt Handlungen, und diese Handlungen erfolgen innerhalb von Beziehungen, die ihnen ihren Sinn verleihen" (GERGEN, 2002, S.169). Überspitzt ließe sich sagen, dass das Handeln der Menschen und ihre Intentionen so geschaltet werden, wie es das Prozessieren des Interaktionsnetzes verlangt. "(D)ie Macht (als eine interaktive Beziehungsart, U.L.) geht durch die Individuen hindurch ..." (FOUCAULT, 2003, S.238). Entscheidungs- und folglich Willensfreiheit werden so zur Illusion erklärt. Zweites Beispiel: Hier wird die Willensfreiheit nicht sozialfunktional illusioniert, sondern individualfunktional als Schein entlarvt. Wie den Zitaten von ROTH und SINGER zu entnehmen ist, hängen Willensfreiheit und Rechtsprechungspraxis eng zusammen. So verwundert es nicht, dass sich auch Kriminologen dieses Themas annehmen. So hat DANNER (1968) eine Schrift verfasst, die "Warum es keinen freien Willen gibt" betitelt ist. Seine Begründung umfasst fünf "thesenhafte Sätze" (S.7).

Und ein determiniertes Wollen ist nicht frei. Aus diesen "Thesen" leitet DANNER sodann Folgerungen für die "Erziehung und Kriminalprophylaxe" (S.68) ab, die jenen Folgerungen gleichen, die ROTH uns (s.o.) anempfiehlt. DANNER propagiert: "Kein Schuldvorwurf, nur Missbilligung, und keine vergeltende 'Strafe', sondern nur erzieherische (= determinierende) Maßnahmen" (ebd.), die auch in Strafen bestehen können. – Hier ließe sich nun als drittes Beispiel der Illusionierung des Willensfreiheit SKINNERs "Beyond Freedom and Dignity" (1971) anschließen ... und so weiter. Ich will all diese Auffassungen hier nicht kommentieren. Ich will hier nur beispielhaft erwähnen, dass das Illusionieren der Entscheidungs- und Willensfreiheit kein Privileg der Neurowissenschaftler ist. [12] |

2. Versuche einer empirisch-wissenschaftlichen Falsifikation der Willensfreiheit

So weitgehende Schlussfolgerungen zieht man als Wissenschaftler wohl nur, wenn man sich seiner Sache sicher ist. Und Sicherheit ziehen Naturwissenschaftler aus experimentellen Untersuchungen und deren Befunden. Und so beruft sich denn auch ROTH (2004a) auf eine Vielzahl von Laborexperimenten "über 'willentliche' Handlungssteuerung" (S.133). Und sie alle haben ergeben: "Es gelingt nicht, irgendeinen Kausalzusammenhang zwischen dem Gefühl, etwas frei zu wollen (oder gewollt zu haben) und einer bestimmten Handlung nachzuweisen" (ebd.). [13]

Die Laboruntersuchungen, von denen Roth spricht, gehen auf Experimente des Neurobiologen Benjamin LIBET zurück. Der Untertitel eines Artikels besagt bereits sein Erkenntnisergebnis: "The unconscious initiation of a freely voluntary act" (LIBET u.a., 1983, S.623). Wie sieht das Experiment aus, aus welchem LIBET so weitreichende Schlüsse zieht? [14]

Die Versuchspersonen werden in dem Experiment aufgefordert, sich hinzusetzen und eine Art Uhr zu fixieren. Auf ihr kreist ein einzelner Zeiger (konkret: ein Lichtpunkt). Eine Runde dauert etwa zweieinhalb Sekunden. Die Versuchspersonen werden zudem aufgefordert, eine willentliche Bewegung zu vollführen. Sie sollen ein Handgelenk beugen (bei einer späteren Untersuchung ist es ein Finger). In der Versuchsinstruktion heißt es, sie sollen dies "freely and capriciously" tun. Hat eine Versuchsperson die instruierte Bewegung vollzogen, so kreist der Zeiger noch kurzzeitig und stoppt dann. Nun soll die Versuchsperson sich erinnern und berichten, in welcher Position auf dem Zeigerblatt der Zeiger sich befunden hat, als sie sich bewusst wurde, dass sie ihr Handgelenk (oder ihren Finger) beugen will. Der so bestimmte Zeitpunkt wird auf einer Zeitachse markiert. LIBET nennt ihn "awareness of intention". [15]

Gleichzeitig werden elektrophysiologische Messungen vorgenommen. Hier interessiert lediglich die Messung des so genannten Bereitschaftspotenzials ("readiness potential"). Das Bereitschaftspotenzial wird nicht-invasiv an der Schädeloberfläche abgeleitet (wie beim EEG). Das Bereitschaftspotenzial ist ein negatives elektrisches Potenzial, dass sich im Millisekundenbereich vor jeder Aktivierung motorischer Bahnen aufbaut und über den Kortex ausbreitet. [16]

Die entscheidenden Daten sind Zeitpunktvergleiche: der Zeitpunkt des Beginns des Aufbaus eines Bereitschaftspotenzials und der Zeitpunkt der Intentionsgewahrwerdung (den ebenfalls gemessenen Zeitpunkt des Beginns der Bewegungsausführung kann ich hier unberücksichtigt lassen). Vergleicht man beide Zeitpunkte auf der Zeitachse, so zeigt sich, dass die Intentionsgewahrwerdung im Durchschnitt 350 ms nach dem Beginn des Aufbaus des Bereitschaftspotenzials auftaucht. Daraus folgert LIBET (1999), zunächst noch nicht ganz entschieden: "The initiation of the free voluntary act appears to begin in the brain unconsciously, well before the person consciously knows he wants to act" (S.51). Später lässt er die Unentschiedenheit beiseite: "(T)he brain is preparing the purportedly 'free' actions significantly before the subject himself is aware that he intends to move. This temporal gap poses difficulty for the traditional concept of free will" (HAGGARD & LIBET, 2001, S.49). [17]

Es ist dieser "Libet's gap" (ebd.), welcher ROTH zu der Überzeugung führt, die Willensfreiheit sei experimentell falsifiziert und mithin eine Illusion, denn wenn, wie HAGGARD und LIBET (2001) es sagen: "preparatory brain activity causes our conscious intentions" (S.48), dann leben die Menschen gleichsam eine Art Rückspiegeldasein. Sie glauben zwar, sie blickten wie Autofahrer durch die Frontscheibe, um vorausschauend beispielsweise zu entscheiden, ob sie rechts abbiegen oder weiter geradeaus fahren, aber sie irren sich. Menschen können nur der Handlungswirklichkeit gewahr werden, deren neuronale Veranlassung bereits hinter ihnen liegt, die gleichsam im Rückspiegel erscheint. Und in diese projizieren sie dann im Nachhinein ihr Entscheiden und Wollen ("the subjective time of the stimulation is referred backward in time", LIBET, 2002, S.291). Die Süddeutsche Zeitung fasst diese Erkenntnis in folgende Überschrift: "Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun" (Nr.113, S.12). [18]

Nun ließe sich trefflich darüber streiten, ob die geschilderte Untersuchungsart solch weitreichende Interpretationen zulässt. Es ließen sich viele Fragen zur externen und zur internen Gültigkeit der Untersuchungsart stellen, und das ist inzwischen auch zuhauf geschehen (vgl. z.B. "Ein Fingerschnipsen ist keine Partnerwahl", WALDE, 2003, S.14). Begonnen hat dies bereits 1985 mit einem Diskussionsheft der Zeitschrift "Behavioral and Brain Sciences" (Bd. 8), eine weitere Erörterungsrunde erschien 2002 in der Zeitschrift "Consciousness and Cognition" (Bd. 11). Daneben gibt es zahllose Einzelartikel, die "Libet's gap" und seine Aussagekraft besprechen (vgl. z. B. HARTMANN, 2000; SEARLE, 2000). Im Blick auf all dies gesteht ROTH (2004a) zwar zu, dass die "sattsam diskutierten Experimente von LIBET" (S.133) möglicherweise "nur beschränkt aussagekräftige Laborexperimente" (ebd.) sind, doch hebt er die Beschränkung sogleich wieder auf, indem er fortfährt: "(S)ie fügen sich aber nahtlos in alle anderen psychologischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über 'willentliche' Handlungssteuerung ein" (ebd.), und diese besagen: Willensfreiheit gibt es nicht! Die vierte Kränkung der Menschheit ist also unausweichlich; sie ist empirisch-naturwissenschaftlich belegt. [19]

Es ist für meinen Argumentationszusammenhang, den ich hier ausbreiten will, nicht erforderlich, das argumentative Für und Wider und die Berechtigung von ROTHs summarischer Deutung der Aussagekraft der Experimente zu erörtern. Zum Zwecke des Argumentierens gehe ich vielmehr davon aus, dass die Experimente für sich genommen aussagekräftig sind. Dieses Vorgehen, fragwürdige Aussagen zum Zwecke des Argumentierens nicht zu hinterfragen, sondern fraglos hinzunehmen, um dann die Voraussetzungen, auf denen sie ruhen, und die Folgerungen, die sich daraus ergeben, zu erörtern, werde ich in diesem Text des Öfteren praktizieren. Daraus darf nicht gefolgert werden, dass ich die Fragwürdigkeit dieser Aussagen nicht für erörterungswert erachte, nur geht es mir hier um ein anderes Thema. Es geht um die "Frage nach der Existenz oder Nicht-Existenz von Willensfreiheit" (ROTH, 2004a, S.113) und um die Grundsätze ihrer Beantwortung. [20]

Wer Existenzfragen stellt, der muss sich über Existenzmöglichkeiten Gedanken machen. Damit bin ich beim Untertitel dieser Arbeit: "Möglichkeiten der psychologischen Vergegenständlichung von 'Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit'". [21]

Um das so umrissene Thema abzuhandeln, ist dreierlei zu leisten: Erstens, es ist zu klären, was mit "Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit" gemeint ist. Zweitens, es ist zu klären, welche Möglichkeiten einer psychologischen Vergegenständlichung sich ansetzen lassen. Und drittens, es ist zu klären, wie sich in diesen Vergegenständlichungsmöglichkeiten die "Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit" gegenständlich jeweils unterbringen lässt, zumindest hypothetisch, so dass die Existenzfrage gestellt werden kann. In dieser Reihenfolge geht es nun weiter. [22]

3. Erörterte Varianten der Willensfreiheit, vergleichende Betrachtung und Gemeinsamkeiten

Die Arbeit ist ganz im Sinne des neurowissenschaftlichen Zugangs objektwissenschaftlich angelegt. Es wird hypothetisch davon ausgegangen, dass es etwas gibt, und es wird gefragt, ob diese Existenz-Hypothese berechtigt ist. Das hier fragliche Etwas ist die Willensfreiheit. Um zu klären, was mit Willensfreiheit gemeint ist, stütze ich mich auf Aussagen von Neurowissenschaftlern und darauf, was uns unser aller alltagspraktisches Umgangswissen dazu sagt. [23]

Mit dieser Eingrenzung erspare ich es mir, das Thema in einen philosophischen Rahmen stellen zu müssen, in dem es seit zweieinhalb Jahrtausenden erörtert wird. Diese philosophischen Reflexionen kundig einzubeziehen, würde meinen Wissenshorizont überschreiten. Nur noch dunkel erinnere ich mich beispielsweise an die Selbstbetrachtungen des AUGUSTINUS und an den differenziert ausgebreiteten Zusammenhang zwischen göttlicher Allmacht, Willensfreiheit, Schuld und Sünde. Ich gehe auch nicht auf KANTs (1967) transzendentale Analysen der "Freiheit im kosmologischen Verstande" (S.561) und der "Freiheit im praktischen Verstande" (ebd.) ein, auch nicht auf HARTMANNs (1962) "Kritik der Kantischen Freiheitslehre" (S.686) ... und so weiter. All solche Reflexionen lasse ich hier "außen vor". [24]

Zunächst nehme ich eine Entdifferenzierung vor: In der Überschrift rede ich von der Dreiheit "Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit". Das unterlasse ich von nun an. Ich spreche nur noch von Willensfreiheit. Dies tue ich nicht, weil ich meine, die Begriffe ließen sich nicht unterscheiden. Ich tue es, weil die Neurowissenschaftler die Begriffe nicht trennen. Und mit ihnen möchte ich mich hier ja auseinandersetzen. Die meisten Neurowissenschaftler sprechen umfassend von Willensfreiheit und nennen die Debatte um sie die "Willensfreiheitsdebatte" (ROTH, 2004a). Schaut man sich die Bestimmungen der Willensfreiheit durch die Neurowissenschaftler an, so stellt man fest, dass sie die Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit sich wechselseitig bestimmen lassen. [25]

HAGGARD und LIBET (2001) bestimmen die Willensfreiheit so: "(W)e have conscious free will: that is, we have conscious intentions to perform specific acts, and those intentions can drive our bodily action, thus producing a desired change in the external world" (S.47). An anderer Stelle wird Willensfreiheit als "freely voluntary act" (LIBET u.a., 1983, S.623) spezifiziert. Und in der Untersuchung von 1985 sagt LIBET: "The subjects were free ... to choose to perform this act at any time the desire, urge, decision or will should arise in them" (S.530). SINGER (2000, S.44) verbindet die Willensfreiheit mit der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Handlungen zu wählen ... und so ließe sich fortfahren. In all diesen Bestimmungen implizieren sich Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit wechselseitig. Ich schließe mich dieser entdifferenzierenden Redeweise hier an und spreche übergreifend von Willensfreiheit. [26]

So frage ich beispielsweise nicht, ob jemand, wenn er etwas trinken will, weil er durstig ist, wollen kann, dass er nicht trinken will, und ob man von ihm, falls ihm dies nicht gelingt, sagen muss, er sei nicht willensfrei. Solche Spitzfindigkeiten, die aus dem Begriff der Willensfreiheit herausgelesen werden können, lasse ich hier beiseite. Sie zu erörtern, trüge nicht zur Klärung der Frage, um die es hier vorrangig gehen soll, bei. [27]

Nun nehme ich eine Differenzierung vor: Unterhalb des begrifflich weiten Dachs der Willensfreiheit möchte ich insofern differenzieren als ich verschiedene Varianten derselben trenne. Ich unterscheide drei Varianten der Willensfreiheit: Spontaneitätswillensfreiheit, Unterbindungswillensfreiheit und Besinnungswillensfreiheit. [28]

3.1 Spontaneitätswillensfreiheit

Das ist die von LIBET inszenierte Willensfreiheit. Am Besten versteht man sie, wenn man sich LIBETs Instruktion, wie Menschen handeln sollen, die diese Freiheit praktizieren, anschaut. In der ursprünglichen Untersuchung (LIBET u.a., 1983) wurde den Versuchspersonen gesagt, sie sollten "freely and capriciously" handeln, das heißt das Handgelenk beugen. In der Untersuchung von 1985 erläutert LIBET die Instruktion so: "The subject ... is instructed to allow each such act to arise 'spontaneously' without deliberately planning or paying attention to the 'prospect' of acting in advance" (S.530). [29]

Dieser Erläuterung entlehne ich die Bezeichnung Spontaneitätswillensfreiheit. Das Libet-Experiment mag als paradigmatische Realisierung dieser Willensfreiheitsvariante gelten. Und wie LIBET meint belegt zu haben (obgleich er dies, wie er sagt, anfänglich gar nicht beabsichtigte), gibt es sie nicht. Er verwirft also die Existenz-Hypothese. [30]

3.2 Unterbindungswillensfreiheit

Diese Willensfreiheitsvariante ist, so meint LIBET, den Menschen gegeben. Sie besteht darin, einen aufkommenden Handlungsimpuls zu unterbinden, so dass die ihm gemäße Handlung nicht zur Ausführung gelangt. "(W)e have a conscious veto over the acts our brain has previously unconsciously prepared (so called 'free won't'), even if we lack conscious free will" (HAGGARD & LIBET, 2001, S.48). [31]

Aus der Existenz dieser Unterbindungswillensfreiheit leiten HAGGARD und LIBET übrigens Folgerungen ab, die in krassem Widerspruch zu dem stehen, was ROTH und SINGER in ihren massenmedialen Auftritten als Resultat der LIBETschen Untersuchungen verbreiten. Entgegen ROTH und SINGER verwerfen HAGGARD und LIBET (2001) die Verantwortungs- und Schuldkalküle in der Rechtsprechungspraxis nicht als wissenschaftlich haltlos, sie sagen vielmehr: "This brilliant revision of the traditional concept of free will saves most of its derivable corollaries, such as individual liberty and moral responsibility, while maintaining compatibility with modern neuroscience" (S.48). [32]

Die scholastische Frage: "Hätte Adam den Apfel, den ihm Eva darbot, verweigern können?" würde LIBET eindeutig bejahen. Er ist also schuldig und deshalb zu Recht des Paradieses verwiesen worden. [33]

Die Existenz dieser Unterbindungswillensfreiheit wird übrigens in der Rechtsprechungspraxis schon lange unterstellt. Ertappt beispielsweise ein Mann seine Ehefrau in flagranti mit einem Nebenbuhler im Bett und schlägt er daraufhin gleichsam unvermittelt zu, dann wird die Tat anders beurteilt, als wenn zwischen der Beobachtung der Untreue und der aggressiven Tat einige Zeit verstrichen ist. Im letzteren Fall hat er freiwillig gehandelt. Er hat freiwillig auf die Möglichkeit, den Handlungsimpuls zu unterbinden, verzichtet. [34]

Damit ist jene Freiheit gemeint, die wohl HUME (vgl. 1955) meinte, als er sagte, auf ihr gründe unsere zwischenmenschliche Lebensführung, zumindest in wichtigen Lebensbezügen. Beispiele für das Praktizieren dieser Freiheit mögen wichtige Marken des Lebenswegs eines jungen Mannes sein: Wehrdienst verweigern, Studienfach aussuchen, Wahl eines Berufs, Heirat eines Lebenspartners, Eintreten in eine politische Partei, Kauf eines Hauses und dergleichen existenzielle Entscheidungen und Handlungen mehr. Es ist die Besinnungswillensfreiheit, die Menschen schlaflose Nächte bereiten kann. Es lohnt sich, den Implikationsgehalt dieser Willensfreiheit zu explizieren. Was denken Menschen in ihrem alltäglichen Lebensvollzug mit, wenn sie sich oder einem Mitmenschen Besinnungswillensfreiheit unterstellen? [35]

Besinnungspotenzial: Die Besinnungsfreiheit setzt ein Potenzial voraus, von dem manche philosophischen und biologischen Anthropologen meinen, es unterscheide den Menschen vom Tier (vgl. z.B. PLESSNER, 1980-83). Menschen können in ihrem Handlungsstrom innehalten, aus diesem gleichsam heraustreten, um die Lebenssituation, in der sie sich befinden, so zu vergegenständlichen, dass sie diese nach Maßgabe irgendwelcher Gesichtspunkte durchdenken können: In welcher Lage befinde ich mich? Was mache ich hier eigentlich? Wie stelle ich mich dazu? Das ist mit Besinnen gemeint – alternativ ließe sich von Reflektieren, von Sich-bewusst-Machen, von Nachdenken, von Bedenken reden. Die Vorschläge, die antike griechische und römische Philosophen den Menschen machen, damit sie sich von üblen Gedanken, Launen und Gefühlen heilen können, basieren alle ausdrücklich auf diesem Besinnungspotenzial (vgl. HADOT, 1991; LAUCKEN, 1994). [36]

Offener Möglichkeitshorizont: Mit solchem Besinnen betreten Menschen aber erst den Raum möglicher Freiheit. Erst wenn das Besinnen zu dem Ergebnis führt, ein Mensch könne sich entscheiden, so oder so zu handeln oder es zu unterlassen, erfährt ein Mensch sich als frei. Zur Besinnungswillensfreiheit gehört ein (mehr oder weniger) offener Möglichkeitshorizont. [37]

Eigene Einsicht: Welcher Beschaffenheit dieser Möglichkeitshorizont ist, das zu wissen, muss eigener Einsicht entsprungen sein. Eine Lebenslage, in der ein Mensch zwar weiß, er könne dies oder das tun, in der er aber aus mangelnden Gründen nicht weiß, warum sich ihm diese Möglichkeiten bieten und welche Folgen die jeweiligen Realisierungen nach sich ziehen, ist keine Situation, in der sich ein Menschen als besinnungswillensfrei erfährt. Besinnungswillenfreiheit setzt selbständiges Denken und Einsehen voraus (natürlich können einem Menschen diese Einsichten von Mitmenschen vermittelt werden) und sie setzt auch ausreichend Zeit, dieses vollziehen zu können, voraus. [38]

Erträgliche Folgen: Aber selbst dann, wenn die Handlungsmöglichkeiten eigenem Einsehen entsprungen sind, erfahren sich Menschen dann nicht als besinnungswillensfrei, wenn alle Alternativen bis auf eine mit unerträglichen Folgen verbunden sind. Zum Erfahren von Besinnungswillensfreiheit gehört, dass die voraussichtlichen Folgen einzelner Handlungsmöglichkeiten als erträglich eingeschätzt werden. In diesen Einschätzungen werden Menschen sich sicherlich unterscheiden, so dass eine Situation von einem Menschen als willensfrei, von einem anderen als zwanghaft erfahren werden kann. [39]

Unsicherheitsbelastet: Die abgesehenen Folgen verschiedener Handlungen sind stets voraussichtlicher Natur. Zur Besinnungswillensfreiheit gehört in der Regel, dass die Entscheidung für eine Handlungsmöglichkeit unsicherheitsbelastet ist. Zwar hat ein Mensch bestimmte Erwartungen, an denen er sich ausrichtet, doch bleibt stets die Sorge, es könne auch anders kommen. [40]

Selbstbestimmt: Ein Mensch erfährt sich schließlich erst dann als willensfrei, wenn er sich als die Instanz erfährt, die in dem dargelegten Einschätzungs- und Urteilszusammenhang für sich festlegt, welche Handlung sie vollzieht. Erst dann erfährt er sich als jemanden, der für sein Handeln zuständig ist. [41]

Fasst man diesen Explikationsbefund zusammen, so kann man sagen: Als willensfrei im Sinne der Besinnungswillensfreiheit erfährt ein Mensch sich und sein Handeln, wenn Folgendes gilt: In einer bestimmten Situation führt ein Mensch A eine Handlung X aus, weil er dafür gute Gründe hat. Diese hat er aus eigener Einsicht gewonnen (oder er hat sie sich zueigen gemacht). Wenn A sich entschieden hätte, nicht die Handlung X sondern die Handlung Y auszuführen, so hätte er nicht unerträgliche Folgen befürchten müssen. Zwar hofft A, dass das Tun von X bestimmte Folgen haben wird, doch kann er sich dessen nicht ganz sicher sein. All diese Erkenntnisse ergaben sich für A aus der (reflexiven) Besinnung seiner Situation. Die daraus resultierende Handlung schreibt er sich als Besinnungs- und Vollzugsinstanz zu. [42]

Es ist leicht ersichtlich, dass die Besinnungswillensfreiheit mit LIBETs Spontaneitätswillensfreiheit nichts zu tun hat. Man könnte fast sagen, diese ist das Gegenteil von jener, zumindest dann, wenn die Versuchspersonen sich so verhielten, wie LIBET (1985) sie instruierte, sich zu verhalten: "(W)ithout deliberately planning or paying attention to the 'prospect' of acting in advance" (S.530). Das Libet-Experiment ist also ausdrücklich keine experimentelle Realisation der Besinnungswillensfreiheit, sondern es ist die Realisierung einer Willensfreiheit, die, so vermute ich, die meisten Menschen in ihrem alltäglichen Lebensvollzug wohl kaum als einen relevanten Fall von Willensfreiheit betrachten würden. Ich will mich durch diese Relevanzeinschätzung jedoch nicht davon abhalten lassen, die Spontaneitätswillensfreiheit weiterhin als eine denkbare Variante der Willensfreiheit im Blick zu behalten. Ich greife also nicht Kritiken an LIBETs Experiment auf, die besagen, dass das, was er untersucht habe, gar nichts mit Willensfreiheit zu tun habe bzw. dass es eine lebenspraktisch ziemlich irrelevante Variante darstelle. [43]

Eines sollte damit klar sein. Sollte LIBET (aus welchen Gründen auch immer) Recht haben, dass es die Spontaneitätswillensfreiheit nicht gibt, dann sagt deren Inexistenz noch nichts über die Existenz der Besinnungswillensfreiheit aus. – Aber auch diese Folgerung soll hier nicht weiter thematisiert werden. [44]

|

Ergänzung WEGNER (2002) beschreitet mit seiner "Illusion of conscious will" (Titel) einen argumentativen Weg, welcher der Betrachtung wert ist. WEGNER folgert diese Willens-Illusion daraus, dass Menschen manchmal (oder häufig) etwas tun, von dem sie im Nachhinein meinen, sie hätten es freiwillig getan, obgleich sie sich darin täuschen. Durch raffinierte experimentelle Inszenierungen (z.B. die "I spy"-Inszenierung) gelang es ihm, Versuchspersonen dieser Selbsttäuschung zu überführen. Gesetzt den Fall, die experimentellen Befunde sind valide, so ergibt sich daraus gleichwohl nicht, dass es keinen bewussten Willen und mithin keine Willensfreiheit gibt. Es ergibt sich daraus lediglich, dass es durch geschickte Manipulationen gelingen kann, Menschen zu suggerieren, sie seien Urheber bestimmter Taten, obgleich sie es nicht sind (man denke hier auch an die immer wieder argumentativ bemühten "posthypnotischen Handlungen"). WEGNERs Befunde sind interessante Befunde, doch aus ihnen lässt sich keine Widerlegung der Möglichkeit bewussten Wollens ableiten. So ist ja auch die Möglichkeit optischer Täuschungen kein Beleg dafür, dass es kein veridikales visuelles Wahrnehmen geben kann. Und ein Weiteres sei hier ergänzend vermerkt: Es ist beispielsweise für einen Handlungstheoretiker kein Problem, Handlungen so weit zu fraktionieren/zu zerlegen (z.B. einschlusshierarchisch gemäß dem TOTE-Modell von MILLER, GALANTER & PRIBRAM, 1960), dass niemand mehr auf die Idee kommt, für das gewöhnlich Vollziehen solcher aktionalen Zerlegungseinheiten (z.B. eine Vorwärtsbewegung des rechten Fußes beim Laufen zum Briefkasten) Willensfreiheit zu reklamieren. Daraus ergibt sich aber nicht, dass dann auch einschlusshierarchisch umfassendere Handlungen nicht willensfrei vollzogen werden. So ist es offensichtlicher Unsinn, zu sagen, dass die Studienfachwahl eines Studierenden deswegen nicht besinnungswillensfrei vollzogen worden sein, weil er "unbewusst" oder "automatisiert" (also nicht willensfrei) seine Bewebungsunterlagen mit der linken Hand in den Briefkasten geworfen hat. [45] |

3.4 Gemeinsame Bestimmungsmomente der drei Varianten der Willensfreiheit

Keinesfalls soll die Unterscheidung der drei Varianten suggerieren, damit sei der Variantenspielraum erschöpft. Die Auswahl der drei Varianten folgt hier konkret thematischen Überlegungen: die Spontaneitäts- und die Unterbindungswillensfreiheit werden von LIBET eingeführt (auch wenn er sie so nicht nennt) und die Besinnungswillensfreiheit soll hier als ein Kontrast, der die bemerkenswerte Besonderheit vor allem der Spontaneitätswillensfreiheit klar hervortreten lässt, dienen. [46]

Über alle Unterschiede hinweg sind aber allen drei Varianten der Willensfreiheit einige Bestimmungsmomente gemeinsam. Sie sind für alle drei Varianten der Willenfreiheit konstitutiv. Denkt man sich eines dieser Momente weg, so macht es keinen Sinn mehr, von Willensfreiheit (gleichgültig, ob sie illusionär oder real ist) zu reden, weil dann das, was damit gemeint ist, verschwunden wäre. [47]

Es wird im Übrigen nicht der Anspruch erhoben, dass die im Folgenden explizierten Bestimmungsmomente das Spektrum gemeinsamer Momente erschöpfen, sie werden hier herausgegriffen, weil sie bei nachfolgenden Erörterungen wieder aufgegriffen werden. [48]

Ich-Bezug: Die im Lebensvollzug von Menschen erfahrene Willensfreiheit setzt stets eine Instanz voraus, die sich als ein Ich, das handelnd zu fungieren vermag, begreift. Sehr deutlich tritt dieser Ich-Bezug bei der Besinnungswillensfreiheit hervor. Hier taucht das Ich gleichsam doppelt auf, als besinnende Vollzugs- und als besonnene Gegenstandsinstanz. Doch auch bei den beiden anderen Willensfreiheitsvarianten wird er vorausgesetzt. Bei der Spontaneitätswillensfreiheit erkennt man dies bereits an der Instruktion, die LIBET seinen Versuchspersonen gibt. Die Versuchspersonen werden angesprochen als Personen, die als Handlungsinstanzen fungieren können. Und bei der Unterbindungswillensfreiheit taucht bei LIBET das Ich sogar als moralische Instanz auf, die nein sagen kann. Allgemein gesagt: Eine Person erfährt sich potenziell als frei, wenn sie von sich sagen kann: "Ich bin es, die da handelt". Es gibt kein Freisein ohne personalen Ich-Bezug. [49]

SEARLE (2000) spricht in vergleichbaren Argumentationszusammenhängen davon, dass ein "Selbst" postuliert werden müsse ("postulation of a self", S.16). Der Phänomenologe Edmund HUSSERL (1954) spricht von einem (transzendentalphänomenologisch geforderten) "leistend-fungierenden Ich". [50]

|

Ergänzung In diesem Ich-Bezug steckt auch nicht der Hauch einer Homunculus-Unterstellung (oder eines "Geists in der Maschine", RYLE, 1949), auch die Annahme eines irgendwo außerhirnlich hausenden "zentralistischen Dirigenten" (so SINGER in der F.A.Z vom 8. 1. 2004) ist hier gänzlich abwegig. Der Ich-Bezug expliziert lediglich eine Implikation des Begriffs der Willensfreiheit. Dächte man sich diese Implikation weg, dann ergäbe es keinen Sinn mehr, von Willensfreiheit zu sprechen. [51] |

Intentionale Gebundenheit: Es widerspricht dem lebenspraktischen Erfahren von Willensfreiheit, sie so zu bestimmen, als erfordere sie gleichsam das Vorhandensein eines kausalen Nullpunkts. Für alle hier vorgestellten Willensfreiheiten gilt, dass ihre Vollzugsrealisierung nicht voraussetzt, dass sich in ihr ein unbedingter Bedinger Bahn bricht (wie ROTH, 2004a, zu meinen scheint). Niemand würde sein Handeln als willensfrei erfahren, wenn es unbedingt aus ihm herausbräche, so dass er nicht in der Lage wäre, Gründe anzugeben. Wem dies geschähe, der würde an sich das Gegenteil von Willensfreiheit erfahren. Folgerichtig wurde von LIBET u.a. (1983) der "freely voluntary act" (S.623) als instruierbar angesehen: Die Versuchspersonen sind gebeten worden, an einer Untersuchung teilzunehmen. Sie erklären sich bereit. Und nun sitzen sie da und hören sich an, was sie gleich machen sollten. Sie sollen, so sagt man ihnen, eine besondere Intention bilden, die Intention "spontan" zu handeln. Das tun sie sodann und sie erfahren sich dabei als ein personales Ich, das die Intention, spontan zu handeln, realisiert. Ihr willensfreies Handeln ist also intentional gebunden. Menschen erfahren sich mithin als willensfrei, wenn ihr Handeln ihren Intentionen entspricht und wenn die Intentionen sich aus ihren Überlegungen ergeben. Allgemein gilt: "When thought seems to cause action, we experience will" (WEGNER & ERSKINE, 2003, 685). Ein Verhalten, das denk- und intentionsfrei plötzlich aus uns hervorbricht, wäre der Gipfel erlebter Unfreiheit. So etwas kann mit "spontan" (die lexikalische Bedeutung ist nicht ganz eindeutig) nicht gemeint sein, auch nicht von LIBET, denn sonst ließe sich die Spontaneitätsintention ja nicht derart instruieren, wie er es getan hat. Kausale Nullpunkte lassen sich nicht instruieren. Die Annahme, dies sei möglich, wäre in sich widersprüchlich. [52]

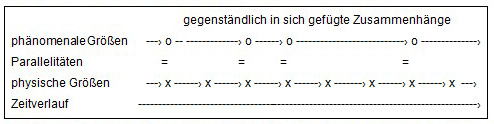

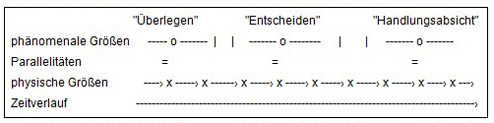

Inferenzielle Einbettung: Dies ist eine Erweiterung des Moments der intentionalen Gebundenheit. Die Einbettung der Willensfreiheit, gleich welcher Variante, in den irgendwie artikulierten Aktivitätsstrom einer Person ist für diese inferenzieller Art. Die einzelnen Glieder sind untereinander inhaltlich folgerichtig geordnet. Ein Beispiel: Gesetzt den Fall, es läge folgender Zusammenhang vor "... Überlegen, Unterscheiden, Vergleichen, Abwägen, Entscheiden, Beschließen, Wollen, Handeln ("freely voluntary act"), Ergebnis, Folgen ...", dann sind diese einzelnen Abschnitte untereinander nicht zufällig oder willkürlich geordnet, sondern sie gehorchen einer klaren inferenziellen Ordnung. Nur in dieser Ordnung hat der "freely voluntary act" seinen Ort um als eben solcher Akt fungieren zu können (man kann ihn nicht vorziehen und beispielsweise zwischen Überlegen und Unterscheiden platzieren oder hinausschieben und zwischen Ergebnis und Folgen unterbringen). [53]

Das mag an explizierenden Überlegungen zur Willensfreiheit genügen. Die nächsten Schritte meiner Darlegungen zielen darauf ab, die explizierten Varianten der Willensfreiheit, vor allem ihre gemeinsamen Bestimmungsmomente daraufhin zu befragen, wie sie sich psychologisch vergegenständlichen lassen, so dass die "Frage nach der Existenz oder Nicht-Existenz von Willensfreiheit" (ROTH, 2004a, S.133) gestellt und beantwortet werden kann. [54]

|

Ergänzung Auf eine Frage, die manchem an dieser Stelle in den Sinn kommen könnte, möchte ich hier noch eingehen. Ich habe das, was mit Willensfreiheit angesprochen wird, zu explizieren versucht. Warum, so mag sich manch einer fragen, liefere ich nicht eine knappe und klare Definition und erspare mir so die Mühen des Explizierens, zumal das Explizieren stets unschärfer ist als das Definieren? Ich will mit einer Gegenfrage antworten. Was wäre damit gewonnen, wenn ich hier eine Definition der Willensfreiheit vorlegte, die zwar knapp und bündig wäre, die aber als solche im Lebensvollzug konkreter Menschen nicht vorkäme? Die "Willensfreiheitsdebatte" (ROTH, 2004a) ist deshalb so spannend und auch öffentlichkeitswirksam, weil in ihr eine Größe thematisiert wird, die Menschen in ihrem alltäglichen Lebensvollzug zu leben vermeinen. Diese lebenspraktische Willensfreiheit erörtern die Neurowissenschaftler und sie ist es, die von manchen zur Illusion erklärt wird. Deshalb muss man sich um sie kümmern und dem dient ihre Explikation. [55] |

Bevor ich ROTHs "Existenzfrage" aufgreifen kann, muss ich etwas Vorgängiges leisten. Ich muss über denkbare Existenzmöglichkeiten nachdenken. Dies tue ich, indem ich drei psychologische Denkformen vorstelle, die sich untereinander durch die ihnen jeweils zugrunde liegenden Gegenstandsentwürfe unterscheiden. Sind diese Gegenstandsentwürfe im folgenden Abschnitt dargelegt, so lässt sich im darauf folgenden Abschnitt jeweils auf sie bezogen die "Existenzfrage" präzise stellen und beantworten. [56]

In dem nun folgenden Abschnitt taucht die Willensfreiheit als thematische Größe direkt nicht auf. Er liefert jedoch notwendige Denkvoraussetzungen. Man muss diesem Abschnitt einige Geduld widmen, weil von seiner Qualität die Qualität der Beantwortung der "Existenzfrage" abhängt. [57]

4. Psychologische Denkformen, ihre Gegenstandsentwürfe und Ermöglichungsbeziehungen

Dieser Abschnitt ließe sich unter ein Motto stellen, das der Philosoph Ernst CASSIRER (1996) so formuliert: "Die Schaffung einer kohärenten, systematischen Terminologie ist keineswegs ein nebensächliches Unterfangen; sie ist ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil von Wissenschaft" (S.318). Und: "Jedes (terminologische) System ist ein 'Kunstwerk' – Ergebnis eines bewussten, schöpferischen Aktes" (S.319). So ist etwa, wie CASSIRER (1980) an anderer Stelle darlegt, "(d)ie Auffassung des Kosmos als ein System von Körpern und die Auffassung des Geschehens als eine Wirkung physikalischer Kräfte erst spät hervorgetreten; wir können sie kaum weiter verfolgen als bis in das 17. Jahrhundert" (S.46). Auch der Kosmos der Naturwissenschaften ist ein "Kunstwerk". "Bei DESCARTES begegnen wir erstmals dem Gedanken eines streng mathematischen und mechanischen Universums" (ebd.). [58]

Mit diesen Hinweisen soll nicht gesagt werden, dass die in diesem Abschnitt vorgetragene Systematisierungsarbeit Ergebnis imaginativen Beliebens sei, das sich vielleicht nur ästhetisch bewerten lässt. Die Systematisierungsarbeit ist vielmehr Teil eines Unterfangens, dem es darum geht, theoretische und praktische Probleme zu lösen. An dieser Problemlösungseignung ist seine Güte zu bemessen. So geschah und geschieht es auch bei der Beurteilung der Güte des naturwissenschaftlichen Gegenstandsentwurfs (zu dem ich bald kommen werde). [59]

Es werden in diesem Abschnitt drei psychologische Denkformen vorgestellt (ausführlich in LAUCKEN, 2003a). Jede Denkform zeichnet sich durch einen nur ihr eigenen Gegenstandsentwurf aus: Das gibt es! Das kann erforscht werden! Dieser Gegenstandsentwurf ist konstitutiver Teil der inwendigen Architektur einer Denkform. [60]

Die inwendige Architektur eines Gedankengebäudes lässt sich nie allein aus sich heraus begründen. Immer gibt es irgendwelche Setzungen, die das Fundament ausmachen, welches nicht aus sich heraus begründet werden kann. Diese Setzungen kann man natürlich bezweifeln oder sie sogar ablehnen (etwa weil sich in ihnen der Sündenfall eines dualen Welterschließens offenbart – wo doch alles nur eins ist). Lehnt man bestimmte Setzungen ab, dann verliert natürlich das Gedankengebäude, dessen Fundament sie sind, seinen Halt. Für die Erörterung eines Gedankengebäudes ist es deshalb wichtig, dass sich die Disputanten auf einen Satz einvernehmlicher Setzungen einigen. Eine Disputation wird sumpfig und beliebig, wenn man das Fundament, auf dem man argumentativ steht, ständig ändert, je nach aktuellem Gebrauchsbelieben. [61]

4.1 Basissemantische Differenzen wissenschaftlichen Erkennens

Jedes wissenschaftliche Erkenntnisunternehmen geht davon aus, dass das Erkennen eine vierstellige Relation ist, deren Prozessieren einer regulativen Leitidee untersteht: Die Leitidee ist die der Wahrheit (diese kann unterschiedlich gefasst sein, z.B.: repräsentationistisch, instrumentalistisch, falsifikationistisch oder irgendwie "symbiotisch kombiniert"; CACIOPPO, SEMIN & BERTSON, 2004) und die vier Stellen der Erkenntnisrelation sind: Erkenntnisobjekt, Erkenntnissubjekt, Erkenntnismittel und Erkenntnisergebnis. [62]

Ein jeder, der einen Forschungsantrag bei der DFG stellt, akzeptiert diese Differenzen. Sie machen das grundlegende Ordnungsraster jedes Erkenntnisunternehmens aus. Die einzelnen Leerstellen dieses Rasters schließen sich wechselseitig aus (vgl. SCHRÖDINGERs "Ausschließungsprinzip", 1989, S.66). Es gibt demnach ein Erkenntnisobjekt, welches nicht zugleich das Erkenntnissubjekt sein kann. Und es gibt Erkenntnismittel und Erkenntnisergebnisse, welche nicht zugleich Teil des Erkenntnisobjekts sind und so weiter. [63]

Diese wechselseitigen Ausschließungen sind erkenntnissemantisch konstitutiv. Sonst landet man in einer "Hölle unerträglicher Antinomien" (SCHRÖDINGER, 1989, S.59). So besteht das "Eröffnungsgambit" (ebd., S.61; Gambit: Zug zur Eröffnung des Schachspiels, bei dem meist ein Bauer geopfert wird) jedes Wissenschaftsspiels in der klaren Trennung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt. SCHRÖDINGER erblickt darin einen "Preis" (ebd.), den der Wissenschaftler zu zahlen hat, um am Wissenschaftsspiel teilnehmen zu können. [64]

Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, davon auszugehen (und ich gehe davon aus), dass ein Erkenntnisobjekt nur relativ zu einem Erkenntnissubjekt erkannt werden kann. Dies gilt nicht nur für Naturwissenschaftler, die SCHRÖDINGER vor Augen hatte. Dies gilt auch für die hermeneutischen Wissenschaftler. Auch der Hermeneutiker geht davon aus, dass jeder Wissenschaftler, der sich einem bestimmten Gegenstand (z.B. einem Text) in methodisch und inhaltlich bestimmter Weise zuwendet, zu Erkenntnisergebnissen kommt, die von den gegenständlichen Eigenarten des Erkenntnisobjekts abhängen. Zu unterschiedlichen Platon-Interpretationen etwa sagt CASSIRER (1996): "Jede von ihnen hat einen Aspekt erhellt, der in diesem Werk zwar enthalten ist, aber nur durch einen komplexen Denkprozess manifest werden kann" (S.276). Wäre eine hermeneutische Erkenntnis eines Werks nicht durch etwas, das in dem Werk objektiv enthalten ist, belegt, so verlöre die Erkenntnis ihren Erkenntnisstatus. [65]

Betrachtet man die vier Stellen der Erkenntnisrelation als Leerstellen, die jeweils untersuchungsspezifisch ausgefüllt werden können, dann sind die psychologischen Denkformen, um die es nun gehen wird, unterschiedliche und jeweils in sich stimmige Ausfüllungen der Leerstellen. Im Verweisungszentrum einer jeden Denkform steht die Eigenart des Erkenntnisobjekts. Ich werde im Weiteren von dem jeweiligen Gegenstandsentwurf und seinem Realitätsmodus (oder Gegenstandsmodus) reden. [66]

Die verweisungszentrale Rolle, die die Eigenart des Gegenstandsentwurfs für das Verständnis eines Erkenntnisunternehmens spielt, betont CASSIRER (1996), indem er erläutert, dass beispielsweise die Unterschiede zwischen den Geschichts- und Naturwissenschaften in deren unterschiedlichen "Objekten" liegen und nicht, wie häufig angenommen, in unterschiedlichen Logiken des Forschens: "Bei der Suche nach Wahrheit ist der Historiker an ... formale Regeln genauso gebunden wie der Naturwissenschaftler. In der Art und Weise, wie er reflektiert und argumentiert, bei seinen induktiven Schlüssen, bei der Erkundung der Ursachen gehorcht er den gleichen allgemeinen Denkgesetzen wie der Physiker oder der Biologe. Soweit es um diese elementaren Tätigkeiten des menschlichen Geistes geht, können wir keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Erkenntnisbereichen treffen" (S.269). Es ist nicht die grundlegende/elementare Erkenntnislogik, die die historischen von den Naturwissenschaften trennt, sondern es sind vorrangig die unterschiedlichen Realitätsmodi ihrer Gegenstände, die sodann nach besonderen Forschungsmethoden verlangen und unterschiedliche Forschungsziele nahe legen. [67]

Damit die Erläuterungen nicht zu abstrakt geraten, will ich ein psychologisches Beispiel vorausschicken, das Plausibilitätsmaterial liefern soll. [68]

4.2 Ein Beispiel unterschiedlicher Vergegenständlichungen

Man stelle sich vor, ein Klient suche einen Psychotherapeuten auf, weil er unter Ängsten leidet. Was wird aus dem Klienten und seinen Ängsten, abhängig davon, ob er einen neuropsychologisch, einen kognitionstheoretisch oder einen daseinsanalytisch ausgerichteten Psychologen aufsucht? Je nachdem, wem der Klient gegenübersitzt, wird aus ihm und seinen Ängsten etwas recht Unterschiedliches. [69]

Der Neuropsychologe vergegenständlicht den Klienten als ein Gefüge neuronaler Zustände und Vorgänge, die sich in bestimmten anatomischen Strukturen abspielen. Die Ängste, von denen der Klient berichtet, sind Begleiterscheinungen bestimmter elektrochemischer Vorgänge in bestimmten Regionen des Gehirns. [70]

Der kognitionstheoretisch orientierte Psychologe vergegenständlicht den Klienten als ein Bedeutungen prozessierendes Wesen. Er lebt in einer bedeutungshaltigen Welt. Er verarbeitet Bedeutungsgehalte. Er erstellt neue und er handelt bedeutungshaltig. Die vom Klienten geschilderten Ängste verweisen auf Emotionen. Diese gelten als Bedeutungsgrößen, die sich aus bestimmten Einschätzungen und Bewertungen ergeben und die zu bestimmten Handlungen führen. [71]

Der Daseinsanalytiker vergegenständlicht seinen Klienten als jemanden, der sich als in besonderer Weise in der Welt seiend erlebt. Das Leben eines Menschen, so setzt der Daseinsanalytiker gegenständlich, ist ein Kosmos erlebten Lebens, der in sich narrativ gefügt ist. Die geschilderten Ängste weisen den Daseinsanalytiker auf Gefühle hin, die stimmige Momente bestimmter Weisen des erlebend-gelebten In-der-Welt-Seins sind. [72]

Je nachdem, welchem Psychologen der Klient gegenübersitzt, wird aus ihm, nun wähle ich abstrahierende Worte, ein physischer Zusammenhang, ein semantischer Zusammenhang oder ein phänomenaler. Die geschilderten Ängste dienen einmal als Hinweise auf bestimmte neuronale Zustände und Vorgänge, andermal als Hinweise auf bestimmte Einschätzungen und Bewertungen und schließlich als Hinweise auf bestimmte Momente narrativer Ordnungen erlebten Daseins. [73]

Abhängig von dem Realitätsmodus der Vergegenständlichung variieren nicht nur die Hinweisqualitäten der geschilderten Ängste, sondern auch die Behandlungspraxen. Der Neuropsychologe wird in neuronale Stoffwechselvorgänge therapeutisch eingreifen, der Kognitionspsychologe in semantische Verarbeitungsprozesse und der Daseinsanalytiker wird den Klienten anhalten, seinem Leben eine veränderte narrative Ordnung zu geben. [74]

Die hier exemplarisch plausibel gemachten Varianten psychologischer Vergegenständlichung sollen nun der Reihe nach gründlicher vorgestellt werden. Dies ist notwendig, um danach fragen zu können, wie sich denn die Willensfreiheit in dem jeweiligen Gegenstandsmodus unterbringen lässt, um die "Existenzfrage" stellen und beantworten zu können. [75]

4.3 Physische Denkform und ihr Gegenstandsmodus

Jedes Forschen, ich sprach davon, muss, bevor es beginnen kann, sich darüber Klarheit verschaffen, welchem Gegenstandsmodus sein besonderer Forschungsgegenstand zugehört. Der Gegenstandsentwurf der gesamten klassischen Naturwissenschaften ist der physische Kosmos. Seine Setzung "beruht auf Akten theoretischer Vergegenständlichung, der Objektivierung durch Konzepte und wissenschaftliche Konstrukte" (CASSIRER, 1996, S.246). Für ihn gelten, abstrakt formuliert, folgende "Es gibt"-Behauptungen:

Es gibt eine physische Realität. Es gibt Masse und Energie. Es gibt Einheiten derselben. Diese sind in einem physischen Raum verteilt. Veränderungen der Verteilung sind zeitlich erstreckt und bedingungskausal bewirkt. In ihren Wirkbeziehungen ist die physische Realität kausal geschlossen. [76]

Die grundlegenden Existenz-Dimensionen der physischen Realität sind die Dimensionen: Raum, Masse bzw. Energie und Zeit. In einem klassischen Lehrbuch zur physikalischen Dynamik von RAMSEY (1954) wird demnach darauf hingewiesen, dass man bei physikalischen Gleichungen darauf achten müsse, dass sich auf beiden Seiten einer Gleichung Größen gleicher Dimensionalität befinden, denn "each side of the equation must represent the same physical thing and therefore must be of the same dimensions in mass, space and time" (S.42). Und der Teilchenphysiker GREEN (2004) sagt in einem Interview: "Alles was wir kennen (ist) – Raum, Zeit, Materie, Energie" (S.192). [77]

Dieser Realitätsentwurf lässt sich natürlich vielfältig spezifizieren: mikro-, meso- und makrophysikalisch. Eine denkbare Spezifizierung ist die neurowissenschaftliche Analyse des Gehirns. Sie richtet die Aufmerksamkeit "to patterns in the space of the brain" (BEAULIEU, 2003, S.562). So wurde kürzlich (im Jahre 2003) die finnische Neurowissenschaftlerin Riita HARI mit dem Schweizer Louis-Jeantet Preis ausgezeichnet, für die besonders genaue Erfassung und Erforschung räumlicher und zeitlicher Aktivierungssequenzen im menschlichen Gehirn. [78]

Aussagen über die physische Realität, also Erkenntnisergebnisse, lassen sich letztlich immer zurückführen auf "cm, g, sec"-Aussagen. Das heißt, hinsichtlich jeder beliebigen Einheit X des physischen Kosmos, egal auf welcher Auflösungsstufe und egal in welcher Spezifizierung, sind folgende Fragen zulässig: Wie groß ist X? Wie schwer ist X? In welcher zeitlichen Erstreckung existiert X? – und darauf aufbauend: Welche elektrische Ladung hat X? Welche z.B. kinetische Energie ist ihm eigen? ... und so weiter. [79]

Aus dieser charakteristischen Eigenart des Gegenstandsmodus der physikalischen Denkform lässt sich eine einfache und gedanklich gut handhabbare Zugehörigkeitsprobe ableiten: Stellt sich jemand die Frage, ob eine Einheit X eine Größe ist, die zum Gegenstandsmodus der physischen Denkform gehört, dann frage er sich einfach, ob es sinnvoll ist, auf sie bezogen "cm, g, sec"-Fragen zu stellen. Ein Beispiel: Ist X ein Molekül, das im synaptischen Spalt entdeckt worden ist, so ist es sinnvoll, z.B. nach dessen elektrischer Ladung zu fragen. Also, das Molekül gehört zum physischen Kosmos. Ist ein X dagegen ein Gefühl, etwa das Erleben von Eifersucht, so macht es keinen Sinn nach dessen elektrischer Ladung zu fragen. Also, das Gefühl der Eifersucht als Erlebenstatbestand ist kein Gegenstand der physischen Realität. [80]

Mit dieser Zugehörigkeitsprobe kann man spannende Entdeckungen machen. Darauf hat der schon erwähnte Physiker (und Nobelpreisträger) Erwin SCHRÖDINGER (1989) hingewiesen: "Die materielle Welt (d.h. der Gegenstandsmodus der physischen Denkform; U.L.) konnte bloß konstituiert werden um den Preis, dass das Selbst, der Geist, daraus entfernt wurde. Der Geist (mind, mens) gehört also nicht dazu und kann darum selbstverständlich die materielle Welt weder beeinflussen noch von ihr beeinflusst werden" (S.60). Dieses "Entfernen" ist grundlegend für den physischen Gegenstandsentwurf. "(D)er Welt der Naturwissenschaften (mangelt folglich) alles, was Bedeutung ... hat" (S.96). Es fehlt ihr aber nicht nur, es kann sogar "von einem rein naturwissenschaftlichen Standpunkt überhaupt nicht organisch eingebaut werden" (ebd.). [81]

Daraus ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, dass die Erkenntnisergebnisse der Naturwissenschaften im Kosmos der Naturwissenschaften nicht vorkommen. Im physischen Kosmos gibt es sie nicht. Es macht nämlich keinen Sinn, zu fragen, welche Masse beispielsweise dem van't Hoffschen Gesetz zukommt. Aber nicht nur die Erkenntnisergebnisse finden im physischen Kosmos keinen Platz, auch die empirischen Daten, also das wichtigste Erkenntnismittel, sind physisch inexistent, denn er ergibt keinen Sinn, beispielsweise nach der elektrischen Ladung der Daten zu fragen, die ein bildgebendes Verfahren liefert. [82]

Diese bemerkenswerte Tatsache macht die physische Denkform aber nicht zu einem in sich inkonsistenten Erkenntnisunternehmen. Dafür sorgen die oben explizierten säuberlichen Trennungen zwischen den Leerstellen der vierstelligen Erkenntnisrelation. Es stört die Stimmigkeit der physischen Denkform mithin nicht, wenn die Physik als wissenschaftliche Disziplin im physischen Kosmos gegenständlich nicht unterzubringen ist. Allerdings sollte diese Einsicht überheblichen Allerfassungsansprüchen den Boden entziehen. [83]

|

Ergänzung Freilich kann diese Einsicht die Naturwissenschaftler auch vor unfairen Selbstanwendungsargumenten schützen: "Da gibt es drei Gehirne, die seit drei Monaten die Feuilletons beschäftigen und auf akustische Stimulation hin, die die Laien 'Frage' nennen, die Namen 'Wolf Singer', 'Gerhard Roth und 'Wolfgang Prinz' verlauten lassen. Sie veranlassen den Rest ihres Körpers dazu, Neurowissenschaft zu betreiben ..." (SCHNÄDELBACH, 2004). Der so genannte performative Selbstwiderspruch ist durch die basissemantischen Differenzen aufgehoben. Natürlich ist dies SCHNÄDELBACH bekannt. Er sieht in der Selbstanwendung aber wohl eine zulässige Polemik gegen Neurowissenschaftler, die die Öffentlichkeit mit völlig überzogenen explanativen Allmachtsphantasien überziehen. Wie gesagt, Allerfassungsansprüche lassen sich erkenntnissemantisch nicht rechtfertigen. Wer es "formaler" mag: Analog zum Extensionalitätsaxiom der Mengenlehre lässt sich sagen: Eine Aussage, die eine Menge von Aussagen umfasst, kann nicht zugleich ein Element dieser Menge sein. Ein Erkenntnissubjekt kann also Aussagen über ein Erkenntnisobjekt machen, ohne dass diese Aussagen damit zugleich für es als Erkenntnissubjekt gelten (auf diese Weise hat Bertrand RUSSEL das so genannte Kreter-Paradox: "Alle Kreter lügen, sagt ein Kreter" aufgelöst). [84] |

Ein Physiker, dem die gegenständlichen Grenzen seines Erkennens klar waren, war EDDINGTON (1928). Er lässt sich beispielsweise über zwei Schreibtische aus: Da ist einmal der Schreibtisch, den er sieht, an dem er sitzt, auf den er sich stützt und so weiter – der "Sinnenschreibtisch". Und dann ist da noch der Schreibtisch des Physikers – der "Schattenschreibtisch". Dieser ist ein sinnlich qualitätsloses raumzeitliches Arrangement physischer Einheiten, etwa eine atomare Zitterwolke oder ein Festkörpergebilde bestimmter materialer Zusammenstellung und Statik oder ... . Wenn man die ontische Differenz zwischen "Sinnen-" und "Schattenschreibtisch" vergisst, "so glaubt man leicht, dass (physikalische, U.L.) Theorien sinnliche Qualitäten erklären, was sie selbstverständlich niemals tun" (SCHRÖDINGER, 1989, S.147). Denn, so sagt der Sinnesphysiologe HENSEL (1962), "(d)ie Welt der Sinne (der sinnlichen Erscheinungen; U.L.) ist ... definitionsgemäß nicht Gegenstand der Naturwissenschaften" (S.748). [85]

Diese Einsicht SCHRÖDINGERs und HENSELs gilt es festzuhalten: Die Welt der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform ist nicht die Welt, wie Menschen sie sinnlich erfahren, indem sie auf ihr herumlaufen, indem sie sich an ihr Beulen holen, indem sie in ihr Gegenstände hin und her tragen und anderes mehr. All dies sind Begegnungen mit Eigenarten einer pragmasemantisch gehaltvollen Welt (mehr dazu unter 4.5). Menschen erfahren die Eigenschaften dieser Welt, indem sie sich bedeutungsvoll handelnd in ihr bewegen und mit ihren Objekten umgehen. Mit GIBSON (1979) gesprochen: Es ist dies die Welt der handlungsbezüglichen Affordanzen. Und die Welt der Affordanzen ist nicht die Welt der physischen Denkform. Der physische Gegenstandsmodus schließt pragmasemantische Gehalte prinzipiell aus. Dies macht uns SCHRÖDINGER klar und EDDINGTON demonstriert eine Konsequenz. In der Redeweise EDDINGTONs gesagt, muss der Neurobiologe das "Sinnenhirn" vom "Schattenhirn" trennen. Dem "Sinnenhirn" begegnet er, wenn er beispielsweise den Schädel eines Makaken-Affen öffnet und eine gräuliche, gefältelte Glibbermasse erblickt. Dieses "Sinnenhirn" dient ihm als Datenlieferant, das heißt als Erkenntnismittel, um Hinweise zu erhalten, aus denen er die gegenständliche Beschaffenheit seines Erkenntnisgegenstands, des "Schattenhirns", erschließen kann. Dies mag als neuronales Netzwerk entworfen sein oder als atomare Zitterwolke oder als physikochemische Maschine oder ... . In ihm kommen Daten als empirische Gegebenheiten gegenständlich nicht vor. [86]

Mit dem Gegenstandsentwurf der physischen Denkform lässt sich unheimlich viel anfangen. Er ist äußerst produktiv gewesen und ist es immer noch. Er liefert die gedanklichen Grundlagen für zahllose technische Errungenschaften: Dampfmaschinen, Raketen, Hörgeräte, Chips, Magnetresonanztomographen, Medikamente, mit denen man in Stoffwechselvorgänge im Gehirn eingreifen kann, und so weiter. Die Erkenntnisse der physischen Denkform sind vielfältig verwertbar und wohl niemand möchte sie missen. Es gibt aber auch Erkenntnisse, die man ebenso wenig missen möchte und die sich nicht innerhalb der physischen Denkform gewinnen lassen. So möchte man beispielsweise wissen, durch welche sozialen Konstellationen zwischenmenschliche Konflikte entstehen und wie sie sich schlichten lassen. Oder man möchte wissen, wann Menschen einstellungsgemäß und wann sie einstellungswidrig handeln. Oder man möchte wissen, welche Informationen Menschen bei ökonomischen Entscheidungen verarbeiten. Oder man möchte wissen, bei welchem Problemtyp welche Problemlösungsstrategie die erfolgreichste ist, und anderes mehr. Für Antworten auf solche Fragen liefert der physische Gegenstandsmodus keine Antworten. Für Erkenntnisse dieser Art bedarf es eines anderen Gegenstandsentwurfs. In ihm muss genau das im Zentrum stehen, was aus dem physischen Kosmos "entfernt" wurde: Bedeutung oder Semantik. [87]

Damit habe ich den Übergang geschaffen zur semantischen Denkform, die ich als nächste Denkform besprechen werde. Doch zuvor muss ich noch einige Implikationen des Gegenstandsentwurfs der physischen Denkform explizieren, weil sie es sind, die ich später brauche, um der Frage nachzugehen, ob und gegebenenfalls wie sich in der physischen Denkform die Willensfreiheit erkenntnissemantisch unterbringen lässt. [88]

4.4 Einige Implikationen der Eigenart des Gegenstandsentwurfs der physischen Denkform

Der gerade erläuterten Zugehörigkeitsprobe und dem Ausschließungsprinzip mag man entgegenhalten, dass Neurowissenschaftler doch von all dem dauernd reden, was angeblich aus ihrem Gegenstandsetwurf entfernt worden ist. ROTH etwa antwortete (in dem erwähnten Philosophischen Quartett) auf die Frage Rüdiger SAFRANSKIs, was er als Neurowissenschaftler an Erkenntnis suche: "Ich suche die Wurzeln der Idee, aus denen mein Selbst besteht". Für den Tiefsinn dieser Antwort erntete er erstaunte Blicke und anerkennendes Kopfnicken. Aber: Diese Suche macht sich merkwürdig aus, wenn man sich SCHRÖDINGERs (1989) Feststellung: "Die materielle Welt konnte bloß konstruiert werden um den Preis, dass das Selbst ... daraus entfernt wurde" (S.60) in Erinnerung ruft. Wie kann sich ROTH als Neurowissenschaftler auf die Suche nach etwas machen, das aus dem Kosmos, den Naturwissenschaftler gegenständlich setzen, ausgeschlossen worden ist? [89]

Man muss zugestehen, Neurowissenschaftler reden in der Tat vom Ich, vom Geist, vom Bewusstsein, von Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen, Stimmungen, von Erinnerungen, von religiösen Erlebnissen und so weiter. Und all dies sind Größen, die bei der Zugehörigkeitsprobe glatt durchfallen. Es macht nämlich keinen Sinn beispielsweise nach der räumlichen Abmessung eines Selbst oder nach der elektrischen Ladung einer Erinnerung oder nach der Masse einer Wahrnehmung oder nach dem Bewegungszustand des Bewusstseins zu fragen. All dies sind folglich Größen, die im Gegenstandsentwurf der physischen Denkform nicht vorkommen. In welcher Weise aber reden Neurowissenschaftler dann davon? Wie kann man in einem Erkenntnisunternehmen von Größen reden, die sich in ihm erkenntnisgegenständlich nicht unterbringen lassen? [90]

|

Ergänzung Es gibt freilich auch Neurowissenschaftler, die zwar zugestehen, dass "a large part of the modern neuroscience community" (VANDERWOLF, 1998, S.134) "mentalistic concepts" verwendet, doch sollten die Neurowissenschaftler sich dies schleunigst abgewöhnen, weil solche Begriffe "do not provide a valid basis for scientific advances in behavior and brain function" (ebd.). "What I do propose is that neuroscience must attempt to disentangle the study of the brain and behavior from ancient speculations about psyche" (ders., 2003, S.273). Solche Ansichten kann man gut nachvollziehen, und zwar aus zweierlei Gründen: Erster Grund: Es mutet wahrlich sonderbar an, von Neurowissenschaftlern einerseits zu vernehmen, dass alle Erklärungen menschlichen Handelns, die auf "mentalistische Begriffe" zurückgreifen (auf Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Wollen, Entscheiden und so weiter), antiquiert, unbrauchbar und dem wissenschaftlichen Fortschritt hinderlich seien, um dann andererseits zu lesen und auf Tagungen zu hören, dass eben diese Neurowissenschaftler sich große Mühe geben (unter Einsatz immensen technischen Aufwands – PET, fMRI, MEP und andere Geräte), nach neuronalen Korrelaten eben jener antiquierten Größen zu suchen. Wie NYBERG (2001) in einer Publikationszusammenstellung zeigt, wächst die Zahl der Studien, in denen kognitive Prozesse "mentalistischen" Zuschnitts mit neuronalen Zuständen und Vorgängen korreliert werden, in den letzten Jahren exponentiell. Warum nur ist dies der Fall? Für die Neurowissenschaftler müsste doch gelten: "For most practical purposes it would suffice to know how sensory inputs control behavior, and autonomic and endocrine function" (VANDERWOLF, 1998, S.137). Weg also mit so antiquierten "mentalistischen Begriffen" wie "consciousness and awareness" (ebd.)! Denn ordentliche Neurowissenschaftler werden in die Irre geleitet, wenn sie danach suchen, welche "different brain functions" (S.125) den antiquiert-überkommenen Einteilungen des Geisteslebens korrelativ entsprechen. Eine Neurowissenschaft, die so vorgeht, begibt sich auf Abwege, denn sie orientiert sich an unwissenschaftlichen Vorgaben, die bereits der Neurophilosoph CHURCHLAND (1988) als solche entlarvt hat. Zweiter Grund: Wenn Neurowissenschaftler ihren Gegenstandsentwurf als physisch-naturwissenschaftlichen ernst nähmen, dann sollten sie in der Tat das Erforschen neuronaler Prozesse einerseits und jenes geistiger (mentaler, kognitiver, informationaler) Prozesse andererseits sauber auseinander halten ("disentangle"). Genau das ist es, wofür auch ich in diesem Artikel ganz entschieden plädiere. Leider bemühen die Neurowissenschaftler sich jedoch oft intensiv geradezu um das Gegenteil. Allerdings ist dieses Bemühen wenig erfolgreich. Warum sie sich bemühen, wie sie sich bemühen und warum das Bemühen wenig erfolgreich ist, das werde ich gleich in der Besprechung dreier "Versuche der gegenständlichen Verortung" erläutern. Zuvor aber sei noch eine andere Verortungsmöglichkeit "mentalistischer Begriffe" im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprogramm bedacht – obgleich diese Möglichkeit, wie gleich nachvollziehbar sein wird, unter dem Zweifelsvorbehalt des "Ersten Grundes" steht. Es lässt sich nämlich fragen: Wozu taugen Indikatoren "mentalistischen Zuschnitts", der doch, wie Neurowissenschaftler meinen, unwissenschaftlich ist? – Aber dieser Zweifel sei im Folgenden hintangestellt. [91] |

4.4.1 Nicht-physische Größen als Erkenntnismittel

Man kann versuchen, Größen wie Gedanken, Ich, Gefühl und so weiter in anderen Abteilungen der vierstelligen Erkenntnisrelation unterzubringen. Dort können sie als Größen vorkommen, ohne die Zugehörigkeitsprobe bestehen zu müssen. Es soll die Abteilung der Erkenntnismittel durchdacht werden. Die Möglichkeit, sie dort forschungsheuristisch sinnvoll unterzubringen, ist zum einen an bestimmte Voraussetzungen gebunden und sie zieht zum anderen bestimmte Folgen nach sich. Beides sei kurz durchdacht. [92]

Voraussetzungen: Eine wichtige Voraussetzung, um als ein wertvolles Erkenntnismittel fungieren zu können, sehen die Neurowissenschaftler als gegeben an. Sie gehen nämlich davon aus, dass Größen wie Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen, Vorstellungen und so weiter neuronalen Zuständen und Vorgängen parallel laufen, dass sie sie begleiten, dass sie ihnen konkomitant sind, dass sie mit ihnen korrelativ verbunden sind und dergleichen Ausdrucksweisen mehr: "This bit of the brain lights up when a man is in pain, this when he conjures up a visual image, this when he tries to remember which day of week it is, and so on" (HUMPHREY, 2000, S.6). Die fraglichen Größen liegen mithin außerhalb der Welt der physischen Größen, gehen aber mit solchen einher. Und als solche sind sie für Neurowissenschaftler hoch interessant und forschungspraktisch geradezu unentbehrlich. Sie können ihnen nämlich als Indikatoren für bestimmte neuronale Zustände und Vorgänge dienen. Sie fungieren dann in einer erkenntnissemantischen Stellung, die vergleichbar ist mit den indizierenden Beobachtungsdaten in naturwissenschaftlichen Erkenntnisunternehmen. Von den Beobachtungsdaten sagt Max PLANCK (1943) in bildhafter Wendung, sie seien "ein Zeichen, das die reale Welt ihm (dem Wissenschaftler, U.L.) übermittelt" (S.174). Und so dienen sie als Erkenntnismittel. [93]

Folgerungen: Bringt man Größen wie Selbst, Gedanken, Gefühle, Erlebnisse und so weiter derart als wichtige Größen in der Rubrik der Erkenntnismittel unter, dann muss man sich aber der Folgen klar sein:

Die fraglichen Größen werden dadurch deobjektiviert: Sie sind nicht Einheiten, die im Gegenstandsentwurf der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform vorkommen. Sie können folglich nicht Erkenntnisgegenstände der physischen Denkform sein, so dass sich über sie auch keine gegenständlichen Existenz- oder Beschaffenheitsaussagen machen lassen.

Sie werden dadurch indikatorisiert: Sie gelten und fungieren als Hinweise auf physische Größen, denen sie parallel laufen sollen. Sie dienen somit als Erkenntnismittel. Als solche brauchen sie die Zugehörigkeitsprobe nicht zu überstehen, so wie Beobachtungsdaten allgemein diese nicht zu überstehen brauchen. [94]

Hier zeigt sich abermals, wie wichtig es ist, sich die basissemantischen Differenzen des Erkennens klar zu machen. Man kann bestimmte Größen (z.B. erlebte Gefühle) als Erkenntnismittel fungieren lassen, obgleich diese Größen als Erkenntnisgegenstände inexistent sind. So wie es ja auch nicht stört, dass Erkenntnisergebnisse, etwa physikalische Modelle, im physischen Kosmos als Modelle gegenständlich inexistent sind. [95]

|

Ergänzung Wenn ROTH im Gehirn nach den Wurzeln der Idee seines Selbst sucht, so kann er allenfalls irgendwelche neuronalen Größen ausmachen, die dem, was er als die Idee seines Selbst erfährt, parallel laufen. Ob es angemessen ist, in Korrelationen "Wurzeln" zu erblicken, erscheint fragwürdig. Denn unverändert gilt Gustav Theodor FECHNERs über hundert Jahre alte Feststellung: "Ein anderer, der in mein Gehirn blickt, während ich eine Landschaft sehe, nimmt 'Störungen' und 'Schwingungen' der 'tätigen Nerven' wahr. Er sieht nur 'weiße Nervenmasse', während ich 'Seen, Bäume, Häuser sehe'" (FECHNER, zit.n. OELZE, 1988, S.147). Gleiches gilt, wenn ROTH "sein Selbst" oder die "Idee" desselben erlebt. [96] |

Es gilt bislang weiterhin: "Nun, unser Schädel ist nicht leer. Aber, was wir darin vorfinden, so interessant es ist, ist wahrhaftig nichts, wenn es um Gefühlswerte oder das Erleben ... geht" (SCHRÖDINGER, 1989, S.70). [97]